Nationalsozialismus

-

Von: Haag, Norbert

Inhaltsverzeichnis

- 1: Die württembergische Landeskirche und der Nationalsozialismus – ein Überblick

- 1.1: Grundzüge nationalistischer Kirchenpolitik

- 1.2: Die Deutschen Christen und die Reichskirche

- 1.3: Reichskirche versus Landeskirche: Die Jahre 1933 und 1934

- 1.4: Theophil Wurm, die württembergische Landeskirche und die Bekennende Kirche

- 1.5: Die Württembergische Landeskirche im Zweiten Weltkrieg

- 2: Neben Landesbischof und Oberkirchenrat: Organisationen und Personen

- 2.1: Die Bekenntnisgemeinschaft in Württemberg

- 2.2: Die Theologische Sozietät – Paul Schempp

- 2.3: Theophil Wurm und seine Dekane

- 2.4: Pfarrer

- 2.5: Laien

- 2.6: Marginalisiert, aber nicht bedeutungslos: Die Deutschen Christen

- 3: Kirche im NS-Staat

- 3.1: Eine neue Dimension der Kirchenaustritte: die Jahre 1937-1939

- 3.2: Forciert: Die Entflechtung von Kommune und Kirche

- 3.3: Unabhängiger: Die Lehrerschaft

- 3.4: Hitlergruß und Hakenkreuz

- 3.5: Jugend, Schule und Religionsunterricht

- 3.6: Jenseits kirchlicher Kritik: die Verfolgung politischer Gegner

- 3.7: Spät im Fokus kirchlicher Kritik: Sterilisation und Krankenmord

- 3.8: Vernichtung der Juden

- 4: Das evangelische Württemberg und die Frage nach dem kirchlichen Widerstand im Dritten Reich

- Anhang

1: Die württembergische Landeskirche und der Nationalsozialismus – ein Überblick

1.1: Grundzüge nationalistischer Kirchenpolitik

Uneindeutig, vielgestaltig, widersprüchlich

Einen von Anfang feststehenden und konsequent verfolgten Entschluss des NS-Staates, die beiden großen Kirchen aus dem öffentlichen Leben zu verdrängen und zu marginalisieren, hat es nicht gegeben. Die nationalsozialistische Kirchenpolitik war eher pragmatisch denn programmatisch, vielfach improvisiert und von punktuellen Eingriffen Hitlers in das Geschehen gekennzeichnet – vor allem dann, wenn seine Autorität zur Schadensbegrenzung für den NS-Staat unverzichtbar schien. Die eindeutigen Äußerungen Hitlers aus den 40er Jahren, den Kirchen nach siegreicher Beendigung des Krieges keinen Platz mehr im Großgermanischen Reich einräumen zu wollen, können nicht auf die Anfangsphase des NS-Staates zurückprojiziert werden. Vielgestaltig war die nationalsozialistische Kirchenpolitik auch deswegen, weil sich die polykratische Struktur der nationalsozialistischen Herrschaftsorganisation auch in der nationalsozialistischen Kirchenpolitik bemerkbar machte – in Form konkurrierender Kompetenzen, dem Nebeneinander von Staat und Partei, dem Ringen einflussreicher Männer um Macht und Einfluss.

„Absolute Vereinheitlichung des Reiches“ und der Ort der Kirchen

Trotz ihrer Uneindeutigkeit und ihrer Widersprüchlichkeit war die nationalsozialistische Kirchenpolitik nicht ohne konkrete Ziele. „Man kann sagen, daß heute in Deutschland wieder Geschichte gemacht wird. Unser Ziel ist eine absolute Vereinheitlichung des Reiches. Schritt für Schritt kommen wir diesem Ziel näher“, notierte Reichspropandaminister Joseph Goebbels am 7. April 1933. An diesem Tag hatte das Kabinett Hitler eine Reihe grundlegender Gesetze erlassen: Das Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich, die Reichsstatthalterschaften, das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums und ein Gesetz über den Feiertag der Nationalen Arbeit (1. Mai). „Hinter all den Gesetzen und denen, die in den nächsten Tagen und Wochen folgen sollten, stand nur ein Ziel: die Gleichschaltung des gesamten politischen und gesellschaftlichen Lebens“. (1) Der hier geltend gemachte Absolutheitsanspruch des totalitären Staates, früh von staatlichem wie außerstaatlichem Terror begleitet, sollte auch vor den Kirchen nicht Halt machen. Die beiden großen Kirchen, die Römisch-Katholische und die 28 nur locker im Deutschen Evangelischen Kirchenbund vereinten protestantischen Landeskirchen, sollten weniger gleichgeschaltet denn neutralisiert werden. Infolgedessen zielte die nationalsozialistische Kirchenpolitik des Jahres 1933 vorrangig darauf, beide Kirchen als auch politisch relevante Faktoren des gesellschaftlichen Lebens zu entmachten und ihre Anhänger auf den neuen Staat einzuschwören.

Konkordat und katholische Kirche

Mit dem Reichskonkordat, das am 20. Juli 1933 zwischen der Deutschen Reichsregierung und dem Heiligen Stuhl geschlossen werden konnte, war dieses Ziel mit Blick auf die katholische Kirche im Wesentlichen erreicht: Das Konkordat warf sie

-

„auf ihre religiösen, kulturellen und politischen Dimensionen zurück“,

-

besiegelte als Teil einer innenpolitischen Strategie das Ende des politischen Katholizismus

-

und beförderte die Chancen, die katholische Bevölkerung für das neue Regime einzunehmen („Akt der politischen Hoffnung“). (2)

Nationalismus und Protestantismus

Schwieriger war dieses Ziel in der polymorphen Landschaft des protestantischen Deutschlands zu erreichen. Denn hier stand ein Kommunikationspartner mit ausreichender Handlungskompetenz nicht zur Verfügung, er musste erst geschaffen werden. Eben hierauf zielten die Aktivitäten, eine Deutsche Evangelische Kirche ins Leben zu rufen. Sie sollte – wie wir dank den Forschungen von Klaus Scholder wissen – die Balance der nationalsozialistischen Kirchenpolitik gewährleisten und so die gewollt bikonfessionelle Kirchenpolitik des Jahres 1933 vervollständigen. Die Deutschen Christen waren zeitweilig, vor allem in den Jahren 1933/34, mehr oder minder von Staat und Partei unterstützte innerkirchliche „Hilfstruppen“ bei diesem Ziel. Von entscheidender Bedeutung für die nationalsozialistische Kirchenpolitik waren sie jedoch nicht. Sie wurden daher auch – je länger, desto offenkundiger – entbehrlich und allenfalls noch im regionalen oder lokalen Gefüge seitens nachgeordneter Funktionsträger von Staat oder Partei gefördert.

1.2: Die Deutschen Christen und die Reichskirche

-

Deutschchristliche Konfirmation 1940 in Esslingen

Landeskirchliches Archiv, Bildersammlung Nr. 3014. Foto: Foto Aeckerle, Esslingen

Die deutschen Christen

Die Bewegung Deutsche Christen entstand in der zerfallenden Weimarer Republik. Getragen wurde sie im Wesentlichen von innerkirchlichen Parteigängern der NSDAP, Geistlichen wie Laien. Profilierte Köpfe waren in ihren Reihen nur wenige zu finden, allerdings einige mit Rang und Namen (so etwa Emanuel Hirsch, Göttingen, Paul Althaus, Erlangen, oder Karl Fezer, Tübingen). Die Bewegung wurde, zumal in ihren Anfängen, durchaus von der Partei gefördert. Allerdings erhielt nur in Preußen die Glaubensbewegung Deutsche Christen den Status einer offiziell von der Reichsleitung der NSDAP anerkannten Organisation (seit Mai 1932). (3) Ansonsten bestand eine mehr oder minder ausgeprägte, häufig von personellen Konstellationen abhängige Nähe der Bewegung zur Partei. Wie stark die Bewegung in Württemberg war, ist angesichts fehlender Mitgliederlisten unbekannt. Ende Mai 1933 dürften ihr ungefähr 150 Geistlichen und damit 10% der württembergischen Pfarrerschaft angehört haben.

Die Bewegung Deutscher Christen war in sich wenig konsistent: Von Anfang an bekämpften sich ein radikaler und ein eher pragmatisch-konservativer Flügel, die inhaltlichen Verlautbarungen daher von erheblicher Spannbreite. Gemeinsam war den Deutschen Christen vor allem das Drängen auf ein artgemäßes Christentum mit einem arisch-heldischen Christus, die Schaffung einer zentralisierten Reichskirche, die Verwirklichung des Führerprinzips in der Kirche sowie die Vollendung der Reformation in einem Tatchristentum und einem neuen kirchlichen Kult, einer deutschchristlichen Liturgie. Die Dürftigkeit der Inhalte wurde allerdings mehr als kompensiert durch den ungeheuren Aktionismus der Bewegung und die Dynamik, die ihr im Windschatten des nationalsozialistischen Aufschwungs zuwuchs. Zumal „im Jahr der nationalen Erhebung regneten Programmerklärungen der Deutschen Christen in verwirrender Vielzahl auf das evangelischen Deutschland nieder“. (4) Als Adolf Hitler am 25. April 1933 den Königsberger Wehrkreispfarrer und Mitbegründer der Glaubensbewegung Deutsche Christen zu seinem persönlichen Beauftragten in kirchlichen Angelegenheiten ernannte, sammelte sich die geballte Wucht der Bewegung hinter dem Erwählten des Führers. Flankiert von staatlichen Eingriffen, die sich insbesondere gegen die preußische Kirche richteten, nötigte der wütende Protest der Bewegung den bereits zum zukünftigen Reichsbischof designierten Friedrich von Bodelschwingh, den Leiter der Betheler Anstalten, binnen eines Monats zur Resignation. Sie schuf damit die entscheidenden Voraussetzungen, um die innerprotestantische Kräftekonstellation auf dem Wege reichsweiter kirchlicher Wahlen einer Entscheidung zuzuführen. Der Tag der Wahl, der 23. Juli 1933, sah die Deutschen Christen auf dem Höhepunkt ihrer Macht – auch dank massiver Unterstützung durch die NSDAP und Hitler persönlich, der noch in der Wahlnacht durch eine Rundfunkansprache für die Deutschen Christen geworben hatte. Die Bischofsstühle, die Stellen in Konsistorien bzw. Landeskirchenstellen, die Synoden, die regionalen und lokalen kirchlichen Gremien wurden nun in den meisten deutschen Landeskirchen mit ihren Anhängern besetzt. Nur drei Landeskirchen bildeten eine Ausnahme: Bayern, Hannover, und Württemberg. Hier verfügten die Deutschen Christen zwar dank einer Einheitsliste, auf die man sich zuvor verständigt hatte, über die Mehrheit im Landeskirchentag (sie entsandten 32 Vertreter, denen 21 Vertreter der Gruppe I und acht Vertreter der Gruppe II gegenüberstanden). Sie stellten auch den Präsidenten des neuen Landeskirchentags, Stadtpfarrer Dr. Steger aus Friedrichshafen. Sie waren aber weit davon entfernt, entscheidenden Einfluss auf die kirchenpolitischen Entscheidungen ausüben zu können.

Der Erwählte des Führers: Reichsbischof Ludwig Müller

Mit den Wahlen waren die Voraussetzungen geschaffen, um das Amt des Bischofs in der Deutschen Evangelischen Kirche zu besetzen. Das hierzu erforderliche Verfassungswerk war zuvor abgeschlossen und mit dem Reichsgesetz vom 14. Juli 1933 (die Unterschrift Hitlers als Reichskanzler datiert auf 15. Juli) staatlicherseits anerkannt worden. Der 27. September 1933 sah die Deutschen Christen und mit ihnen Ludwig Müller am Ziel: Auf den Nationalsynode von Wittenberg wurde Müller in einer von Karl Fezer geleiteten Wahl einstimmig zum Reichsbischof gekürt. Noch am Wahltag und am Wahlort wurde aber auch seine gleichwohl prekäre Stellung sichtbar: Denn gegen die noch auf der Nationalsynode beschlossene „dreifache Verklammerung“ zwischen führenden Ämtern der Kirchenleitung, dem Deutschen Evangelischen Kirchenrat und der Leitung der Kirche der Altpreußischen Union protestierte eine Minderheit der anwesenden Kirchenführer, darunter der württembergische Landesbischof Theophil Wurm.

Die Sportpalastrede und ihre Folgen

Trotz des frühen Protestes sah der Herbst des Jahres 1933 Reichsbischof und Glaubensbewegung in einer ausgesprochen starken Position, mit allen Chancen, ihre Herrschaft dauerhaft zu festigen. Den Umschwung sollte eine Massenveranstaltung der DC im Berliner Sportpalast am 13. November 1933 einleiten: Als der DC-Gauobmann von Groß-Berlin, Dr. Reinhold Krause, die Reinigung der deutschen Kirche vom Alten Testament mit seiner „Viehhändler- und Zuhältermoral“ und von der „Sündenbocktheologie“ des Rabbiners Paulus einforderte, war für viele der Bogen überspannt. Reichsweit und massenhaft kehrten bisherige Anhänger und Sympathisanten den DC den Rücken; selbst Reichsbischof Ludwig Müller signalisierte Distanz, er legte seine Schirmherrschaft über die Glaubensbewegung umgehend nieder und trat werbend für einen gemäßigten Kurs ein. Er vermochte jedoch nicht, damit den Zerfall der Deutschen Christen als Massenbewegung aufzuhalten. (5)

Der Bedeutungsverlust der Deutschen Christen war auch ein Machtverlust für den Reichsbischof. Er verlor an Rückhalt, um die Eingliederungspolitik der Landeskirchen aktiv voranzutreiben. Ohne deren Beitritt aber war die Deutsche Evangelische Kirche „ein Hohlkörper“ (Nowak). Ihn mit allen Mitteln herbeizuführen, notfalls zu erzwingen, war damit für Reichsbischof Ludwig Müller ohne Alternative. Konflikte mit einzelnen Landeskirchen, darunter auch Württemberg, waren von daher vorprogrammiert. Zwischen November 1933 und Oktober 1934 wurden sie in aller Härte ausgetragen. Mehrfach sah sich Adolf Hitler genötigt, persönlich in die Auseinandersetzungen einzugreifen – erstmals am 25. Januar 1934.

1.3: Reichskirche versus Landeskirche: Die Jahre 1933 und 1934

-

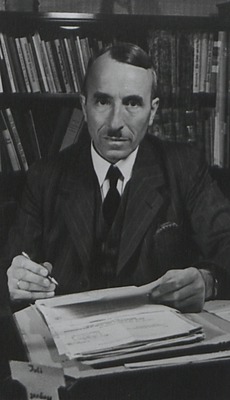

Oberkirchenrat Wilhelm Pressel (1895-1986)

Landeskirchliches Archiv, Bildersammlung Nr. 573

Ende 1933 – Die Deutschen Christen und Theophil Wurm

Die württembergische Landeskirche sah sich erstmals im April 1934 einer direkten Intervention seitens des Reichsbischofs aufgesetzt. Ihr vorausgegangen war auch in Württemberg die Erosion der Deutschen Christen – eine Folge der kontrovers diskutierten Reichskirchenpolitik Ludwig Müllers, der auch in Württemberg folgenreichen Sportpalastrede, aber auch interner Auseinandersetzungen. Im Oktober 1933, im Zeichen neuerlicher Spannungen mit Ludwig Müller, hatte sich der württembergische Landesbischof des Rückhalts an der Pfarrerschaft versichert: Ungefähr 1.100 der insgesamt ca. 1.250 Geistlichen hatten ihn daraufhin dem Landesbischof ihrer Loyalität Treue versichert. Zu Wilhelm Rehm, dem Landesleiter der Deutschen Christen in Württemberg, bekannten sich lediglich 50 Pfarrer. Unmittelbare Folge des Mitgliederschwundes war zudem der Verlust der DC-Mehrheit im Landeskirchentag; lediglich in dessen Ständigem Ausschuss verfügten sie noch über die Mehrheit der Stimmen.

1934 – März/ April: Beginn der Auseinandersetzungen

Als Theophil Wurm am 29. März 1934 den Landeskirchentag einberief, um über Haushalt und Steuer 1934/35 beschließen zu lassen, entschlossen sich die Deutschen Christen zum Gegenschlag und ersuchten Reichsbischof Ludwig Müller um Intervention. Dieser reagierte unverzüglich und ließ am 13. April per Telegramm den Ständigen Ausschuss des Landeskirchentags auf den 15. April einberufen. Am Samstag, den 14. April, wurde über Radio die Nachricht verbreitet, dass Landesbischof Theophil Wurm als öffentliche Persönlichkeit im neuen Reich nicht mehr tragbar sei. Der Reichsstatthalter habe daher Reichsbischof Ludwig Müller nach Württemberg gerufen, um den kirchlichen Notstand beizulegen. Dieser erschien am 15. April in Begleitung des kurz zuvor (11. April) ernannten Rechtswalters der Deutsch-Evangelischen Kirche, August Jäger, persönlich in Stuttgart. Die an Dramatik kaum zu überbietenden Sitzungen im Dienstgebäude des Oberkirchenrats am Alten Postplatz endeten damit, dass Jäger eine bereits gedruckte „Verordnung zur Regelung der kirchlichen Lage innerhalb der Landeskirche in Württemberg“ präsentierte, der zufolge bis auf Weiteres „die Einberufung des Landeskirchentages und seines Ständigen Ausschusses dem Reichsbischof zuerkannt wurde; die bereits anberaumte Tagung des Landeskirchentages wurde vom 16. April auf den 11. Juni verschoben, zudem über das Radio die gezielte Falschmeldung verbreitet, Müller habe den württembergischen Landesbischof zur Nachgiebigkeit ermahnt und in der Landeskirche selbst Ruhe und Ordnung wiederhergestellt. (6) Damit waren die Auseinandersetzungen um die Eingliederung der Landeskirche auch in Württemberg eröffnet.

1934 – April: die Abwehr

Die Abwehrstrategie württembergischen Kirchenleitung bediente sich vielfältiger Mittel. Von zentraler Bedeutung waren drei – das Recht, die Mobilisierung von Pfarrerschaft und Kirchenvolk und der engere Zusammenschluss der sich formierenden Bekennenden Kirche.

-

Recht: Bereits am 15. April hatte Wurm am Ende eines Gottesdienstes in der Stuttgarter Stiftskirche geltend gemacht, dass er gemäß Kirchenverfassung nur durch eine Zweidrittelmehrheit des Landeskirchentages abberufen werden könne; der vom Reichsbischof, nicht von der Landeskirchenleitung einberufenen Sitzung des Ständigen Ausschusses blieb er (wie die anderen Mitglieder des Kollegiums) fern, und gegen die über Radio verbreiteten Falschmeldungen sowie die oben genannte Verordnung Jägers legte er namens der Kirchenleitung Rechtswahrung ein. Dieser schlossen sich die nicht zu den DC zählenden Mitglieder des Landeskirchentages (33 von 59) an, die zugleich bei Präsident Steger Protesterklärungen abgaben.

-

Mobilisierung von Pfarrern und Geistlichen: Nicht weniger als 45 Massenversammlungen „für den Sozialismus der Tat – gegen die Reaktion in allen Lagern“ veranstaltete die NSDAP am 27. April allein Stuttgart. Wurm hingegen versicherte sich in zahlreichen Schreiben der Loyalität seiner Pfarrer und der Gemeinden. Zugleich verwahrte er sich gegen den Vorwurf, grundsätzlich gegen die Reichskirche eingestellt zu sein: „Alle partikularistischen Bestrebungen liegen uns fern. Unser Ziel ist eine einige Deutsche Evangelische Kirche im geeinten Dritten Reich“. (7)

-

Bekennende Kirche: Die unmittelbare Vorgeschichte der ersten Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche, der Synode von Barmen (30.-31. Mai 1934) spielt in Württemberg. Hier versammelten sich am 22. April erstmals Vertreter aller Bekenntnisgruppen aus ganz Deutschland zum Ulmer Bekenntnistag. Die Liste der anwesenden kirchlichen Prominenz war lang, sie reichte von den Landesbischöfen von Bayern und Württemberg über Martin Niemöller bis zu Vertretern aller Bekenntnisgruppen aus ganz Deutschland. Während Wurm die Predigt im vollbesetzten Ulmer Münster vorbehalten blieb, verlas der bayerische Landesbischof Hans Meiser die „Kundgebung der evangelischen Bekenntnisfront in Deutschland“ und proklamierte damit öffentlich den Anspruch, die rechtmäßige evangelische Kirche Deutschlands zu repräsentieren.

1934 – Mai: Barmen

„Das war der Auftakt für Barmen“. (8) Die hier am 31. Mai verabschiedete Theologische Erklärung zur gegenwärtigen Lage der Deutschen Evangelischen Kirche, die insbesondere von Karl Barth verantwortet wurde, Theologische Erklärung hat zu Recht Berühmtheit erlangt. Einig waren sich alle Anwesenden darin, dass „Lehr- und Handlungsweise der herrschenden Kirchenpartei der Deutschen Christen und des von ihr getragenen Kirchenregiments“ die Bekenntnisgrundlage der deutschen Evangelischen Kirche und damit deren Einheit fundamental bedrohe. Uneinig waren sich die Anwesenden hingegen in der zentralen Frage, ob hier nur das Verdikt über das gegenwärtige Reichskirchenregiment gesprochen werde, „das den Anspruch verwirkt hat, rechtmäßige Leitung der Deutschen Evangelischen Kirche zu sein“, oder ob hier auch der Anfang zu einer neuen evangelischen Kirchenbildung gemacht wurde. War die von allen, auch von Theophil Wurm unterschriebene Erklärung zur Rechtslage mit ihrer Betonung der über einen Kirchenbund hinausgehenden „einigenden Kraft“, eine bloße Absichtserklärung – oder mehr? Der Text ließ unterschiedliche Interpretationen zu – insofern war Barmen kirchenpolitisch gesehen, ein nur relativer Erfolg für die Bekennende Kirche.

1934 – August: Zweite Nationalsynode und Eingliederungspolitik

Eben solche relativen Erfolge hatten auch Reichsbischof Ludwig Müller und sein Rechtswalter August Jäger zu erzielen vermocht. Bis zur zweiten Nationalsynode, die am 9. August 1934 in Berlin zusammentrat, hatten sie bis auf wenige Ausnahmen ihre Macht in den einzelnen Landeskirchen gefestigt. Gegen die weitreichenden Beschlüsse der Synode – Führungsgesetz, Rechtfertigungsgesetz, Diensteidesgesetz, Beflaggungsgesetz opponierte der anwesende Wilhelm Pressel noch vor Ort; nach ihrer Annahme legten Theophil Wurm, der Oberkirchenrat und die Mehrheit des Landeskirchentags abermals Rechtsverwahrung ein (15. August).

1934 – September: Eingliederungsversuche in Bayern und Württemberg

Am 3. September 1934 lief die reichskirchliche Verordnung über die Eingliederung der beiden letzten „intakten“ Landeskirchen, Bayern und Württemberg, ein. Mit ihr erreichten die primär innerkirchlichen Auseinandersetzungen in Württemberg (und Bayern) ihren Höhepunkt. Die sofort eingelegte Rechtsverwahrung (6./7. Sept.) flankierte Wurm mit der abermaligen Frage an jeden einzelnen Pfarrer (7. Sept.), ob er willens sei, sich hinter seinen Bischof zu stellen, „komme, was da wolle“ – eine Frage, die von der überwiegenden Mehrheit bejaht wurde (80,3%). Einen Tag später, am 8. September, erschien August Jäger abermals in Stuttgart, um Landesbischof Wurm und seinen Finanzreferenten Dr. Schauffler wegen angeblicher finanzieller Manipulationen zu beurlauben – ebenso die Mitglieder des Oberkirchenrats, die sich mit Wurm solidarisch erklärten. Bis gerichtlich die Haltlosigkeit der erhobenen Vorwürfe festgestellt werden konnte (20. November), wurde eine kommissarische Kirchenleitung eingesetzt, die im Auftrag der Deutschen Evangelischen Kirche bevollmächtigt war, „alle Maßnahmen zu treffen, die erforderlich erschienen, um einen geordneten Gang der Verwaltung innerhalb der Landeskirche nach Maßgabe der geistlichen Bestimmungen zu gewährleisten“. (9) Wurm selbst wurde kommissarisch durch den Ebinger Stadtpfarrer Eberhard Krauß ersetzt, der „als Soldat dem Befehle folgend“ unter dem Motto antrat: „Alles für Christus und deshalb alles für Deutschland und für Adolf Hitler“. (10)

-

Bischof Wurm wid von 400 Studenten beim Verlassen der Leonhardskirche gefeiert, Fotografie von Karl Majer 1934

Landeskirchliches Archiv, Bildersammlung Nr. 3071

1934 – September bis November: Widerstand

In dem jetzt in voller Schärfe ausgetragenen Konflikt durften sich Reichsbischof und kommissarische Leitung der wohlwollenden Unterstützung durch Parteiorgane sicher sein. Als etwa Ludwig Müller Ende September Württemberg bereiste, wurden zu seinen Versammlungen Formationen der SA, SS, HJ und andere abkommandierte. Anhänger Wurms hingegen wurden in ihren Aktivitäten vielfach behindert, körperlich mißhandelt und vielfach gemaßregelt, Wurm selbst vom 6. bis 27. Oktober in seinem Haus in der Silberburgstraße unter Schutzhaft gestellt. Die überall im Lande abgehaltenen Bekenntnisgottesdienste, die zu Hunderttausenden einlaufenden Unterschriften zugunsten des inhaftierten Landesbischofs zeigten gleichwohl, dass sich der Eingliederungsversuch am Widerstand von Pfarrern und Kirchenvolk festzulaufen drohte. Es sprach Bände, wenn die sonntäglichen Gottesdienste in den Hauptkirchen Stuttgarts durch deutsch-christlichen Pfarrer mit Massenaufgebot von Parteiformationen durchgeführt werden mussten, aber kaum Zuspruch aus der Bevölkerung fanden. Stattdessen fanden sich am 21. Oktober mehr als 7.000 Menschen vor dem Haus des inhaftierten Landesbischofs ein, um ihn ihrer Treue zu versichern – die größte Demonstration während der gesamten Dauer des 1000jährigen Reiches.

1934 – Oktober: Scheitern der Eingliederungspolitik

Für ein ebenso plötzliches wie unerwartetes Ende der Konflikte sorgte eine persönliche Intervention Hitlers. In einer zweistündigen persönlichen Unterredung mit Meiser und Wurm am 27. Oktober in Berlin wurde festgestellt, dass die Anordnungen von Reichsbischof wie Rechtswalter jeglicher Rechtskraft entbehrten – was verschiedentlich schon von Gerichten festgestellt worden war oder noch festgestellt werden sollte. August Jäger nahm daraufhin seinen Abschied; Reichsbischof Ludwig Müller, vielfach zum Rücktritt aufgefordert, blieb zwar im Amt, war aber von nun an endgültig eine zweitrangige Figur. Seine zuletzt gegenüber Bayern und Württemberg ins Werk gesetzte Eingliederungspolitik musste er widerrufen. Die Reichskirche selbst war faktisch zur leeren Hülle ohne Bedeutungsinhalte degradiert; in den 23 Landeskirchen herrschten mehr oder minder verworrene Verhältnisse – in mehreren stellten nach wie vor die Deutschen Christen das Kirchenregiment, in weiteren waren sie zusammen mit den sog. Neutralen und Bekenntniskräften an der Leitung der Kirche zumindest beteiligt. Nur drei – durchweg lutherische – Landeskirchen blieben „intakt“: Bayern, Hannover und Württemberg. Hier war trotz erheblicher innerkirchlicher Verwerfungen die braune Kirchenrevolution gescheitert. Wieder andere Landeskirchen sollten ihren deutsch-christlichen Kurs im Verlauf der späten 30er Jahre allmählich korrigieren und wieder zur kirchlichen Normalität zurückkehren.

Württembergische Landeskirche und Nationalsozialismus: ein prekäres Verhältnis

Trotz der negativen Erfahrungen der Jahre 1933/34 ist nicht davon auszugehen, dass die Kirchenleitung in Württemberg dem NS-Regime grundsätzlich ablehnend gegenüberstand. Was politisches Grundverständnis und gesellschaftliche Leitbilder anging, waren die Nähe zu den Machthabern im neuen Staat groß oder der politische Streitwert zu gering. Dem entsprechend wurde vielfach geschwiegen: zum Terror, der unmittelbar nach der „Machtergreifung“ vornehmlich Kommunisten, Sozialdemokraten und liberale Linke traf; zum Ende des ohnehin wenig geliebten Parteienstaates; zur Gleichschaltung des öffentlichen Lebens, soweit nicht die eigenen Einrichtungen betroffen waren; zur früh erkennbaren Stigmatisierung gesellschaftlicher Randgruppen; und als am 9. November die Synagogen brannten, waren es ein mutiger Geistlicher in Oberlenningen, Julius von Jan, der seine Stimme erhob, nicht aber die Leitung der württembergischen Landeskirche. Gelegentlich wurde auch geredet, wo zumindest Schweigen angezeigt gewesen wäre: die Annektion Österreichs (1938) etwa bewog die Konferenz der Kirchenführer, Hitler „unter dem tiefsten Eindruck der weltgeschichtlichen Bedeutung dieser Tage“ eine Ergebenheitsbekundung zukommen zu lassen, die auch von Theophil Wurm getragen wurde. Zudem sah der Oberkirchenrat für den Hauptgottesdienst am 20. März eine Ansprache vor, in der die „Heimkehr Österreichs“ als „Befreiungstat des Führers“ emphatisch begrüßt wurde. Die Welle der nationalen Begeisterung machte offenbar auch vor den meistenteils konservativ eingestellten Meinungsführern im Oberkirchenrat nicht Halt – zum Entsetzen anderer, sowohl in bestimmten Kreisen der Bekennenden Kirche als auch innerhalb der württembergischen Pfarrerschaft. (11)

1.4: Theophil Wurm, die württembergische Landeskirche und die Bekennende Kirche

-

Theophil Wurm (1868-1953), württembergischer Landesbischof von 1929 bis 1948

Landeskirchliches Archiv, Bildersammlung Nr. 4836

Im Grundsatz einig

Die württembergische Landeskirche war folglich auch aufgrund der Richtungsentscheidungen, die sie für sich selbst traf, ein durchaus schwieriger Partner in der Notgemeinschaft der Bekennenden Kirche. Diese ihrerseits war ein fragiles Gebilde: Als organisierte Kirche trat sie nur in Ansätzen in Erscheinung, vor allem als Gegenpol in den deutsch-christlich beherrschten Kirchen und insbesondere in der altpreußischen Landeskirche. Aus verschiedenen kirchlich-theologischen Strömungen gespeist, prägte eine spannungsreiche Vielfalt sie Zeit ihres Bestehens. Was sie einte, war vor allem der Gegensatz zur Häresie der Deutschen Christen und das Beharren auf die rechtliche und organisatorische Selbständigkeit der Kirchen auch unter den Bedingungen des totalitären Staates. Die Freiheit der Kirche und ihrer Verkündigung waren schlechterdings unantastbar: Die Kirche habe, wie es Karl Barth bereits 1933 formulierte, „im Staat das Wort Gottes auszulegen nach der heiligen Schrift. Die Freiheit des Evangeliums hängt daran, daß es keine anderen Quellen kirchlicher Verkündigung gibt: kein Buch des Schicksals, der Geschichte, der Natur, der Erfahrung, der Vernunft und auch nicht das heute so eifrig zitierte Buch der geschichtlichen Stunde, das in der Kirche neben das Buch der heiligen Schrift gelegt oder der Auslegung der heiligen Schrift zugrunde gelegt werden dürfte“. (12) Ganz in der Fluchtlinie dieses theologischen Ansatzes hatte Barmen die Unverfügbarkeit Gottes und seiner Kirche postuliert. Diesem Grundkonsens wusste sich auch die württembergische Kirchenleitung und mit ihr Theophil Wurm verpflichtet.

Trennendes

Diesem Grundkonsens aber waren Dissonanzen eingeschrieben. Sie gründeten in persönlichen Animositäten und Rivalitäten, entsprangen unterschiedlichen theologischen oder kirchenpolitischen Ansichten oder waren einer mehr oder minder großen Distanz zum NS-Staat geschuldet. Unmittelbar nach der ersten Bekenntnissynode in Barmen wurde zudem erkennbar, in welch hohem Maße sich die württembergische Landeskirche ihren theologischen Traditionen verpflichtet wusste. Nicht zuletzt auf württembergisches Drängen entstanden in- und neben dem fragilen Gehäuse der Bekennenden Kirche lutherische Kommunikationsforen, die insbesondere der Verständigung mit Bayern und Hannover dienten. Die „intakten“ lutherischen Landeskirchen und der radikale Flügel der Bekennenden Kirche, zentriert um den Pfarrernotbund Martin Niemöllers und die Evangelische Kirche der altpreußischen Union drifteten erkennbar auseinander. Nach außen sichtbar wurden die internen Differenzen in den verschiedenen Leitungsstrukturen: dem neu gebildeten Lutherrat auf der einen Seite, der neuen Vorläufigen Leitung (II.) auf der anderen.

-

Die drei führenden Landesbischöfe der Bekennenden Kirche: Theophil Wurm, August Marahrens (Hannover) und Hans Meiser (Bayern) vor einem Treffen bei Adolf Hitler 1934

Landeskirchliches Archiv, Bildersammlung Nr. 5055

Wo liegen die Gesetze des Handelns?

Die nationalsozialistische Kirchenpolitik bzw. die von Ludwig Müller verantwortete Reichskirchenpolitik der Jahre 1933/34 konfrontierten die württembergische Kirchenleitung mit einer neuen Erfahrung: Nicht sie bestimmte die Gesetze des Handels, sondern andere. Und diese andere waren auch nicht der „eigene“ Landesherr, wie in den Jahrhunderten des landesherrlichen Kirchenregiments zuvor, sondern Personen und Institutionen im politischen Zentrum des Reiches, in Berlin. Reichsbischof Ludwig Müller war allerdings nicht mehr tonangebend, weil es Hitler wie dem Ministerialapparat des Dritten Reiches geboten schien, nach dem gescheiterten reichskirchlichen Experiment neue Wege zu suchen, um befriedend auf die innerprotestantischen Auseinandersetzungen einzuwirken. Diese Aufgabe wurde dem Reichskirchenministerium unter Leitung von Hans Kerrl übertragen. Nachhaltige Erfolge vermochte er bis zu seinem Tode im Dezember 1941 allerdings nicht zu erzielen. Und auch der Rekurs auf nackten Terror, der sich im Juni 1937 vernehmlich gegen die Meinungsführer der Bekenntnisbewegung in Preußen richtete, vermochte keine Entscheidung herbeizuführen. Bei Ausbruch des Krieges war die Kirchenfrage ungelöst. Für die Entscheidungsträger der NS-Diktatur hatte sie allerdings erheblich an Bedeutung eingebüßt – was es erlaubte, ihre Lösung auf die Zeit nach dem Krieg aufzuschieben. Auf der anderen Seite vermochten es weder die württembergische Kirchenleitung noch die Meinungsführer der Bekennenden Kirche, aus den sich mehrenden Rückschlägen ihrer Widersacher entscheidenden Nutzen zu ziehen: zu disparat waren die Interessenlagen und Positionen, zu wenig einig die handelnden Personen.

Zur Dominanz regionaler und lokaler Konflikte

Auch deswegen wurde das ohnehin schon disparate Erscheinungsbild des deutschen Protestantismus noch diffuser. Die Konflikte verlagerten sich in den regionalen oder lokalen Raum, um dort teils gewaltsam ausgetragen zu werden. In Württemberg vermochten sich Reichsstatthalter Murr und Landesbischof Wurm auf ein mehr oder minder friedlich-schiedliches Miteinander zu ständigen (Unterredung vom 31. März), das allerdings von anderen Meinungsführern der nationalsozialistischen Führungsregie um den Ministerpräsidenten und Kultminister Mergenthaler nicht mitgetragen wurde. Nur wenige Konflikte von überregionaler Bedeutung sind noch zu verzeichnen – insbesondere die Schulfrage, die vom Lutherrat aufgeworfene Frage nach Ablegung eines Treueids auf den Führer sowie das vom preußischen Bruderrat/ VLK ohne vorherige Abstimmung mit den Bischöfen der intakten Landeskirchen herausgegebene Formular eines Buß- und Betgottesdienstes, einer Bitte um Erhaltung des Friedens anlässlich der von Hitler geschürten Kriegsgefahr im Kontext der tschechisch-sudetendeutschen Krise (Sept. 1938).

1.5: Die Württembergische Landeskirche im Zweiten Weltkrieg

-

Erlass des Oberkirchenrats vom 8. Februar 1939, der sich mit dem Problem der Einführung eines Weltanschauungsunterrichts befasst

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Dekanatsarchiv Esslingen, Nr. 628

Unterdrückung und Bedrohung

Trotz des mit Kriegsausbruch proklamierten Burgfriedens ging die Unterdrückung der Kirchen durch NS-Staat und NS-Parteiapparat weiter. Die Politik der Nadelstiche setzte rasch wieder ein, und sie kannte vielfältige Variationen – z.B. das Verbot, wegen eventueller Luftangriffe die Glocken zu läuten, mit im Feld befindlichen Gemeindemitgliedern Kontakt zu halten oder inmitten der Woche liegende Kirchenfeste (Himmelfahrt, Epiphanias) zu begehen; die Krankenseelsorge hatte sich vielfältiger Einschränkungen zu erwehren, christliche Schwestern wurden zunehmend durch NS-Personal ersetzt; massiv bekämpft wurden die christlichen Kindergärten, um schließlich dem Aufgabenbereich der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt unterstellt zu werden; der Kirchenaustritt wurde erheblich erleichtert, die Abmeldung vom Religionsunterricht auch gegen den elterlichen Willen Kindern ab dem 14. Lebensjahr erleichtert. Ab Oktober 1940 sah sich die kirchliche Publizistik Verboten und Einschränkungen ausgesetzt, um schließlich „aus kriegswirtschaftlichen Gründen“ am 30. Mai 1941 völlig untersagt zu werden. Wenig später intensivierten sich die Konflikte um die Schule, der sein spezifisch württembergisches Gepräge vor allem dem Umstand verdankte, dass Kultminister Mergenthaler nun, gedeckt durch Reichsleiter Martin Bormann, den Weltanschauungsunterricht flächendeckend einzuführen suchte. Für christlich geprägte Bildungseinrichtungen war in dieser forcierten Indoktrinationspolitik definitiv kein Raum mehr, die Beschlagnahmung der theologischen Seminare am 16. März 1942 insofern konsequent. Zugleich wurde die bereits 1937 eingeleitete Politik der finanziellen Schädigung der Kirche unvermindert fortgesetzt: Speisten sich im Jahre 1933 die kirchlichen Einnahmen zu zwei Dritteln noch aus Staatsleistungen (eine Konsequenz aus der Einziehung des Kirchengutes) und nur einem Drittel aus Kirchensteuern, sollte sich dieses Verhältnis bis 1944 umkehren. (13)

All diese Maßnahmen evozierten eine Fülle von Beschwerden und Eingaben des Evangelischen Kirchenrats, auch persönliche Interventionen Wurms, bei den jeweils zuständigen Stellen, freilich ohne nachhaltigen Erfolg. Auf Seiten der kirchlich Verantwortlichen verdichtete sich das Gefühl, bedroht zu sein: Bereits im Sommer 1940 befürchtete die Bekennende Kirche „eine Christenverfolgung nach dem Krieg“, (14) und Landesbischof Theophil Wurm hielt angesichts der Verfolgung der kirchlichen Presse die Frage für angezeigt, ob ein „gegen die Kirche gerichteter Kulturkampf“ beabsichtigt sei. (15) Indizien, wohin die Entwicklung gehen könne, gab es ohnehin genug: im „konkordatsfreien“ Österreich, bei der religiösen und kirchlichen Versorgung ausländischer Zivilarbeiter und Kriegsgefangener, vor allem aber in den besetzten Ostgebieten und dem Modellgau Wartheland.

Theophil Wurm und das kirchliche Einigungswerk

Politischen, das nationalsozialistische Herrschaftssystem grundlegend in Frage stellenden Widerspruch hat der württembergische Landesbischof auch im Zweiten Weltkrieg nicht geleistet – trotz seines vielfältigsten Einsatzes im Interesse von Humanität und Kirche. Sein vordringlichstes Anliegen war und blieb es, die (relative) kirchliche Eigenständigkeit auch unter den Bedingungen der Diktatur zu wahren. Diesem Anliegen war auch die einzige bedeutsame Aktion beider Großkirchen während des Zweiten Weltkrieges geschuldet, die terminlich miteinander abgestimmten, an den Chef der Reichskanzlei adressierten und für Hitler bestimmten Denkschriften der Fuldaer Bischofskonferenz und der evangelischen Kirchenführer, deren ersten Entwurf Wurm persönlich erarbeitet hatte. Die von dem Leiter der Reichskanzlei Dr. Hans Heinrich Lammers am 10. Dezember persönlich Hitler überreichten Schrift hob zunächst die vom evangelischen Pfarrstand seit Beginn des Russlandfeldzugs erbrachten Opfer hervor, um auf dieser Folie die „einschneidenden und unbegreiflichen Maßnahmen“ gegen die Kirche auf allen für sie bedeutenden Feldern anzusprechen. Sie mündete in den Appell an Hitler: „Geben Sie der Kirche in unmißverständlicher Weise ihre Rechtssicherheit! Geben Sie den Pfarrern, die nicht wegen Verstößen gegen staatliche Gesetze, sondern wegen ihrer kirchlichen Haltung seit Monaten und Jahren in Schutzhaft sich befinden, ihre Freiheit“. Weil er keiner Antwort gewürdigt wurde, wandte sich Wurm Anfang Januar 1942 noch einmal an die Reichsregierung und am 2. März desselben Jahres an Hitler persönlich. Am ersten April 1942 schließlich, auf einen im „Reich“ erscheinenden Artikel, richtete er ein „offenes Wort“ an Goebbels. Weil all dies nichts fruchtete, entschlossen sich die Kirchenführer Ende April 1942, Pfarrer und Gemeinden über ihre vergeblichen Bemühungen zu informieren. (16)

Auf dem Weg zum Meinungsführer

Wenngleich politisch ohne unmittelbare Konsequenzen, profilierte sich Wurm auch mit diesen Aktivitäten als einer der wichtigsten Meinungsführer des Protestantismus. Seine herausgehobenen Funktion als Kirchenführer, die sich bereits in der Vorkriegszeit angedeutet hatte, sowie im Rat lutherischer Landesbischöfe, aber auch seine nie gänzlich abgebrochenen Beziehungen zu den Bruderräten der Bekennenden Kirche prädestinierten ihn zur Führungsfigur des kirchlichen Einigungswerkes, das im Oktober 1942 nach zahlreichen Vorbesprechungen mit 13 Sätzen über „Auftrag und Dienst der Kirche“ sowie einer ausführlichen „Handreichung für die Besprechung in den kirchlichen Vertretungen und Arbeitsgemeinschaften“ einer weiteren kirchlichen Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Von staatlicher Seite aus wurden die innerprotestantischen Integrationsbemühungen sofort konterkariert: Staatssekretär Dr. Hermann Muhs, der nach dem Tode von Kerrl das Reichskirchenministerium verwaltete, erklärte die „sogenannte Wurmaktion“ für unerwünscht und untersagte jegliche finanzielle Unterstützung; zudem verbot das Reichssicherheitshauptamt mehrfach bereits anberaumte Versammlungen, in denen Wurm für sein Vorhaben werben wollte. Unter diesen Umständen konnte erst „zwischen Ostern und Pfingsten“ ein weiteres Rundschreiben Wurms verbreitet werden, in denen grundlegende, offenkundig bereits auf die Nachkriegszeit zielende Fragen gestellt wurden: Über Kirchenordnung und Bekenntnis; über evangelische Kirche und römisch-katholische Kirche; über die Mitverantwortung der Gemeindeglieder beim kirchlichen Wiederaufbau; über die Ausbildung für das kirchliche Amt. Wenige Tage nach der Kapitulation (9. Mai 1945) wandte sich Wurm von Großheppach aus „im Namen unserer württembergischen evangelischen Landeskirche und als Sprecher der ganzen bekennenden Kirche in Deutschland“ an seine Landsleute: In der schwersten Stunde der deutschen Geschichte habe es seitens beider christlicher Kirchen nicht an Versuchen gefehlt, die Regierenden an ihre Verantwortung vor Gott und den Menschen zu erinnern, freilich ohne Erfolg. „Nicht klagen und anklagen, sondern vergeben und helfen“ sei nun das Gebot der Stunde. Die Losung müsse sein: „Zurück zu Christus und zurück zum Bruder!“ (17)

2: Neben Landesbischof und Oberkirchenrat: Organisationen und Personen

2.1: Die Bekenntnisgemeinschaft in Württemberg

-

Theodor Dipper (1903-1969), Mitbegründer der Bekenntnisbewegung und wichtiger Organisator der Pfarrhauskette

Landeskirchliches Archiv, Bildersammlung Nr. 5217

Ihrem Selbstverständnis nach kam der aus der Kirchlich-Theologischen Arbeitsgemeinschaft hervorgehenden Evangelischen Bekenntnisgemeinschaft in Württemberg die Funktion zu, die Position der Bekennenden Kirche in Württemberg zu vertreten, mit und neben Landesbischof und Oberkirchenrat. Zunächst von Wolfgang Metzger, dann von Theodor Dipper als Sprecher des Landesbruderrates geleitet, hat die im Juli 1934 gegründete Bekenntnisgemeinschaft in allen kirchenpolitisch relevanten Fragen der 30 und 40er Jahre klar und dezidiert Stellung bezogen – sei es in der Frage, wie mit den Deutschen Christen zu verfahren sei, der Wertung der Politik von Reichskirchenausschusses bzw. Reichskirchenministerium oder den staatlichen Bestrebungen, unter der Parole einer „Entkonfessionalisierung des öffentlichen Lebens“ den kirchlichen Einfluss in Schule und Gesellschaft zu beschneiden. Wiewohl um äußerste Loyalität bemüht, kam es in Sachfragen mehrfach zu heftigen Konflikten mit Wurm, der, bis Kriegsausbruch auf einen modus vivendi mit dem NS-Staat bedacht, den Kompromiss suchte und deswegen das Verhältnis zur Bekennenden Kirche bzw. Landesbruderrat aufs schärfste belastete. Die Fähigkeit Dippers, integrativ-vermittelnd zu wirken, war in diesen Auseinandersetzungen aufs höchste gefordert, zum Teil überfordert – so , als der radikale Flügel , so im April 1938, als Dipper die Politik von Landesbischof und Oberkirchenrat beim „Anschluss“ Österreichs kritisierte und es deswegen zum Bruch mit Wurm kam, der Dipper und dem Landesbruderrat vorwarf, faktisch die Rolle einer „Nebenregierung“ einzunehmen. Die Arbeit der Bekenntnisgemeinschaft hat dies beeinträchtigt, aber keineswegs unmöglich gemacht – zumal sich spätestens seit Kriegsausbruch die Beziehungen zur württembergischen Kirchenleitung auch wieder normalisierten. Die neue Rolle Wurms, der zunehmend als Meinungsführer der evangelischen Kirche agierte, wurde von der Bekenntnisgemeinschaft, seit August 1943 auch von der Sozietät, akzeptiert und befördert. Insofern relativierten die neuen Herausforderungen der Kriegszeit die Differenzen der Vergangenheit – ohne sie freilich vergessen zu machen.

2.2: Die Theologische Sozietät – Paul Schempp

-

Paul Schempp (1900-1959)

Fotograf: Dieter Ehlermann

Die Kirchlich-Theologische Sozietät in Württemberg konstituierte sich förmlich erst am 19. Januar 1936. Der sie tragende Kreis kritischer, meist an Karl Barth geschulter Pfarrer – zu nennen wären u.a. die Brüder Hermann und Harald Diem, Heinrich Fausel sowie Paul Schempp – war freilich bereits früher tätig gewesen und öffentlich in Erscheinung getreten, beginnend mit dem gegen die Deutschen Christen gerichteten Manifest „Kirche und Staat. Ein Wort württembergischer Pfarrer zur kirchlichen Lage“ vom April 1933. Zentrales Anliegen der von Hermann Diem, seit April 1934 Gemeindepfarrer in Ebersbach an der Fils, geleiteten Gruppe war es, den Anliegen der der Bekennenden Kirche und den in Barmen geschaffenen theologischen Grundlage in Württemberg Gehör zu verschaffen. Theologisch klar und kompromisslos, nahm die Sozietät für sich in Anspruch, als kritisches Korrektiv der württembergischen Kirchenleitung agieren zu können und zu müssen – immer dann, wenn ihr der von Wurm und Oberkirchrat verantwortete Kurs zu kompromissbereit schien. Spannungen und Konflikte waren von hier aus vorgezeichnet – im Umgang mit den Deutschen Christen und ihren völkisch-nationalkirchlichen Irrlehren, dem Anspruch des nationalsozialistischen Staates, rechtmäßig im kirchlichen Raum tätig zu werden (Reichskirche, Reichskirchenregierung), der Ablehnung des von den Bischöfen des Lutherischen Rates (Wurm, Meiser, Marahrens) befürworteten Eides auf den Führer und anderes mehr. Weil sich Wurm und der Oberkirchenrat in ihren Verlautbarungen wie in ihrer praktischen Politik zu weit von Barmen entfernten, übten sie in der Perspektive der Sozietät eine geistliche Leitung der Kirche faktisch nicht mehr aus. Insbesondere der Iptinger Pfarrer Paul Schempp exponierte sich als radikaler Kritiker der Kirchenleitung und nahm dafür seine Dienstentlassung am 29. März 1939 in Kauf. Erst im November 1948 kam es zu einer von Harald Diem vermittelten Aussöhnung zwischen Schempp und Wurm. Die übrigen Mitglieder der Sozietät hatten bereits während des Krieges wieder den Kontakt zu Wurm gesucht und schließlich auch seine führende Funktion in der evangelischen Kirche anerkannt.

2.3: Theophil Wurm und seine Dekane

Das Jahr 1934 gehörte zu den schwierigsten in der damals vierhundertjährigen Geschichte der württembergischen Landeskirche: der Eingliederungsversuch des Reichsbischofs, nachhaltig unterstützt durch regionale und lokale Organisationen der Partei und mehr oder minder wohlwollend befördert durch Ministerpräsident Mergenthaler, hatte die Kirchenleitung und Kirche an die Grenze der Belastbarkeit geführt, Pfarrerschaft und Kirchengemeinden gespalten. Vor allem dort, wo der reichskirchliche Eingliederungsversuch von den Dekanen unterstützt wurde, konnte der sich die für abgesetzt erklärte rechtmäßige Kirchenleitung nur mühsam behaupten. Dies gilt neben Neuenbürg (Dekan Friedrich Megerlin) und Ulm (Dekan Theodor Kappus) insbesondere für den Kirchenbezirk Schorndorf, wo Dekan Otto Rieder die Gunst der Stunde zu nutzen versuchte, um Reichsbischof Ludwig Müller als „Mann des Führers“ den Weg zu ebnen. Geschätzte ein Drittel der Schorndorfer Bevölkerung sollen einem zeitgenössischen Polizeibericht ihn unterstützt haben – so klar, wie vielfach suggeriert, waren die Verhältnisse eben nicht.

Noch im Dezember 1934 wurden Friedrich Megerlin, Theodor Kappus und Otto Rieder ins Dienstgebäude des Evangelischen Oberkirchenrats am alten Postplatz einbestellt. Dem besonders exponierten Schorndorfer Dekan wurde der Verzicht auf sein Amt nahegelegt, dem er nach heftigem Widerstand Ende 1935 auch Folge leistete. Theodor Kappus blieb im Amt, vermochte allerdings das Vertrauen von Pfarrern und Gemeinden Ihre Aufgaben wurden neuen Männern übertragen, deren Loyalität sich Theophil Wurm sicher sein durfte. Denn die Verlässlichkeit der Dekane, dies hatte das Krisenjahr 1934 überdeutlich gezeigt, war ein Schlüssel, um die von Landesbischof und Oberkirchenrat verantworteten kirchenpolitischen Vorgaben auch durchsetzen zu können – nicht zuletzt gegenüber einer vielstimmigen Pfarrerschaft und teils tief gespaltenen Kirchengemeinden. „In einer Zeit geistlicher Aporia“, wo nach Einschätzung vieler in Württemberg weder der Oberkirchenrat noch der Landesbruderrat noch die Sozietät eine wirklich umfassende geistliche Autorität besäßen – so eine Lageeinschätzung des Herrenberger Dekans Theodor Haug vom Mai 1937 – war es von entscheidender Bedeutung, dass sich die Kirchenleitung auf „ihre“ Dekane auch dann verlassen konnte, wo hart über den „richtigen“ politischen Kurs gerungen wurde. Diese ihrerseits suchten der in sie gesetzten Erwartung gerecht zu werden. Sich nicht zu trennen, war etwa auch für Theodor Haug das Gebot der Stunde. „Wir haben vielmehr zusammenzubleiben in Richtung Oberkirchenrat, d.h. unsere Sammlung soll dazu helfen, dass der OKR mehr als bisher geistliche Leitung werde“.

2.4: Pfarrer

Dissonant war der Stimmenchor in der Pfarrerschaft vor allem zu Beginn der nationalsozialistischen Diktatur. Vielfach überwog begeisterte Zustimmung, geschätzte 10% bis 15% der württembergischen Pfarrerschaft, vielfach jüngere Geistliche mit Kriegserfahrung, gehörten 1933 NS-Pfarrerbund bzw. der Glaubensbewegung Deutsche Christen an. Aber auch jenseits dieses harten Kerns war die Hoffnung groß und weit verbreitet, der neue starke Staat mit seinem Führer werde den Schulterschluss mit der Kirche suchen und seinen ganzen Einfluss aufbieten, um den kirchlichen Einfluss auf Gesellschaft und Kultur wieder zu mehren.

Der Stimmungsumschwung begann mit den Forderungen der Deutschen Christen, den Arierparagraph auch in der Kirche zur Geltung zu bringen. Die Fratze eines völkischen Christentums, die der DC-Gauobmann von Groß-Berlin, Reinhold Krause, in der berühmt berüchtigten Rede im Berliner Sportpalast am 13. Nov. 1933 beschworen hatte, brachte die definitive Wende. Die Glaubensbewegung Deutsche Christen erlebte einen dramatischen Niedergang, 150 (von zwischenzeitlich geschätzten 200) ihr bisher angehörende Geistliche erklärten ihren Austritt. Zulauf hingegen gewannen die „Konkurrenzorganisationen“ der Deutschen Christen: So gehörten dem von Niemöller Ende September gegründeten Pfarrnotbund etwa 800 der 1233 württembergischen Pfarrer an.

Der Solidarität seiner Geistlichen (und der Kirchengemeinden) hat sich Theophil Wurm mehrfach versichert: Ihre Loyalität war von entscheidender Bedeutung, um den reichskirchlichen Eingliederungsversuchen so lange standhalten zu können, bis Hitler aus staatspolitischen Gründen Einhalt gebot. Auch Grenzgänger wie der Weiler Pfarrer Andreas Römer – begeisterter Motorradfahrer, Mitglied der NSDAP und Mitglied im Pfarrernotbund – standen in diesen Auseinandersetzungen vielfach auf Seiten des bedrängten Landesbischofs – „hält zu uns“ vermerken interne Unterlagen explizit. Dieser Befund ist insofern aufschlussreich, als die Lebenswirklichkeit offenkundig eine weit größere Handlungspalette auswies, als die gängigen, zu einfachen Freund – Feind Klassifikationen suggerieren. Die große Zeit dieser Vereindeutigungen war bezeichnenderweise die Nachkriegszeit, wo von vielen bewusst und gewollt das Bild einer den Nationalsozialismus heroisch bekämpfenden Kirche gezeichnet wurde.

Vergessene Helden – verfressene Pfarrer

Darüber wurden die stillen Helden vielfach vergessen. Stellvertretend für viele sei daher an drei von ihnen erinnert: Dem zweiten Stadtpfarrer von Herrenberg, Rudolf Richter, brachte seine offen gezeigte Ablehnung des Dritten Reiches eine Verhaftung ein, die ihm – trotz Freispruchs – ein weiteres Wirken vor Ort unmöglich machte. Otto Möricke, Pfarrer in Kirchheim/ Teck, büßte seinen Protest gegen den staatliches Unrecht und Zerstörung der Kirche mit Misshandlung und Verhaftung. Als zentrale Figur der Bekenntnisgemeinschaft dürfte Theodor Dipper im kollektiven Gedächtnis der Landeskirche ein fester Platz gehören. Die Reichenbacher erinnern sich an ihn auch als den verfressensten Pfarrer ihrer Geschichte. „Der Pfarrer Dipper“, so erinnert sich ein Zeitzeuge, „war der verfressenste Pfarrer Reichenbachs, den es je gegeben hat. … Er hat immer, wenn er auf Besuch kam und man hat ihm was angeboten, gesagt: „Danke nein, aber ich nehm´ gern was mit. Da hat man ihm halt jedesmal ein Brot und ein paar Eier in die Tasche getan“. Der Grund für dieses merkwürdige Verhalten war einfach: Als Teil der Pfarrhauskette versteckte Dipper Juden in seinem Hause, für deren Lebensunterhalt er zu sorgen hatte. (18)

2.5: Laien

Auf das Wahlverhalten der evangelischen Laien ist der überwältigende Wahlerfolg der Deutschen Christen in den Kirchenwahlen vom 23. Juni 1933 zurückzuführen, der ihnen mit 32 Abgeordneten die absolute Mehrheit im Landeskirchentag einbrachte. Laien waren es aber auch, die Theophil Wurm und die rechtmäßige Kirchenleitung im Jahre 1934 in ihrem Widerstand bestärkten. Die Welle der Solidaritätsbekundungen für den im Amt bedrohten Landesbischof war einzigartig; und in der Zeit seiner Schutzhaft (6. bis 27. Oktober 1934) sah sein Haus in der Silberburgstraße an den Sonntagen des 14. und 21. Oktobers mehr als 7.000 Gläubige, die ihm ihre Unterstützung versicherten und trotz massiven Polizeiaufgebots Freiheit für ihn, „unsere Pfarrer“ und das Evangelium forderten. Dies war die größte Demonstration, die Württemberg in der gesamten Zeit des Dritten Reiches erleben sollte. Sie richtete sich freilich nicht grundsätzlich gegen das NS-Regime, wohl aber gegen die von ihm mit zu verantwortende Kirchenpolitik.

Derartige Massenmobilisierungen blieben allerdings auf das Jahr 1934 beschränkt. Lokale Konflikte hingegen sind vielfach bezeugt. Ein besonders eindrückliches Beispiel bietet Schorndorf, wo engagierte Gläubigen ihrem von Verhaftung bedrohten Pfarrer (und Dekan) Johannes Josenhans zu Hilfe eilten und mit Massenpetitionen auch seine Wiedereinsetzung ins Amt erzwangen.

Es bedurfte mithin besonderer Anlässe, seien sie überregionaler oder lokaler Art, um die Mehrheit des evangelischen Württembergs zu aktivieren. Die Normalität des kirchlichen Lebens wurde hingegen von den erregt geführten Debatten der theologischen Auseinandersetzung kam tangiert. Bezeichnenderweise riefen erst die Versuche, die Geistlichen aus dem Religionsunterricht zu verdrängen (1937) und insbesondere die Bestrebungen, den Weltanschauungsunterricht verpflichtend einzuführen (1939), gegenwärtigem Erkenntnisstand zufolge wieder breiteren Widerspruch bei den Laien hervorgerufen zu haben. Denn hier wurde eine im alltäglichen Leben relevante, mit der überkommenen religiösen Kultur als unvereinbar betrachtete Grenze überschritten. Und diese Kultur erwies sich sowohl gegenüber der säkularen, biologistischen Weltanschauung des Staates als auch gegenüber den neuen Strömungen völkischer Religiosität als immun. Die Grundstimmung der Bevölkerung blieb kirchenfreundlich. Als solche war sie ein politischer Faktor, der dem Nationalsozialismus Grenzen aufwies – ohne ihn grundsätzlich in Frage zu stellen.

-

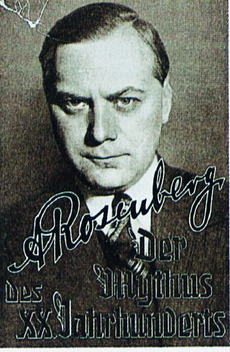

Einband von Alfred Rosenbergs "Mythus des 20. Jahrhunderts"

Landeskirchliche Zentralbibliothek

Nationalsozialismus als Ersatzreligion

Auch der viel und kontrovers diskutierte Mythus des 20. Jahrhunderts Alfred Rosenbergs, seit 24. Januar 1934 Hitlers Beauftragter für die gesamte weltanschauliche Schulung und Überwachung der NSDAP, stieß in der Bevölkerung auf wenig Resonanz. Erst recht gilt dies für die Vorträge und Publikationen weniger herausgehobener Persönlichkeiten, zu denen etwa der aus Stuttgart stammende Reichsschulungsleiter Friedrich Schmidt zu rechnen ist. Schmidt, erstmals 1925 und definitiv seit 1927 Mitglied der NSDAP, von 1933 bis 1937/40 Mitglied des württembergischen Landeskirchentags und seit Mai 1937 Leiter des Hauptschulungsamtes der NSDAP, publizierte 1940 eine Broschüre mit dem Titel „Das Reich als Aufgabe“, die in Hunderttausenden von Exemplaren im gesamten Land verteilt wurde und den Nationalsozialismus als „Ersatzreligion“ zu propagieren suchte. Trotz des immensen Aufwands war der Erfolg gering. Die eingelebte Frömmigkeitskultur des Landes erwies sich als ebenso resistent wie der reflektierte Widerspruch der theologisch Versierten.

2.6: Marginalisiert, aber nicht bedeutungslos: Die Deutschen Christen

Die Kirchenwahlen vom 23. Juli 1933 und die Ernennung des Ebinger Stadtpfarrers Eberhard Krauss zum kommissarischen Landesbischof im September 1934 markieren Höhepunkte des deutschchristlichen Einflusses in der Landeskirche. Die äußeren Erfolge verdecken allerdings die innere Schwäche der Bewegung, insbesondere die internen Richtungsstreitigkeiten. Bereits früh distanzierten sich prominente Vertreter, etwa Wilhelm Presse von der Bewegung.

Der im Oktober 1934 gescheiterte zweite Gleichschaltungsversuch der Landeskirche leitete den definitiven Niedergang der Deutschen Christen in Württemberg ein. Unter dem Einfluss neuer Führungspersönlichkeiten, allen voran dem (3.) Pfarrer an der Stuttgarter Leonhardskirche, Georg Schneider, sowie dem Herausgeber des Deutschen Sonntags, Immanuel Schairer, radikalisierte sich die Bewegung, deren gemäßigte Kräfte nach einer neuerlichen Spaltung der Partei völlig an Bedeutung verloren. Der radikale Flügel trat im Sommer 1937 der Nationalkirchlichen Einung Deutsche Christen bei und betrieb auf dem Boden positiven Christentums und der nationalsozialistischen Weltanschauung (so die Satzung vom Dezember 1936) den Aufbau einer Kirchenbildung jenseits der Amtskirche – mit eigenen Taufen, Konfirmationen und Abendmahlsfeiern. Auf Intervention des württembergischen Kultministers Christian Mergenthaler wurde ihnen ab Oktober 1936 die Stuttgarter Schlosskirche zur alleinigen Nutzung eingeräumt, ein Erfolg von hoher Symbolkraft, handelte es sich doch um das erste nach der Reformation von Herzog Christoph errichtete Gotteshaus in Württemberg. Dem weiteren Niedergang der Ende 1938 ungefähr 28.000 Mitglieder zählenden Bewegung war so freilich nicht zu wehren, zumal sie auch den Rückhalt an der NSDAP verlor. 1939 musste selbst der Deutsche Sonntag einräumen, dass die Deutschen Christen wider ihren Willen eine „rein religiöse Bewegung“ geworden seien, die ihres Auftrags, für Deutschland, für den Führer, für den Nationalsozialismus zu wirken verlustig gegangen sei.

3: Kirche im NS-Staat

Der insgesamt erfolgreichen Widerstand die Eingliederungspolitik der Reichskirche und die Regulierungsbestrebungen durch NS-Administration und Partei ist nicht mit einem Sieg über „die“ NS-Kirchenpolitik gleichzusetzen, soweit von einer solchen im Sinne eines konsistent verfolgten Politikentwurfs überhaupt geredet werden kann. Denn trotz aller Rückschläge gelang es den Machthabern des Dritten Reiches, schleichend und unspektakulär in das protestantische Sozialmilieu Württembergs einzudringen.

3.1: Eine neue Dimension der Kirchenaustritte: die Jahre 1937-1939

-

Konfirmationskärtchen für den späteren Reichsstatthalter für Württemberg Wilhelm Murr (1888-1945). Er hat das Kärtchen später an das Dekanatamt Esslingen zurückgeschickt, wo man es unter der Rubrik "Antikirchliches-Antichristliches" auf die Akten legte

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Dekanatsarchiv Esslingen, Best.-Nr. 1109

Insofern und insoweit „Schwächung“ der beiden Großkirchen als Ziel nationalsozialistischer Kirchenpolitik benannt werden kann, agierten die Machthaber des Dritten Reiches durchaus „erfolgreich“. Das – sicherlich vielschichtige – Problem der Kirchenaustritte ist hierfür ein guter Indikator. 1933, im Jahr der „Machtergreifung“, und 1934, dem ersten Jahr der nationalsozialistischen Diktatur, war die Zahl der Kirchenaustritte signifikant rückläufig. Bei der Interpretation dieses Befundes dürfte in Rechnung zu stellen sein, dass sich die kirchenfreundliche Propaganda der Nationalsozialisten aus den frühen 30er Jahre durchaus positiv auswirkte. In dieser Perspektive betrachtet, waren die Hoffnungen, die zahlreiche kirchliche Funktionsträger mit dem Dritten Reich verbanden, rein statistisch gesehen nicht unbegründet. 1934 ist hingegen primär davon auszugehen, dass die primär innerkirchlichen Auseinandersetzungen, der Bruderkampf im eigenen Haus, alles andere überlagerte. Insofern korreliert der Zenit des „Kirchenkampfes“ in Württemberg zugleich mit einem Tiefstand der zu verzeichnenden Kirchenaustritte.

Die Tendenz sollte sich allerdings noch in der Vorkriegszeit umkehren: In dem Maße, wie sich die Gefährdung der württembergischen Landeskirche relativierte (infolgedessen „Bedrohung“ nur noch begrenzt kommuniziert werden konnte) und sich die Auseinandersetzungen in den regionalen bzw. lokalen Raum verlagerten, nahm die Zahl der Kirchenaustritte wieder zu. Ihren Höhepunkt sollte sie 1938/39 erreichen: 10.364 bzw. 13.721 verließen jetzt die Kirche; 1936 waren es lediglich 2.567 gewesen. Die Zahl der Dekanate, in denen nun mehr als 100 Kirchenaustritte im Jahr zu verzeichnen waren, stieg nunmehr auf 12 (1937) bzw. 18 (1938). Zu ihnen rechneten nun auch eher ländlich geprägte Dekanate wie Aalen, Calw oder Heidenheim. Zur Landeshauptstadt Stuttgart, wo die Zahl der Kirchenaustritte seit Beginn der Weimarer Republik stets die Zahl 500 überschritten hatte, hatten nun zwei weitere Dekanate aufgeschlossen, Cannstatt und Ludwigsburg. Auf Dauer wirkte sich die nationalsozialistische Herrschaft für die Kirchen insofern negativ aus, als ihre soziale Basis in bisher unbekanntem Ausmaß brüchig wurde. Inwiefern dieser alles in allem relative Erosionsprozess mit einer Festigung des Milieukerns korrelierte, wofür einiges spräche, wäre in weiteren Forschungen zu klären. Unbeschadet der statischen Augenfälligkeit war die steigende Zahl der Kirchenaustritte der späten 30er Jahre ein nur relativ bedeutsames Phänomen: Denn das protestantische Milieu blieb in Württemberg, mehr als anderen Landeskirchen, intakt.

3.2: Forciert: Die Entflechtung von Kommune und Kirche

Andere Folgen der nationalsozialistischen Herrschaft dürften in einer mittel- bis langfristigen Deutungsperspektive vermutlich folgenreicher sein. So ist bislang ungeklärt, ob bzw. inwieweit sich die Verflechtung zwischen den Eliten des 1933 gleichgeschalteten Landes Württemberg bzw. der Parteiorganisation der NSDAP in Württemberg und der kirchlichen Funktionselite verändert. Zu vermuten steht, dass der Grad der Verflechtung im Zeitverlauf deutlich rückläufig war und dass Verflechtungen zwischen Staatsämtern/ Parteifunktionen bei den Deutschen Christen deutlich ausgeprägter waren als bei denjenigen kirchlichen Funktionsträgern, die sich ihnen nicht angeschlossen hatten.

Besser informiert sind wir über den kommunalen Raum. Hier hatten, zumal im ländlichen Württemberg, personelle Verflechtungen und informelle Nahverhältnisse den verfassungsrechtlichen Bruch des Jahres 1918 maßgeblich abgefedert. Den weithin guten Beziehungen zwischen Kirche und Rathaus war dies förderlich gewesen. Dies sollte sich unter den Bedingungen der nationalsozialistischen Diktatur grundlegend ändern: Denn vielfach endete die kirchenfreundliche Haltung, die jenseits persönlicher Glaubensüberzeugung stets den Wertehorizont der dörflichen Gemeinschaft mit reflektiert hatte, mit der Machtergreifung des Nationalsozialismus, insbesondere bei der exponierten kommunalen Verwaltungsspitze, den Bürgermeistern: Nun häufig ortsfremd, vermieden sie vielfach aus Überzeugung, Opportunismus oder Loyalität direkte Formen der Zusammenarbeit (etwa im Kirchengemeinderat) und kooperierten, wenn überhaupt, allenfalls informell weiterhin mit dem Geistlichen. Der Bürgermeister von Pfäffingen etwa war – bezeichnenderweise 1934 – „mit Rücksicht auf seine politische Stellung“ aus dem Kirchengemeinderat ausgetreten, „hält sich aber sonst zur Kirche“ (Pfarrbericht 1936). Der Gültsteiner Bürgermeister zog zwar den Pfarrer, anders als seine Vorgänger, „weder zu Ortsfürsorgesachen noch zu sonstigen Angelegenheiten“ zu Rate. „Doch lässt sich persönlich manches besprechen“ (Pfarrbericht 1937). Insgesamt gesehen freilich wurden die Beziehungen zwischen kommunalen und kirchlichen Amtsträgern deutlich schwieriger. Insofern beförderte die nationalsozialistische Diktatur eine Entflechtung zwischen Kirche und Kommune, die auch nach dem Krieg nicht vollständig und nicht dauerhaft rückgängig gemacht werden konnte.

3.3: Unabhängiger: Die Lehrerschaft

Bedingungen der nationalsozialistischen Diktatur machten sich auch in den Beziehungen zwischen Pfarrern und Lehrern nachhaltig bemerkbar. Vor allem im ländlichen protestantischen Milieu hatten bislang Wertesystem und sozialer Erwartungsdruck potentiell stets mögliche Konflikte zwischen Geistlichen und Lehrern weitgehend entschärft. Dies änderte sollte sich im Nationalsozialismus grundlegend ändern, weil er der Lehrerschaft erstmalig die Möglichkeit bot, konform zu staatlichen Verhaltenserwartungen mit Aussicht auf Erfolg in Gegnerschaft zum Pfarrer zu treten. Damit steigerte sich, abhängig von den handelnden Personen, die Konfliktwahrscheinlichkeit: Die Lehrer, die unter den geänderten politischen Rahmenbedingungen dem sozialen Erwartungsdruck der Dorfgemeinschaft entgegenarbeiten zu können glaubten, hielten sich nicht länger an die traditionellen Grenzen des Sagbaren. Aus persönlicher Überzeugung, (vermeintlicher) Loyalität gegenüber dem nationalsozialistischen Staat oder purem Opportunismus versuchten sie stattdessen, ihren dissentierenden religiösen oder weltanschaulichen Ansichten in der dörflichen Gemeinschaft mehr oder weniger offen Raum zu schaffen. Insofern beförderte die NS-Diktatur jene Dissoziationsprozesse zwischen Lehrerschaft und Kirche, deren Anfänge im 19. Jahrhundert liegen.

3.4: Hitlergruß und Hakenkreuz

-

Evangelischer Frauentag 1935 in der mit Hakenkreuzfahnen geschmückten Stuttgarter Liederhalle

Fotograf: Paul Hommel. Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Bildersammlung Nr. 2714

„Auf unseren Hitlergruss bekommen wir bei den Frommen keine Antwort“, vermerkte die Gattin des Schorndorfer Dekans Otto Rieder, einer der wenigen Dekane der Deutschen Christen, in einem Schreiben vom Januar 1935. Zur Begründung merkt sie an, „dass der Gruß „Heil Hitler“, ja an die Stelle unseres treuherzigen „Grüß Gott“ tritt. Und weil nun das ein heiliger Name ist, so glauben die Frommen, der Gruss ein Profanierung, obwohl sie natürlich auch beides sagen könnten“. (19) Dem Hitlergruß konnte mithin gleichsam religiöse Qualität zugesprochen, er konnte deswegen verweigert werden. Und wo er verweigert wurde, konnte dies als Akt von Nichteinverständnis oder Widerständigkeit interpretiert werden. Stadtpfarrer Rudolf Richter etwa, dem eine herausragende Abhandlung über die „Gehorsamspflicht der Christen im nationalsozialistischen Staat“ zu verdanken ist, musste sich 1935 des Vorwurfs erwehren, den Hitlergruß als „Geschrei“ bezeichnet zu haben. Seinem Dekan, Theodor Haug, gelang es zwar die Wogen zu glätten. Gleichwohl musste er sich von Kreisleiter Lechler folgendes vorhalten lassen: „Der Vorfall Richter kam amtlich zu meiner Kenntnis. Da ich die Einstellung von Stadtpf. Richter kenne, hatte ich nicht den geringsten Zweifel daran, daß der Hitlergruß als solcher durch die Bezeichnung „Geschrei“ mit getroffen werden sollte. Aber ich lasse mich gern belehren und werde künftig davon absehen von dieser Angelegenheit zu reden. Dagegen möchte ich Sie hiermit ersuchen, dem Herrn Stadtpfarrer Richter einmal amtlich mitzuteilen, daß die Art, wie er den Hitlergruß bietet bzw. nicht bietet und wie er ihn zurückgibt bzw. nicht zurückgibt immer wieder auffällt und zu Beanstandungen Anlaß gibt“. (20)

Nicht der Hitlergruß, sondern das Hakenkreuz war das Symbol von zivilreligiöser Bedeutung schlechthin. Über die Wandervogelbewegung und die Freikorps nach dem Ende des Kaiserreichs in die Politik gekommen, wurde das Hakenkreuz zum Symbol der nationalsozialistischen Bewegung und durch Erlass des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg vom 3. März 1933 neben der schwarz-weiß-roten Fahne zum Wahrzeichen des „neuen Deutschlands“. Die Deutschen Christen zeigten das Hakenkreuz in Verbindung mit dem lateinischen Kreuz und brachten so auch in der Symbolsprache ihre Verbundenheit und Nähe zum Dritten Reich zum Ausdruck. Für die Bekennende Kirche und die traditionsverbundenen Landeskirchen wurde hingegen das Hakenkreuz je länger, desto eindeutiger zum Gegensymbol des Kreuzes Christi, und dies umso mehr, als Teile von Staat und Partei mit dem Hakenkreuz eine forciert antikirchliche Einstellung verbanden. Bereits 1934, im Zenit des Kirchenkampfes in Württemberg, hatte der katholische Religionspädagoge Anton Stonner die Parole ausgegeben: „Die Zeiten sind vorbei, da man im Hakenkreuz nur das Parteizeichen sah. Es ist heute unser Reichssymbol, für dessen rechte und möglichst tiefe Erfassung durch die Jugend wir alle als deutsche Erzieher eintreten müssen“. Eben dies rief Widerspruch hervor.

3.5: Jugend, Schule und Religionsunterricht

-

Eingliederung einer evangelischen Jungschar in die Hitlerjugend in Reutlingen 1934

Landeskirchliches Archiv, Bildersammlung Nr. 5289

Jugend, Schule und Religionsunterricht benennen in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg auch die zentralen Konfliktzonen zwischen Staat/ Partei und Kirche in Württemberg. Gegen die Preisgabe des evangelischen Jugendwerks hatte Landesbischof Theophil Wurm schärfstens protestiert, ohne freilich die Eingliederung der kirchlichen Jugendverbände in HJ und BdM verhindern zu können. Über die verbleibenden Handlungsspielräume entspann sich in der Folgezeit ein zäher Kleinkrieg, der faktisch die Parteiorganisationen im Vorteil sah. Zum einen erschwerte die flexibler werdende Taktik der Partei, die zukünftig zugunsten lokaler Vorstöße von prestigeträchtigen, auf Resonanz in der Öffentlichkeit zielenden Konfrontationen absah, die Gegenwehr der Geistlichen; zum andern hatten sie der Strategie der NS-Jugendorganisationen, die kirchliche Jugendarbeit durch zeitgleiche Parteiveranstaltungen zu paralysieren, nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen. Das Besetzen der Zeit erwies sich je länger, desto mehr als äußerst effizient; die direkte oder indirekte Androhung, kirchliche Widerständigkeit gewaltsam zu brechen, wurde vollständig überflüssig. Die zur Verfügung stehende Zeit ließ eine über den Katechismusunterricht hinausgehende kirchliche Bindungen bei den Jugendlichen kaum noch zu – mit der Folge, dass die kirchliche Jugendarbeit nur mühsam aufrechterhalten werden konnte.

Neben der kirchlichen Jugendarbeit war die Schule der zweite Bereich, an den sich größere Konflikte ankristallisierten. Hier allerdings wussten sich die Geistlichen, vielfach von den Eltern unterstützt, mit größerem Erfolg zu widersetzen. Der Erlass des württembergischen Kultministeriums vom 28. April 1937 etwa, demzufolge „Stoffe, die dem Sittlichkeitsempfinden der germanischen Rasse widersprechen, im Unterricht nicht zu behandeln sind. Gewisse Teile des Alten Testaments können daher für den Unterricht nicht in Frage kommen, andere werden stark in den Hintergrund treten müssen“, war bestenfalls ein teilweiser Erfolg für die nationalsozialistische Schulpolitik. Denn er beeinträchtigte zwar den kirchlichen Religionsunterricht an den Schulen; dies konnte aber durch die flächendeckende Einführung eines ganzjährigen Zuhörer- und Konfirmandenunterrichts, der bestens angenommen wurde, mehr als kompensiert werden. Und der noch 1939, ebenfalls auf Veranlassung des württembergischen Kultministers Mergenthaler eingeführte Weltanschauungsunterricht war zwar aufschlussreich für die Absichten zumindest in Teilen des württembergischen Staats- und Parteiapparats. Faktisch konnte er angesichts der Welle des Protests, dem Landesbischof Theophil Wurm öffentlich in scharfen Worten Ausdruck verlieh, nur vereinzelt durchgesetzt werden.

3.6: Jenseits kirchlicher Kritik: die Verfolgung politischer Gegner

Binnen kürzester Zeit wurden nach der Machtergreifung Verbände und Parteien zerschlagen bzw. gleichgeschaltet, zeitlich gestaffelt und mit einer unterschiedlichen Dosierung von Zwang und Gewalt. Gegen die Linke, allen voran die Kommunisten, wurde sofort und mit brutaler Gewalt vorgegangen, während gegen bürgerliche Parteien bzw. wirkliche oder vermeintliche Regimegegner wesentlich moderater verfahren wurde. Ernsthafte kirchliche Kritik gegen die nationalsozialistische Gewaltpolitik hat sich nicht oder allenfalls in bescheidenen Ansätzen erhoben.

3.7: Spät im Fokus kirchlicher Kritik: Sterilisation und Krankenmord

-

Schloss Grafeneck, Heim für Behinderte der Samariterstiftung seit 1929. Dort wurden 1940 im Rahmen der Euthanasieaktion über 10.000 Menschen durch Gas ermordet.

Fotografin: Ursula Guttmann. Landeskirchliches Archiv, Bildersammlung, Nr. 4448

Widerspruch gegen die nationalsozialistische Biologiepolitik hat sich erst ausgesprochen spät erhoben – obwohl die durch das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 ermöglichten Sterilisationen bis 1945 ungefähr 350.000 deutsche Staatsbürger betreffen sollten. Besonders betroffen waren die Anstalten der evangelischen Diakonie wie der katholischen Caritas, weil sie bedeutenden Anteil an der psychiatrischen Versorgung hatten. Allein dem evangelische „Gesamtverband der deutschen Heil- und Pflegeanstalten waren Stand 1930 nicht weniger als 230 Anstalten für körperlich und geistig Behinderte mit 21.015 Betten, 32 Heilanstalten für Epileptiker und psychisch Kranke mit 3.670 Betten und 250 Alters- und Siechenheime mit 10.440 Betten angeschlossen. Hinzukamen weitere Krankenhäuser, Erholungs- und Genesungsheime und anderes mehr – ein mehr als beeindruckendes Zeugnis diakonischer Tätigkeit. Zuständig für all diese Häuser, Heime und Anstalten war die Innere Mission, die ihre entscheidende Ausformung bereits im 19. Jahrhundert erfahren hatte. Dies trug insofern dazu bei, kirchliche Vorbehalte gegenüber der staatlich verordneten Politik der Zwangssterilisationen zu relativieren, als die organisatorische Kluft zwischen Innerer Mission und landeskirchlichem Protestantismus bei letzterem ein gewisses Desinteresse zur Folge hatte – man war ja nicht unmittelbar zuständig, und man kämpfte bereits an der „Bekenntnisfront“. Doch auch bei der inneren Mission blieb Protest weitestgehend aus.

Um das Schweigen erklären zu können, dürften andere Faktoren als Zuständigkeitsfragen höher zu veranschlagen sein: die bereits in das Kaiserreich zurückreichende gesellschaftliche Debatte um die Reinhaltung des deutschen Genpools, die scheinbar unabweisliche Plausibilität der vorgetragenen, als wissenschaftlich fundiert ausgegebenen Argumente sowie die Überordnung des „Volkswohls“ über die Unverletzlichkeit des Individuums. Mit Einwilligung der Betroffenen waren Sterilisationen bereits vor Juli 1933 möglich gewesen, und sie wurden auch durchgeführt. Zwangssterilisationen, wie das das Gesetz anordnete, waren infolgedessen nur etwas „relativ“ Neues. Dieses nur relativ Neue evozierte zwar vielfach bei den Verantwortungsträgern der diakonischen Einrichtungen Unbehagen, aber eben nur ausgesprochen selten Protest.

Ändern sollte sich dies erst, als im Februar 1940 die systematische Ermordung psychisch Kranker begann, in der NS-Nomenklatur verharmlosend-beschönigend als Euthanasie bezeichnet. Im Hintergrund der anlaufenden Mordmaschinerie standen vor allem wirtschaftliche Erwägungen – die Entlastung der Gesellschaft von „nutzlosen“ Essern, damit zugleich ein Gesundschrumpfen des psychiatrischen Sektors, dessen Ressourcen (Pflegepersonal, Raum- und Bettenkapazitäten) den heilbaren Fällen vorgebehalten werden sollten. In Württemberg rollten die alsbald landesweit bekannten Grauen Busse, in denen die psychisch Kranken transportiert wurden, nach Grafeneck auf der Münsinger Alb. Nahezu 10.000 Menschen sollten hier ermordet werden, ehe das ehemalige Heim der Samariterstiftung seit Dezember nicht mehr als Tötungsanstalt genutzt wurde.

Von den Verantwortlichen in den betroffenen diakonischen Anstalten dürfte die Aktion T-4 nur in den seltensten Fällen aktiv befürwortet worden sein; Widerspruch haben sie aber auch nicht erhoben, geschweige denn Widerstand geleistet. Begründet lag dies nur zum Teil in der Verfahrensunsicherheit, mit welchen Mitteln dem staatlich angeordneten Krankenmord mit Aussicht auf Erfolg Einhalt geboten werden könne; ausschlaggebend war – wie dies etwa für die Samariterstiftung jüngst nachgewiesen wurde – eher das Bestreben, sich den staatlichen Anordnungen nicht zu widersetzen und die eigenen Anstalten so wenig als möglich zu gefährden.

Ein „Fundamentalprotest“, wie ihn der katholische Bischof von Münster, Clemens August Graf von Galen in seiner reichsweit Aufsehen erregenden Predigt vom 3. August 1941 in der Lamberti-Kirche erhob, blieb mithin seitens der diakonischen Anstalten aus. Und auch die evangelischen Bischöfe schwiegen – mit einer Ausnahme, dem württembergischen Landesbischof Theophil Wurm. Wenn er sich als einziger Bischof vor die Opfer und damit auch vor die betroffenen Anstalten der Inneren Mission stellte, dann dürften hier auch biografische Prägungen zum Tragen gekommen sein, seine Tätigkeit in der Evangelischen Gesellschaft (von 1899 bis 1913). Theophil Wurm stand aufgrund seines Lebensweges der Diakone näher als andere Verantwortungsträger in den Landeskirchen. Er vermochte in seiner Person die Kluft Graben zwischen Innerer Mission und landeskirchlich organisiertem Protestantismus zu überbrücken. Anders als der „Löwe von Münster“ wählte er allerdings nicht den öffentlichen Protest, sondern die nichtöffentliche Stellungnahme. An Schärfe und Eindeutigkeit ließen es freilich auch seine beiden Schreiben an das Reichsinnenministerium vom 18. Juli und 5. September 1940 nicht fehlen.

3.8: Vernichtung der Juden

-

Die alte Synagoge in Stuttgart, die am 9. November 1938 in Brand gesetzt wurde.

Künstler: Robert Geissler (1819-1893)

„1933 konnten sich die meisten evangelischen Christen noch nicht vorstellen, daß die „Judenfrage“ zum Kernbestand der nationalsozialistischen Politik zählen würde“ – so das Urteil des Leipziger Kirchenhistorikers Kurt Nowak. (21) Weder der Radauantisemitismus in den deutschen Großstädten im März noch der Boykott jüdischer Geschäfte vom 1. April oder das „Gesetz zur Wiederherstellung des nationalen Berufsbeamtentums“ vom 7. April 1933 mit seinem Arierparagraphen evozierte bei der Mehrheit der kirchlichen Verantwortungsträger Protest, ebenso wenig wie die Nürnberger Rassegesetze bzw. die zugehörigen Verordnungen.

Nicht wegen der Judenpolitik des NS-Staates als solcher, sondern wegen der Forderung der Deutschen Christen, „jüdischstämmige Pastoren“ aus ihren Ämtern zu entfernen, regte sich lautstarker Widerspruch – zuerst des Pfarrernotbundes, dann der Bekennenden Kirche. Ihre Solidarität galt aber nahezu ausschließlich den eigenen Glaubensgenossen. Das Schicksal der Juden blieb unkommentiert. Zu den wenigen rühmlichen Ausnahmen zählt die Denkschrift gegen die Judenverfolgung, die, wie wir zwischenzeitlich wissen, im Sommer 1935 von der damals als Studienrätin an der traditionsreichen Berliner Luisenschule tätigen Historikerin und Theologin Elisabeth Schmitz verfasst wurde. Ihr mutiges Wort hat in Württemberg kein Äquivalent, und auch ihr tätiges Eintreten für die Verfolgten fand kaum Nachahmer. Zu den wenigen Ausnahmen gehört der Oberlenninger Pfarrer Julius von Jan, der die Ausschreitungen der Reichspogromnacht in einer aufrüttelnden Bußpredigt thematisierte und dafür misshandelt, lange Zeit verhaftet und schließlich des Landes verwiesen wurde.

Erst als die auf der Wannsee-Konferenz (20. Januar 1942) vorangetriebene systematische Ermordung der deutschen und europäischen Juden in den Vernichtungslagern grausame Realität wurde, erhob Wurm seine Stimme zugunsten der Verfolgten. Auch diesmal wählte er die Strategie des nichtöffentlichen Protestes. In einem Schreiben an sämtliche Mitglieder der Reichsregierung vom 16. Juli 1943 nahm er sich besonders der nunmehr auch bedrohten privilegierten Nichtarier an. In einem zweiten Schreiben vom 20. Dezember, das an Reichsminister Dr. Lammers adressiert und zur Vorlage bei Hitler vorgesehen war, trat Wurm für die Mischlinge ersten Grades ein, denen nunmehr auch die Ermordung drohte. Die Antwort, der Wurm am 3. März 1944 schließlich zu Teil wurde, war eindeutig: „Aus dem Feldquartier. Einschreiben! Eigenhändig! Der Chef der Reichskanzlei an Herrn Landesbischof Wurm in Stuttgart“. „Von einer Beantwortung dieses Schreibens bitte ich abzusehen“. Die nationalsozialistische Machtelite verweigerte aber nicht nur die Kommunikation; sie ließ dem württembergischen Landesbischof eine „letzte Verwarnung“ zukommen, von seiner Kritik am nationalsozialistischen Regime oder einzelner seiner Maßnahmen Abstand zu nehmen. Damit sollte es ihr gelingen, den württembergischen Landesbischof „mundtot“ zu machten. Mehr als ein an den württembergischen Reichsstatthalter Murr gerichtetes Schreiben, in dem er sich für mehrere ihm persönlich bekannte nichtarische Ehegatten in gemischten Ehen verwandte, wagte Theophil Wurm nicht mehr auf den Weg zu bringen.

4: Das evangelische Württemberg und die Frage nach dem kirchlichen Widerstand im Dritten Reich