Der deutsche Südwesten um 1500: Politik – Gesellschaft – Kirche und Frömmigkeit

-

Inhaltsverzeichnis

- 1: Zentrale Strukturelemente der politischen Ordnung

- 1.1: Das Reich: Das Heilige Römische Reich deutscher Nation

- 1.2: Wer regiert das Reich?

- 1.3: Welche Institutionen trugen das Reich?

- 1.4: Strukturelle Defizite und Herausforderungen

- 2: Zentrale Strukturelemente der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ordnung - Humanismus

- 2.1: Gesellschaft

- 2.2: Wirtschaft

- 2.3: Stadt, Humanismus und beginnende Medienrevolution

- 3: Kirche, Frömmigkeit und Theologie

- 3.1: Die Kirche

- 3.2: Spätmittelalterliche Frömmigkeit: Forschung, Gottesdienst und Kirchenbau

- 3.3: Veräußerlichung von Frömmigkeit: Stiftungswesen, Heiligenvereehrung ...

- 3.4: Verinnerlichung von Frömmigkeit: Devotia moderna, Prädikaturen ...

- 3.5: Die akademische Theologie des 15. Jahrhunderts

- 3.6: Krise der Kirche am Ausgang des Mittelalters?

- Anhang

1: Zentrale Strukturelemente der politischen Ordnung

1.1: Das Reich: Das Heilige Römische Reich deutscher Nation

Seit dem späten 15. Jahrhundert wird das vom deutschen Kaiser und römischen König regierte Reich als „Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation“ tituliert.

Heiligkeit wurde diesem Reich deswegen zugeschrieben, weil es in einer geschichtstheologischen Perspektive gedeutet wurde. Die Zeitgenossen verstanden das Reich dank der Theorie der Translatio Imperii, der Übertragung imperialer Gewalt, als Fortsetzung des römischen Reiches. Dieses seinerseits galt als letztes der Vier Reiche, die der Prophet Daniel in seinem Traum geschaut hatte (Dan. 2 und 7) und bei dessen Untergang die Wiederkehr des Erlösers verheißen war. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation wahrte somit als gedachte Ordnung die Kontinuität mit dem römischen Reich, jenseits aller Brüche, die seit dem realpolitischen Untergang des römischen Kaisertums im 5. Jahrhundert zu verzeichnen waren.

Beides, die Sakralität des Reiches und die damit unlösbar verknüpfte Fortführung des römischen Reiches, begründete die Superiorität dieses Reiches über alle anderen Mächte der lateinischen Christenheit (nicht über die griechisch-orthodoxe Christenheit, an deren Spitze bis zur Eroberung Konstantinopels – des heutigen Istanbuls – durch die Türken im Jahre 1453 der byzantinische Kaiser gestanden hatte). Allerdings kam dieser Superioritätsanspruch im ausgehenden Mittelalter mit der politischen Wirklichkeit Westeuropas definitiv nicht mehr überein. Dem trug die Formel deutscher Nation Rechnung: Dieser Zusatz war Verengung und Vereindeutigung zugleich. Er trug, unbeschadet des weiterhin aufrecht erhaltenen universalen Geltungsanspruch des Kaisers, dem Umstand Rechnung, dass dieses Reich im deutschen Reich verankert war, mithin Teil eines größeren Ganzen.

1.2: Wer regiert das Reich?

-

Karl V Kaiserkrönung in Bologna. Gemälde von Juan de la Corte, 1660, Museo de Santa Cruz, Toledo

Deutscher König und römischer Kaiser

Dieses römische Reich deutscher Nation wurde von einem gewählten deutschen König regiert, der nach seiner Krönung durch den Papst zugleich den Titel eines römischen Kaisers trug. Die letzte Kaiserkrönung in dieser Form fand 1530 in Bologna statt, als Karl V. aus dem Hause Österreich am 24. Februar die Kaiserkrone aus der Hand des Papstes empfing.

Der nunmehrige Kaiser aus der damals bedeutendsten Dynastie des westlichen Abendlandes, der Habsburger, war der mächtigste Herrscher der damaligen Christenheit. Seine Herrschaftstitulatur lautet wie folgt: Wir, Karl der Fünfte, von Gottes Gnaden erwählter Römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reiches, in Germanien, zu Kastilien, Aragon, León, beider Sizilien, Jerusalem, Ungarn, Dalmatien, Kroatien, Navarra, Granada, Toledo, Valencia, Galizien, Mallorca, Sevilla, Sardinien, Córdoba, Korsika, Murcia, Jaén, Algerien, Algeciras, Gibraltar, der Kanarischen und Indianischen Inseln und des Festlandes, des Ozeanischen Meers &c. König, Erzherzog zu Österreich, Herzog zu Burgund, zu Lothringen, zu Brabant, zu Steyr, zu Kärnten, zu Krain, zu Limburg, zu Luxemburg, zu Geldern, zu Kalabrien, zu Athen, zu Neopatria und zu Württemberg &c. Graf zu Habsburg, zu Flandern, zu Tirol, zu Görz, zu Barcelona, zu Artois und zu Burgund &c. Pfalzgraf zu Hennegau, zu Holland, zu Seeland, zu Pfirt, zu Kyburg, zu Namur, zu Roussillon, zu Cerdagne und zu Zutphen &c. Landgraf im Elsass, Markgraf zu Burgau, zu Oristan, zu Goziani und des Heiligen Römischen Reiches, Fürst zu Schwaben, zu Katalonien, zu Asturien &c. Herr zu Friesland und der Windischen Mark, zu Pordenone, zu Biscaya, zu Monia, zu Salins, zu Tripolis und zu Mecheln &c – ein Reich, in dem die Sonne nicht unterging, zugleich aber ein Reich, das ob seiner gewaltigen Dimensionen kaum zu regieren war. Die Teilung dieses Reiches bereits vor der Abdankung Karls V. im Jahre 1558 zwischen seinem Sohn Philipp und seinem Bruder Ferdinand, welche die spanisch-niederländischen bzw. deutschen Besitzungen des Hauses zugesprochen bekamen, wie auch die mehrfachen Teilungen der deutschen Linie des Hauses seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts waren zwar vorrangig dynastischem Denken geschuldet. Sie trugen aber auch dem Umstand Rechnung, wie unter den Bedingungen der frühen Neuzeit die Herrschaft über nun deutlich verkleinerte Räume bestmöglich gewährleistet werden könne.

Trotz all seiner Machtfülle war der Kaiser kein absoluter Herrscher, dessen alleiniger Wille zählte. An der Herrschaft waren stets auch andere beteiligt. Im Heilige Römische Reich deutscher Nation waren dies vor allem die Kurfürsten, Fürsten und, wenngleich weniger bedeutsam, ein Teil der Städte, die sog. Reichsstädte.

Kurfürsten

Die sieben Kurfürsten unterteilten sich in zwei Gruppen: Geistliche Kurfürsten – und zugleich geistliche Würdenträger – waren die Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier; der Kurpfalz, Kursachsen und Kurbrandenburg entstammten die weltlichen Kurfürsten, demzufolge auch Luthers Landesherren, Friedrich d. Weise, Johann und Johann Friedrich I. Die siebte, die bömische Kur, ruhte seit 1526, weil die Habsburger als römische Könige zugleich die Landesherren von Böhmen waren.

Die Kurfürsten waren zwar gleichen Ranges, aber unterschiedlicher Machtfülle. Gemeinsam war ihnen der Bezug zum Reich, so dass – wenngleich übertreibend – gesagt werden kann, dass Kaiser und Kurfürsten im Gegen- und Miteinander bis ins frühe 17. Jahrhundert hinein maßgeblichen Anteil am politischen Geschick des Reiches hatten. Die Rede von den Kurfürsten als „Säulen des Reiches“ trug dem sprachlich Rechnung.

-

Mächtespiel 1515: Die Mächtigen des Reiches pokern um Mailand. Unter den Zuschauern findet sich unter (H) Herzog Ulrich von Württemberg. Unbekannter Meister, um 1515.

Fürsten

Vorsichtigen Schätzungen zufolge sind um 1375/1400 ungefähr achtzig „reichsfürstliche Kräfte“ (Moraw) anzunehmen, wobei die geistlichen Fürsten weltliche Macht (und demzufolge einen weltlichen Herrschaftsbereich) und geistliches Amt (und demzufolge einen kirchlichen Zuständigkeitsbereich, die Diözese) in einer Hand vereinigten. Zahlenmäßig übertrafen sie ihre weltlichen Standesgenossen bei weitem. Ebenso deutlich waren sie ihnen an realer Macht unterlegen.

Der politische Handlungsraum „des“ spätmittelalterlichen Fürsten war vorrangig ist die eigene Landesherrschaft. Ihr galten die mehr oder minder stringent verfolgten Bestrebungen, mit unterschiedlichen Rechts-, Gesellschafts- und Gewaltformen die zumal dem Hochadel vorgegebene Befähigung zur Herrschaft zu steigern und zu verstetigen. Als idealtypisches Endziel erfolgreicher Landesherrschaft kann nach innen „die Angleichung der Einwohner in Gestalt eines Untertanenverbandes und das Streben nach einem Gewaltmonopol gegenüber diesem Verband“ (1) aufgefasst werden, Zielsetzungen mithin, die gemeinhin erst spät in der Neuzeit erreicht wurden. Nach außen, im Gegenüber der Nachbarn, manifestiert sich erfolgreich-aggressive Landesherrschaft im Streben nach regionaler Hegemonie.

Die raison d´ etre fürstlicher Herrschaft im spätmittelalterlichen Reich mündete daher in einen Ausleseprozess, der Mächtige und minder Mächtige schied und die politische Landkarte des spätmittelalterlichen Reichs drastisch vereinfachte: Im Vollsinn des Wortes handlungsfähig waren nur sehr wenige Fürsten, die sukzessive in die Rolle regionaler „Systemführer“ (Moraw) hineinwuchsen. Die große Mehrzahl – zumal der geistlichen Fürsten – befand sich in einem mehr oder minder verfestigten Abhängigkeitsverhältnis von diesen wirklich Großen. Deren Bezug zum Reich war, gleichsam als Kontrapunkt ihrer Konzentration auf die Verdichtung ihrer Herrschaft im Nahraum und ihres Denkens in (potentiell raumübergreifenden) dynastischen Kategorien, erheblich reduziert. Für die Kohärenz des spätmittelalterlichen Reichsverbandes „leisteten“ die Fürsten infolgedessen bis weit in das 15. Jahrhundert hinein wenig, im Unterschied zu den Kurfürsten. Und erst im Verlauf des frühen 17. Jahrhunderts sollte es den Fürsten gelingen, die Vormacht der Kurfürsten definitiv zu brechen.

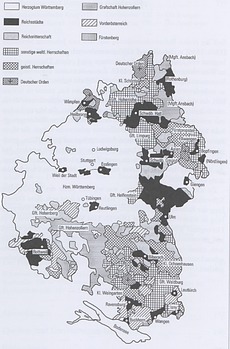

Die Grafen und Herzöge von Württemberg

Zu diesen Fürsten zählten auch die Grafen bzw. (seit 1495) die Herzöge von Württemberg. Sie zählten zu den „Aufsteigern“ des 15. Jahrhunderts und geboten nach mehrfachen innerdynastischen Konflikten und Verwerfungen um 1500 über ein einigermaßen konsolidiertes und befriedetes Land. Wie der Kaiser über das Reich, so waren auch die Grafen und Herzöge von Württemberg in ihrer Herrschaft auf den Konsens der Mächtigen des Landes verwiesen, die in sog. Landständen organisiert waren. Spezifisch für Württemberg war, dass sich der regionale Adel den Herrschern aus dem Hause Württemberg weitgehend entziehen konnte. Im Verlauf des 16. Jahrhunderts bildete er einen Teil der Reichsritterschaft, für die der direkte Bezug zum Oberhaupt des Reiches konstitutiv war. Die Stände des Landes setzten sich daher aus zwei Gruppierungen zusammen: den Prälaten, d.h. den Vorständen der großen Klöster im Lande; und den Amtsstädten, an deren Spitze die zunehmend aus der bürgerlichen Machtelite des Landes, die sogenannten Ehrbarkeit, stammenden Obervögte standen.

1503 wurde der damals elf Jahre alte Herzog Ulrich von Kaiser Maximilian vorzeitig für mündig erklärt. Er übernahm nun diie Regierungsgeschäfte in Württemberg. 1504/05 gehörte er als Parteigänger des Kaisers zu den großen Gewinnern des Landshuter Erbfolgekrieges, der seine Lande erheblich vergrößern sollte, und 1511 feierte er seine vom Kaiser vermittelte Hochzeit mit Sabine von Bayern, eine Eheschließung, die den Aufstieg des Hauses zu krönen schien – der Grafensohn heiratete die Kaiserenkelin. Die Jahre 1513/14 führten Ulrich dann aber die Schwäche seiner Herrschaft plastisch vor Augen: Den Aufstand des Armen Konrads, hervorgerufen durch die finanziellen Belastungen des gemeinen Mannes, konnte er nur mit Hilfe der Ehrbarkeit und kaiserlich-fürstlicher Vermittlung beilegen. Der Tübinger Vertrag vom Juli 1514 war daher eine Niederlage des Herzogs, weil dieses Rechtsdokument die ohne starke Stellung der Landstände weiter befestigte. Für die Politik Herzog Ulrichs hatte die Herrschaftskrise weitreichende Folgen: Jetzt verfolgte er seine Bemühungen, die Position von Land und Haus Württemberg zu konsolidieren und zu befestigen, mit anderen Mitteln und einer Stoßrichtung, die sich gegen die Ehrbarkeit, den Adel sowie die Reichsstädte richtete. Mit den benachbarten Wittelsbachern überwarf er sich ob seiner unglücklichen Ehe, mit Kaiser Maximilian wegen der übermächtigen Position der Habsburger im Südwesten des Alten Reiches. Als er den Tod des Habsburgers 1519 nutzte, um die Reichsstadt Reutlingen württembergischer Botmäßigkeit zu unterwerfen, hatte er den Bogen überspannt. Benachbarte Fürsten und Städte, im Schwäbischen Bund zusammengeschlossen, unterwarfen das Land und nötigten seinen Herrscher zur Flucht. 1520 wurde Württemberg an die Habsburger verkauft, um vom jüngeren Bruder Kaiser Karls V., Erzherzog/ König Ferdinand, bis 1534 regiert zu werden. Ulrich selbst lebte im Exil – anfangs bei seinem Halbbruder Georg, dem die Herrschaft über Mömpelgard übertragen worden war, seit 1526 am Hof Landgraf Philipps von Hessen. Der neuen Lehre hatte er sich bereits zuvor zugewandt.

1.3: Welche Institutionen trugen das Reich?

Als die entscheidende Kommunikations- und Handlungsplattform, um über die Geschicke des Reiches zu beraten und zu befinden, hatte sich nach langem Ringen am Ende des Mittelalters der Reichstag etabliert. Er wurde vom König/ Kaiser einberufen, der ihm auch die zu behandelnden Beratungsgegenstände (die sog. Proposition) vorlegte. Diese wurde in den sog. Kurien der Kurfürsten, Fürsten und Städte getrennt beraten und erst nach erfolgter Verständigung zwischen den Kurien dem Reichsoberhaupt kommuniziert; in den daran anschließenden, oft langwierigen Verhandlungen zwischen Reichsoberhaupt und Ständen erfolgte dann die definitive Beschlussfassung. Diese wurde in Form der 1497 eingeführten Reichsabschiede vom Reichsoberhaupt, dessen Zustimmung zwingend erforderlich war, verkündet.

Zwar existierten jenseits des Reichstages weitere Einrichtungen des Reiches, vorläufig aber nur in rudimentärer und wenig effektiver Form. Dies gilt insbesondere für das Reichskammergericht, dem in Konkurrenz zur Reichshofrat die höchste Rechtssprechung im alten Reich oblag; ebenso gilt es für die Reichskreise, Exekutivorgane zur Durchsetzung des Friedens im Reich und der Beschlüsse des Reichskammergerichts. Faktisch kam ihnen allerdings erst seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts vermehrt realpolitische Bedeutung zu.

1.4: Strukturelle Defizite und Herausforderungen

Das Heilige Römische Reich deutscher Nation sah sich um 1500 mit mehreren „Herausforderungen“ konfrontiert. Die wichtigsten waren:

-

Die Bedrohung von außen: An nahezu allen Grenzen des Reiches wurden militärische Auseinandersetzungen mit mehr oder minder großer Intensität ausgetragen – mit den Türken, deren Vorwärtsdrang auch nach der Eroberung Konstantinopels 1453 andauerte, sowie mit dynastischen Konkurrenten und politischen Rivalen (vornehmlich in Italien, im Grenzraum zu Frankreich und im böhmisch-ungarischen Bereich);

-

die finanzielle Schwäche des Reiches sowie das Fehlen eines stehenden Heeres;

-

die Abhängigkeit des Kaisers auf Konsensfindung mit den wirklich Mächtigen dieses Reiches, wobei die Interessen vielfach weit auseinanderlagen und (auch) deswegen oft mit kriegerischen Mitteln ausgetragen wurden.

2: Zentrale Strukturelemente der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ordnung - Humanismus

2.1: Gesellschaft

Die Gesellschaft der frühen Neuzeit wird als ständische Gesellschaft bezeichnet.Dieser wissenschaftliche Ordnungsbegriff rekurriert seinerseits auf das Selbstverständnis der Zeit. Die so „konstruierte“ ständische Gesellschaft wurde gedacht:

-

als Spiegelbild der von Gott geschaffenen Schöpfungsordnung, die ein für allemal feststeht, und daher statisch;

-

als eine auf sozialer Ungleichheit beruhende Ordnung, die durch Geburt zustande kommt und in zahllosen Privilegien bestätigt wird. Die Gesellschaft war daher strikt hierarchisch, aber nicht aufgrund ökonomischer Unterschiede, sondern als Ausfluss rechtlicher, sozialer und kultureller Gegebenheiten;

-

als sinnstiftendes und den gesellschaftlichen Zusammenhalt gewährleistendes Regulativ fungierte der Gedanke, dass ein jeder an seinem Platz spezifische Funktionen zu erfüllen habe und dass die drei so geschiedenen Stände – der Lehrstand (Klerus), der Wehrstand (Adel) und der Nährstand (die städtische und ländliche Bevölkerung) – zum Wohle des Ganzen auf einander verwiesen seien.

-

Das Bild der Gesellschaft war infolgedessen vom Ideal der Harmonie geprägt. Konflikte, - gängig in der Realität, wurden infolgedessen nicht als integrale Bestandteile gesellschaftlichen Zusammenlebens verstanden, sondern wurden als störende und möglichst rasch zu beseitigende Normabweichungen gedeutet. Spätfolgen dieses Denkansatzes reichen bis in das 20. Jahrhundert, z.B. wenn in der Weimarer Republik die für eine parlamentarischen Demokratie konstitutive Form der politische Meinungsbildung als „Parteiengezänk“ diskreditiert wurde.

2.2: Wirtschaft

Das Heilige Römische Reich deutscher Nation war ein dominant agrarisches Land. Dabei gilt es in Erinnerung zu behalten, dass Stadt und Land keine völlig getrennten Lebenswelten darstellten – im Gegenteil. So sehr sich die Tätigkeitsmerkmale von Bauern und städtischen Bürgern auch unterscheiden konnten, so dicht gehörten Stadt und Land um 1500 zusammen. Keine Stadt war so groß, dass sie dem Land völlig fern gerückt wäre, viele aber waren so klein, dass sie von den Dörfern nicht zu unterscheiden waren. Die meisten waren sog. Ackerbürgerstädte, d.h. ein großer Teil der Bevölkerung war in der Landwirtschaft tätig. Und selbst große Kommunen wie Straßburg, wo der Handel eine bedeutende Rolle spielte, wies einen hohen Anteil von Gärtnern auf, also Menschen, die einer agrarischen Tätigkeit nachgingen. Die Zahl der großen Städte im Reich war im Übrigen überschaubar: zu denken wäre in erster Linie an Köln, Augsburg oder Nürnberg.

2.3: Stadt, Humanismus und beginnende Medienrevolution

Vor allem die großen Städte waren auch der Nähr- und Wurzelboden einer der bedeutensten geistesgeschichtlichen Strömungen des späten Mittelalters, des Humanismus. So bedeutend der ursprünglich in Italien beheimatete Humanismus ohne jede Frage war und so sehr er zu den elementaren Voraussetzungen der Reformation zu rechnen ist, so nachdrücklich gilt es darauf aufmerksam zu machen, dass der Humanismus ein Elitenphänomen darstellt. Sozial war er ihm Bürgertum großer Städte verortet, aber auch im gebildeten Klerus stieß er auf einen durchaus fruchtbaren Resonanzboden. Zu seinen wichtigsten Leistungen zählt:

-

Der Humanismus griff – auch nördlich der Alpen – die geistigen Impulse der italienischen Renaissance auf. Dazu gehörte insbesondere eine neue Entdeckung und eine neue Bewertung der klassischen Antike, die Pflege der lateinischen Sprache und die Erschließung alter, verloren geglaubter Wissensbestände;

-

spezifische für den nordeuropäischen Humanismus waren die Wiederentdeckung der eigenen Vergangenheit und die Ausformung einer nationalen Identität lokalisiert werden. Als Beispiel sei auf die Germania des Tacitus verwiesen, die im Mittelalter nur in einer einzigen Handschrift überlebt hatte und nun durch den Humanisten Jakob Wimpfeling eine neue Würdigung erfuhr;

-

der Humanismus bereicherte nachhaltig den noch jungen Buchmarkt, vor allem durch eine Vielzahl von Editionen oder Neuausgaben verloren geglaubter Bücher;

-

Und: er orientierte sich an der alten Christenheit sowie deren Frömmigkeit und beförderte dergestalt Kritik an der vorbefindlichen Institution Kirche.

3: Kirche, Frömmigkeit und Theologie

3.1: Die Kirche

-

Karikatur eines Mönchs. Holzschnitt von Hans Sebald Beham, 1521

Spätmittelalterliches Papsttum

Im späten Mittelalter durchlebte das Papsttum eine der düstersten Epochen seiner Geschichte. Papst Nikolaus V. (1447-1455) war eine Ausnahme auf dem Stuhle Petri, wenn er sein Amt nicht zur Sicherung und Steigerung familiärer Macht nutzte, sondern auch um dem in Misskredit geratenen Papsttum neue Reputation zu verschaffen. Mit der Zeit seines Pontifikats verbindet sich der Abschluss des Wiener Konkordats (1448), die innere Konsolidierung Italiens (Friede von Lodi 1454/55) sowie die Pazifizierung Roms durch eine Politik des Ausgleichs zwischen den rivalisierenden Clans. Auf ihn geht auch der Gedanke zurück, das Papsttum als Macht sui generis, als geistliche Macht, mit den Mitteln der Architektur der irdischen Stadt einzuschreiben, die Stadt mithin „als Ganze zum Spiegel eines Amtes, eines Wahrheitsanspruchs, einer Welt- und Lebensordnung umzuformen“. (2)

An diesem Plan Nikolaus V. haben auch seine Nachfolger auf dem Stuhle Petri festgehalten; ansonsten aber setzten sie durchweg andere Prioritäten. Die Päpste jener Zeit – Calixt III. (Borgia), Pius II. (Piccolomini), Paul II. (Barbi), Sixtus IV. (della Rovere), Innozenz VIII. (Cibo), Alexander VI. (Borgia), Pius III. (Piccolomini), Julius II. (della Rovere) und Leo X. (Medici) – entstammten durchweg dem italienischen Hochadel und waren „Muster weltlich-dynastischer Herrschaftsauffassung“. (3)

Der deutsche Episkopat

Cum grano salis wird derselbe Vorwurf auch gegenüber dem deutschen Episkopat erhoben. „Die Bischöfe waren in erster Linie Fürsten, dachten wie Fürsten und lebten wie ihre weltlichen Standesgenossen. Theologisch ungebildet, hatten sie an ihren geistlichen Aufgaben nur wenig oder überhaupt kein Interesse“ – so ein Votum aus der älteren Literatur. (4) Erstaunlich sei dies im übrigen nicht, denn:

-

der Episkopat rekrutierte sich bis auf verschwindend geringe Ausnahmen aus dem Adel

-

die deutschen Bischöfe waren zugleich auch Reichsfürsten (ottonisch-salisches Reichskirchensystem), d.h. sie vereinigten kirchliches Amt und weltliche Herrschaft in einer Hand.

Insofern seien also kirchliche Missstände ebenso „systembedingt“ wie das Reformversagen des Episkopats, das sowohl Zeitgenossen wie auch Forschung der kirchlichen Elite der Reichskirche bescheinigen.

In dieser Pauschalität wird sich grundsätzlich berechtigte Kritik am deutschen Episkopat allerdings nicht halten lassen. Dagegen sprechen vor allem die zahlreichen Diözesansynoden, die im späten Mittelalter vielfach bezeugt sind, sowie die Tatsache, dass zahlreiche Bischöfe sehr wohl kirchenreformerisch tätig wurden. Der Fokus ihrer Aktivitäten lag allerdings zumeist im Bereich der Klöster (vielfach der Frauenklöster) und ging in aller Regel mit Bestrebungen einher, den Einfluss der geistlichen Fürsten zu mehren. Zudem waren ihre Handlungsmöglichkeiten vielfach beschränkt, vor allem, weil das sich verfestigende Kirchenregiment der weltlichen Herrscher dem reformerischen Handeln der Bischöfe enge Grenzen setzte. Ohne die Einwilligung der mächtigen Landesherren waren sie gleichsam handlungsunfähig. Infolgedessen verengte sich der Raum, in dem die Bischöfe handelnd auftreten konnten, zusehens auf ihren Herrschaftsbereich als Landesfürsten, das Hochstift.

Der Klerus (Welt- und Ordensgeistliche)

Die Welt der Bischöfe, wie auch die der Körperschaften, die die Bischöfe wählten, also die Domkapitel, war eine Adelswelt. Ihre Welt wa vor allem in sozialer Hinsicht geschieden von der Welt aller anderen Geistlichen, die den übrigen Gruppen der Bevölkerung entstammten. Ein sozialer Aufstieg in die höchsten Ränge der kirchlichen Hierarchie war grundsätzlich möglich, de facto allerdings eher selten.

Dieser niedere Klerus lässt sich wie folgt charakterisieren:

-

er unterlag qua Kirchenrecht der Ehelosigkeit, musste sich also stets neu rekrutieren;

-

um als Kleriker aufgenommen werden zu können, waren eheliche Geburt, Gesundheit sowie ein einwandfreier Lebenswandel erforderlich. Ohne diese Voraussetzungen war eine Weihe zum Kleriker nicht möglich;

-

zum Wissen eines Klerikers (das abgesehen von den Orden via Schulbildung bzw. „Lehrzeit“ bei einem Priester erworben und durch eine Prüfung nachgewiesen wurde) gehörten Lesen und Schreiben, Lateinkenntnisse (wegen der Messe) und liturgische Kenntnisse (Gesang) sowie ein Grundwissen über die Glaubensinhalte;

-

Universitätsabsolventen waren unter dem Niederklerus ausgesprochen selten. In den Diözesen Chur und Straßburg etwa ist für das späte Mittelalter nur ein Doktor der Theologie nachgewiesen. Ein Universitätsgrad berechtigte den Zugang zu den besseren Pfründen;

-

die Kleriker waren zum Tragen des geistlichen Kleides und zu standesgemäßem Lebenswandel verpflichtet, Inhaber der höheren Weihen zudem zum Breviergebet und zum Zölibat;

-

zu den wichtigsten Privilegien aller Kleriker gehörten der besondere Gerichtsstand (privilegium fori) und die Freiheit von ungeistlichen Tätigkeiten (Kriegsdienst) sowie weltlichen Steuern (privilegium immunitatis)

Dieser niedere Klerus war alles andere als homogen: Es gab Inhaber gut dotierter Pfründen, die vielfach gar nicht vor Ort residierten und die geistlichen Amtspflichten ausübten, sondern den Ertrag in Abwesenheit bezogen und die Amtspflichten von einem schlecht besoldeten Vertreter wahrnehmen ließen. Und es gab – auch infolge der zahlreichen Mess- und Altarstiftungen – Geistliche, die an der Grenze des Existenzminimums existierten, ein regelrechtes klerikales Proletariat. Die vielfach bezeugte Wahrnehmung und Ausübung des Geistlichen Amtes als einer „bloßen Einnahmequelle“ war also nicht nur eine Frage der Mentalität, sondern eben sosehr Ausfluss ökonomischer Zwänge.

Dem Weltklerus standen die Angehörigen der Orden gegenüber, die Mönche und Nonnen. Ihnen allen war gemeinsam, dass sie sich durch Gelübde zu einem Leben in Armut, Keuschheit und Gehorsam nach bestimmten Regeln in besonderen Häusern verpflichtet hatten. Das spirituelle und theologischen Spektrum der monastischen Gemeinschaftsformen war ausgesprochen breit, nicht nur aufgrund der Vielfalt der Orden, sondern auch, weil sich innerhalb der Ordensgemeinschaft vielfach unterschiedliche Richtungen ausformten. Insbesondere die Mendikantenorden kannten mit Observanten und Konventualen eine strenge und eine minder strikte Richtung. Was sie schied, war die unterschiedlich ausgeprägte Bereitschaft, Reformen gerade auch im eigenen Lebens- und Wirkungsbereich zuzulassen – eine sensible Thematik, die auch innerhalb des Ordensgefüges vielfach zu Spannungen führte.

Die Orden beschränkten sich also keineswegs nur darauf, ihr traditionelles monastisches Leben zu kultivieren; sie öffneten sich vielmehr für jenen Ruf nach innerkirchlichen Reformen, der im ausgehenden Mittelalter dringlicher wurde und auch vor den Klostermauern nicht haltmachte. Dies gilt auch für die in Grafschaft bzw. Herzogtum Württemberg mit großen Niederlassungen vertretenen Orden, die Zisterzienser (Bebenhausen, Herrenalb, Königsbronn, Maulbronn), die Prämonstratenser (Adelberg) und insbesondere die Benediktiner (Alpirsbach, Anhausen, Blaubeuren, Hirsau, Lorch, Murrhardt, St. Georgen und Zweifalten), des weiteren die Bettelorden mit Niederlassungen unter anderem in Stuttgart (Dominikaner), Tübingen (Augustinereremiten) und Franziskaner (Leonberg, Tübingen). Auch in diesen Orden drangen, - zumal unter dem Einfluss der württembergischen Landesherren, Reformer auf ein neues Ethos und eine verinnerlichte Frömmigkeit. Bei allen Erfolgen reichte ihre gestalterische Kraft aber nicht aus, um jener Öffnung zur Welt dauerhaft entgegenzuwirken, die an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert insbesondere die meisten Benediktinerklöster erfasste und die „mit strenger Mönchsaskese kaum noch zu vereinbaren war“. (5)

Die Welt der Kleriker und die Welt der Laien

Die Welt der Kleriker und der Laien war in vorreformatorischer Zeit rechtlich klar geschieden: Dies gilt sowohl für Personen, wo zwischen Klerikern (Geistlichen) und Laien sorgsam unterschieden wurde, als auch für Sachen, wo die Trennungslinie zwischen geistlichen und weltlichen Gütern (Spiritualia vs.Temporalia) lief.

Diese Dichotomien waren konstitutiv für die spätmittelalteliche Kirche und Gesellschaft. Sie gewährleisteten den Vorrang des Klerus als erstem Stand der Gesellschaft und Vermittler des göttlichen Heils in ein – als Folge des Sündenfalls – unvollkommenes Diesseits; sie waren aber auch juristisch relevant und Quell- und Urgrund einer endlosen Zahl von Konflikten zwischen Geistlichen und Laien.

3.2: Spätmittelalterliche Frömmigkeit: Forschung, Gottesdienst und Kirchenbau

Forschung

Lange Zeit wurde das Bild der Kirche im Mittelalter in düsteren Farben gemalt. Zumal das späte Mittelalter galt, vor allem in kirchengeschichtlicher Hinsicht, als ein Zeitalter des Niedergangs und Verfalls. Die heutige Forschung setzt die Akzente anders: Sie betont die Vielfalt und die Vielgestaltigkeit der religiösen Kultur im späten Mittelalter, auch in Deutschland. Zwar ist unstrittig, dass es im hochdifferenzierten Erscheinungsbild der spätmittelalterlichen Kirche „Dekadenzmomente“ (Kaufmann) gab – verwiesen sei etwa auf das Erscheinungsbild des Renaissancepapsttums, den Fikalismus der Kurie oder die Korruption der klerikalen Eliten. Zum Gesamtbild einer Krise der Kirche im späten Mittelalter fügt sich dies aber nicht. Stattdessen dürfte der spätmittelalterlichen Kirche erhebliche Integrationskraft zu bescheinigen sein – auch deshalb, weil sie es vermochte, Vielfalt zu beheimaten. Nicht nur in der Theologie, sondern auch in der Frömmigkeit war Raum für Verschiedenes, selbst sich Widersprechendes.

Kirchlichkeit: Gottesdienst und Kirchenbau

Im Zentrum des religiösen Heilsangebotes des späten Mittelalters standen der Messgottesdienst und die traditionelle Sakramentsversorgung durch den Ortsgeistlichen. Vor allem auf dem Land bildeten sie vielfach die „alternativlose Grundform der religiösen Praxis“. (6) In den Städten, vor allem in den wirtschaftlich prosperierenden Städten mit ihren sich entfaltenden bürgerlichen Lebenswelten, war die religiöse Kultur des späten Mittelalters ungleich reichhaltiger. Infolgedessen gab es religiöse Phänomene, die in Stadt und Land gleichermaßen beheimatet waren, als auch Manifestationen, die ausschließlich oder zumindest vornehmlich in den (reicheren) Städten anzutreffen waren. Dies gilt etwa mit Blick auf die kirchliche Bautätigkeit.

In keiner früheren Epoche der Kirchengeschichte wurden so viele Kirchengebäude, Kapellen und Altäre (mit Meßstipendien für Altaristen, also Geistliche niederen Standes, die für das Seelenheil ihrer Stifter und deren Angehörige das eucharistische Opfer darbrachten) errichtet wie im späten Mittelalter. Dies gilt für Stadt und Land. Vor allem in der Stadt aber entstanden nicht nur neue, sondern auch besonders prunkvolle Kirchenbauten: In Reutlingen wurde die Marienkirche 1434 vollendet, die Esslingen nach fast zweihundertjähriger Bautätigkeit die Frauenkirche 1520 (Bauzeit: 1321-1520); in Herrenberg erfuhr die Stiftskirche, ein 1336 begonnener Bau, ab 1439 eine grundlegende Erweiterung, in Gmünd die Heiligkreuzkirche (1351-1410), in Ulm das Münster (ab 1377), in Geislingen die Marienkirche (ab 1424), in Öhringen, Stuttgart und Tübingen die Stiftskirchen (Öhringen: 1454-1491; Stuttgart: ab 1436; Tübingen: ab 1470).

In diesen städtischen Kirchen war Raum für die Entfaltung einer immens reichen Kunst, die um 1500 ihren Zenit erreichte: Dies gilt für die plastische Kunst ebenso wie für Wand- und Glasmalerei, die Bilder, prunkvolle Altäre, die vereinzelt aufkommenden Orgeln oder die kirchlichen Gerätschaften. Gerade unter künstlichen Gesichtspunkten war die Zeit um 1500 ein Höhepunkt des Schaffens. In den damals entstandenen Werken spiegelt sich „ungetrübte Kirchlichkeit“ (Kaufmann). Dies gilt unbeschadet dessen, dass die teils von bedeutenden Künstlern stammenden Kunstwerke naturgemäß nicht nur religiöse Hingabe, sondern auch privatem, städtischem oder fürstlichem Standesbewusstsein bzw. Repräsentationsbegehren Rechnung trugen.

Die rege Bautätigkeit des späten Mittelalters ist ein Anzeichen für kirchlich gebundene Frömmigkeit – ebenso wie das fast völlige Verschwinden dissentierender Religiosität (Ketzereien). Andere Indizien unterstreichen den Befund, dass die Kirche hohes gesellschaftliches Ansehen genoss: Zu verweisen wäre etwa auf das Stiftungswesen oder die vielerorts sprunghaft steigende Zahl der Bruderschaften. Zugleich manifestiert sich in ihnen ein Grundzug spätmittelalterlicher Religiosität – die Veräußerlichung von Frömmigkeit.

3.3: Veräußerlichung von Frömmigkeit: Stiftungswesen, Heiligenvereehrung ...

Stiftungswesen

In Köln, das um 1500 mit 40.000 Einwohnern zu den größten deutschen Städten gehörte, wurden von einer in die Tausende gehenden Zahl meist schlecht besoldeter Geistlicher mehr als 1.000 Messen täglich zelebriert. „Kaum eine Stunde, ja Minute des Tages verstrich, in der nicht irgendwo in einer Stadt ein Seelengeläut erklang, das unblutige Meßopfer auf einem Altar dargebracht, Kerzen gestiftet und zu frommen Zwecken abgebrannt, Litaneien gesungen oder die Absolution gespendet wurden“. (7) In dieser gigantischen Zahl gelesener Messen manifestierte sich ein durch die aufblühenden Städte, Zentren von Handel und Kommerz, beförderter Grundzug spätmittelalterlicher Frömmigkeit: das Verhältnis des Menschen zu Gott wurde quantifiziert und berechnet. Es konnte geradezu einer merkantilen Tauschlogik eingeschrieben werden, deren Sinn darin bestand, dass der Mensch am Ende seines Lebens (nur) etwas haben und vorweisen können müsse, um die Seligkeit zu erwerben. Materielles (z.B. Stiftungen) oder Immaterielles (verdienstvolle Werke) kam hierfür gleichermaßen in Frage; beides ermöglichte jenen seligen Handel, in dem Irdisches gegen Himmlisches, Zeitliches für Ewiges getaucht wurde. Erst Luther brach mit dieser Kaufmannslogik und setzte ihr das pure Beschenktwerden ohne Vorleistung entgegen: der göttlichen Gnadenreichtum des Heils werde dem Menschen „umbsonst und on verdienst“ zu Teil.

-

Siegel zur Weihenotiz des Altars der Kilianskirche in Oberaspach, 1217

Landeskirchliches Archiv Stuttgart (A 29, 3250,1)

Heiligenverehrung

Das Bestreben, sich des Heiligen zu versichern, zeigt sich auch an der im späten Mittelalter stetig wachsenden Zahl der Heiligen. Nachgefragt war weniger ihre Bedeutung als nachahmenswerte Vorbilder wahrer christlicher Nachfolge denn ihre Funktion als Interzessoren, als Bittsteller für irdisches wie jenseitiges Wohlergehen. Besonders offenkundig zeigt sich dies in der Verehrung der 14 Nothelfer, der im 15. Jahrhundert aufblühte, hatte man doch in ihnen nahezu alle Fälle menschlicher Not ein Konsortium himmlischer Unterstützer zur Verfügung.

Besondere Wertschätzung im Heiligenhimmel des späten Mittelalters wurde der heiligen Anna als Mutter Marias und insbesondere der Gottesmutter selbst entgegengebracht. Die vielfältigen Deutungs- und Hilfsansprüche, die mit ihr verbunden waren, spiegeln sich auch in der Vielfalt der bildlichen Darstellungen, die von der Schutzmantelmadonna über die Himmelskönigin bis zur schlichten Bürgersfrau reichen. Sie dokumentieren nicht nur die ungewöhnliche Intensität und Vielschichtigkeit der Marienfrömmigkeit, sondern auch die Bedeutung von Ehe und Familie im Wertekanon zumal der bürgerlichen Lebenswelt.

-

Flugblatt mit einem Ablassprediger. Holzschnitt von Jörg Breu d.Ä, 1530

Preußischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett

Ablass

Im Ablass, einem allgegenwärtigen und zentralen Element der spätmittelalterlichen Frömmigkeitskultur, erreichte die Quantifizierung und Berechenbarkeit des Verhältnisses zu Gott ihren Zenit. Grundlegende theologische Basis war die Annahme, Bußstrafen (poena) könnten gegeneinander ausgetauscht werden, sofern sie nur „tarifgemäß“ äquivalent seien (d.h.: bestimmte Vergehen wurden mit bestimmten Satisfaktionsleistungen geahnet, die ihrerseits durch adäquate Ablässe kompensiert werden konnten). Eine ganze Reihe von Faktoren beförderte die Blüte des Ablasswesens im späten Mittelalter, insbesondere die in der Theologie des 13. Jahrhunderts voll ausgebildete Theorie des kirchlichen Gnadenschatzes. Ihr zufolge waren die Verdienste Christi zusammen mit den überschüssigen Verdiensten der Heiligen der Kirche anvertraut und in der Verfügungsgewalt des Papstes. Der Kommerzialisierung des Ablasses, die keineswegs nur zugunsten der Kurie erfolgte, leistet dies Vorschub, zumal es durch neue Formen des Ablasses (sogenannte Ad-instar-Ablässe) es möglich wurde, Ablässe, die ursprünglich mit bestimmten Wallfahrtsorten verbunden waren, auch auf andere Orte zu übertragen. Herausragende Heilsangebote konnten nun an bestimmten Festtagen auch „in der Nähe“ erworben werden – was die Zahl der Wallfahrtsorte ebenso vermehrte die Konkurrenz der darüber verfügenden geistlichen Orte und Einrichtungen auf dem umkämpften Markt der Heilsangebote.

-

Wallfahrt nach Niklashausen. Holzschnitt, 1493

Wallfahrten und Heiltumsschau

Wallfahrten gehören zu den überkommenen, von alters her praktizierten Formen christlichen Frömmigkeitspraxis. Unternommen wurden sie meist als individuelle Buß- oder Dankesleistung für begangene Schuld bzw. widerfahrene Gnaden oder als Einlösung eines eingegangenen, verpflichtenden Gelöbnisses.

Charakteristisch für das späte 15. und frühe 16. Jahrhundert waren vor allem zwei Tendenzen: Pilgerreisen der politischen Elite ins Heiligen Land, z.B. des Pfalzgrafen Ottheinrich (1521) oder des württembergischen Herzogs Eberhard im Bart (1445-1496, reg. 1459) bereits im Jahre 1468. Und: Wallfahrten entwickeln sich zu einem Phänomen der kollektiven religiösen „Eventkultur“ (Kaufmann), einschließlich der dazugehörigen Formen der Werbung und Vermarktung.

Hervorgerufen wurde diese Eventkultur in aller Regel durch aktuelle Manifestationen wunderbarer Art. In Crailsheim entdeckte ein Hirte eine (einer Buche entspringenden) Quelle, deren Wasser heilende Kraft für sich eintrübende Augen zugeschrieben wurde, in Bopfingen wurden einer Reliquie des Hl. Blasius zahlreiche wundertätige Heilungen zugeschrieben und in einem Mirakelbuch festgehalten. Den sich mehrenden religiösen Manifestation entsprach die sich mehrende Zahl der Wallfahrtsorte: So kannte die Reichsstadt Ulm nicht weniger als vier wundertätige Marienbilder, die in vier über die Stadt verteilte Kapellen aufzufinden waren. Die Reichsstadt Schwäbisch Hall umzog ein förmlicher Kranz von Wallfahrtsorten: der Kapellenturm, die Kirchen zu Rieden (1456), Schuppach (1466), Einkorn (1472), Enslingen (1497). Auch andernorts lassen sich im späten Mittelalter neu aufgekommene Wallfahrtsorte nachweisen, so etwa die Dreifaltigkeitskirche bei Spaichingen, die Herrgottskirche in Creglingen (1384), die Kirche zu Neusaß (vor 1400), Heerberg bei Lauffen (um 1400), Laudenbach (1412), Öhringen (1457), Kerkingen (1472), Ebnat und Ave Maria bei Deggingen im Filstal (1480), Heslach (1497), Mulfingen (1511) oder das Weggental bei Rottenburg (1517). Als die Reformation 1534 im Herzogtum Württemberg eingeführt wurde, gab es nicht weniger als 44 Wallfahrtsorte im Land.

Nicht alle Wallfahrtszentren überregionaler oder regionaler Bedeutung verdankten ihre Bedeutung mirakulösen Ereignissen. Vielfach beruhten Attraktivität und Anziehungskraft bestimmter Orte auch auf Heiltumsschauen (d.h. der Präsentation von Reliquien zu bestimmten Terminen gemäß einer exakt festgelegten Dramaturgie). Diese Heiltumsschauen können als eine Ausdrucksform veräußerlichter Religiosität verstanden werden, die sich durch Akkumulation einzelner Heilsgnaden Heilsgewißheit zu verschaffen suchte und eben deshalb die Kritik der Reformation evozierte; allerdings sollte darüber nicht gänzlich vergessen werden, dass über die Heiltumsschauen auch die Heilsgeschichte vergegenwärtigt und in ihrer Bedeutung für das eigene Heil erlebbar wurde. „Authentisch im Sinne der Zuverlässigkeit oder Wahrscheinlichkeit ihrer Historizität mussten die Objekte“ – z.B. ein Splitter vom Kreuz Christi – „nicht sein, um ihre performative Kraft entfalten zu können“. (8) Auf eben diese performative Dimension zielten auch Inszenierungen während des Gottesdienstes, so etwa die Sitte des Kindleinwiegens an Weihnachten, der Grablegung am Karfreitag, der Auferstehung am Ostermorgen, das Hinaufziehen einer Christusstatue zur Decke der Kirche am Himmelfahrtstag oder das Herablassen eines Heiligen Geistes von der Wölbung des Chores am Pfingstfest. Und auch die geistlichen Schauspiele gehören hierher – die Osterspiele oder die Fronleichnamsprozession, die etwa in Künzelsau 1477 als dramatische Darstellung biblischer Geschichte dargeboten wurde.

3.4: Verinnerlichung von Frömmigkeit: Devotia moderna, Prädikaturen ...

Diametral zu den bisher beschriebenen Erscheinungsformen einer veräußerten Frömmigkeit ist die Tendenz zur Verinnerlichung von Frömmigkeit, die immer weitere Kreise erfasste. Ihr Ursprung im monastischen oder semimonastischen Milieu reicht mindestens ins 14. Jahrhundert zurück und war stark von mystischen Traditionen geprägt. Im 15. Jahrhundert waren Formen verinnerlichter Frömmigkeit, befördert durch Entwicklungsstränge in der akademischen Theologie, in bislang unbekanntem Maße auch bei Laien anzutreffen, vor allem im städtischen Lebensraum.

Devotia moderna

Die seit ca. 1420 so bezeichnete Devotio moderna war die wohl bedeutsamste Frömmigkeitsbewegung des 15. Jahrhunderts. An ihrem Anfang stand der niederländische Laienprediger Gerhard (Gerd) Groote (1340-1384). Nach seinem Bekehrungserlebnis und anschließender Predigttätigkeit, die stark auf Bekehrung und Buße abstellte, gründete er eine von den mystischen Traditionen (insbesondere Johannes Tauler) beeinflusste neue Gemeinschaft von Laien, aus denen die Brüder und Schwestern vom gemeinsamen Leben hervorgingen. In den 100 Jahren zwischen 1380 und 1480 wurden allein in den heutigen Niederlanden mehr als zweihundert Brüder- und Schwesternhäusern gegründet. die vor allem unter Frauen beliebte Bewegung verbreitete sich zudem rasch in Nord(west)- und Mitteldeutschland, später auch im Rheinland und im damaligen Herzogtum Württemberg. Gefördert durch Herzog Eberhard im Bart unterhielten sie in Urach, Dettingen, Herrenberg, Tachenhausen und auf dem Einsiedel Niederlassungen, ohne jedoch im Lande wirklich Fuß fassen zu können.

Die Brüder und Schwestern vom gemeinsamen Leben einte der Wunsch, in der Nachfolge der apostolischen Urgemeinde ein entschieden christliches Leben in der Welt leben wollten. Sie praktizierten Gütergemeinschaft, lebten vom Ertrag ihrer Arbeit, übten sich im freiwilligen Gehorsam unter gemeinschaftlichen Ordnungen, kannten gegenseitige (brüderliche bzw. schwesterliche) Ermahnungen, meditierten vorzugsweise über biblische Stoffe und orientierten sich in innerlich vertiefter Weise an der Nachfolge Christi. Sie rezipierten nicht nur Bücher erbaulichen Inhalts – allen voran die Thomas von Kempen (1379/80-1471) zugeschriebene Imitatio Christi –, sondern betrieben vielfach auch eigene Druckpressen, über die sie zur Verbreitung der Bibel in der Volkssprache beitrugen.

„Modern“ war diese Fömmigkeitsbewegung vor allem, weil sie sich zur religiösen Erfahrung hinwandte, die grundlegende Dichotomie von Kleriker und Laien relativierte und weil sie in bislang unbekanntem Maße die religiöse Bildung der Laien förderte.

Prädikaturen, Predigt und Erbauungsliteratur

Eine eminent bedeutsame, weil auch für die Reformation anschlussfähige Entwicklung der spätmittelalterlichen Frömmigkeitskultur ist in der wachsenden Bedeutung der Predigt zu lokalisieren. In ihr spiegeln sich die gestiegenen Bildungsansprüche insbesondere städtischer Laien, ihr Verlangen nach kompetenter Erklärung und selbständiger, kognitiver wie affektiver Aneignung der Glaubensinhalte. Die Predigt war daher, zumal im städtischen Lebensraum, ein unabweisbares Bedürfnis, das den Messgottesdienst des Pfarrers ergänzte und von einem eigenen „Personal“, den Prädikaten, wahrgenommen wurde – meist hochqualifizierte Geistliche mit akademischem Hintergrund. In der Regel wurden die Wirkungsstätten der Predikanten, die Prädikaturen, vom städtischen Rat geschaffen und finanziert. Ihm – und nicht dem Bischof – kam infolgedessen auch das Recht zu, die Stellen zu besetzen.

Am Vorabend der Reformation waren die Prädikaturen vielfach mit Geistlichen besetzt, die sich der neuen Lehre zuwandten. In Schwäbisch Hall etwa wirkte Johannes Brenz, in Reutlingen Matthäus Alber, in Ulm Konrad Sam, in Biberach Bartholomäus Müller, in Isny Konrad Frick. Geistlichen wie ihnen war es auch zu verdanken, wenn eine Sonderform des Gottesdienstes, der Prädikantengottesdienst – ursprünglich ein Teil der Messfeier – in veränderter Form in die Reformation Eingang fand und bis heute den Gottesdienst unserer Landeskirche prägt.

Mit den Prädikaturen entstand auch ein baugeschichtlich neues Element: die Kanzel bzw. die predigstül. Im Italien des 12. Jahrhunderts aufgekommen, wurde sie ab dem beginnenden 14. und verstärkt seit dem 15. Jahrhundert auch in Deutschland heimisch. Dem Ende des 14. Jahrhunderts entstammen die ersten in Verbindung mit Langhauspfeilern errichteten Kanzeln, deren Treppen sich um den Pfeiler winden und mit figürlichem Relief- und Statuettenschmuck ausgestattet waren, die Kanzeln im Ulmer Münster und in St. Kilian zu Korbach; im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts entstehen dann die ersten Kanzeln mit figürlichen Füßen (z.B. in der Marbacher Alexanderkirche und der Öhringer Stiftskirche) bzw. mehrgliedrigem Stützsystem (Straßburger Münster).

Für das württembergische Neckargebiet, über das wir dank einer jüngst erschienen kunstgeschichtlichen Dissertation besonders gut informiert sind, sind zwischen 1449 und 1530 Kanzeln in zahlreichen Kirchen dokumentiert: Lorch, Murrhardt, Stuttgart, Marbach, Rottweil, Ditzingen, Mühlacker-Lienzingen, Waiblingen, Öhringen, Freiberg-Heutigsheim, Königsbach-Stein, Leonberg-Eltingen, Stifts- und Augustinerkirche in Tübingen, Eutingen, Stuttgart-Obertürkheim, Ludwigsburg-Eglosheim, Brackenheim-Hausen, Urach, Boll, Schorndorf-Weiler, Herrenberg, Wildeberg-Efringen, Frickenhausen, Weissacht-Flacht, Bietigheim, Esslingen, Kusterdingen, Wimpfen am Berg, Sulz/ Neckar, Magstadt, Remshalden-Hebsack, Balingen, Gingen/ Fils, Schwaigern, Winnenden-Birkmannsweiler, Weilheim/ Teck, (Bietigheim-)Bissingen, Denkendorf, Brackenheim-Stockheim, Rosenfeld-Isingen, Mössingen, Märkgröningen-Unterriexingen, Murr a.d. Murr, Schwaigern-Niederhofen, Affalterbach, Gemmrigheim und Ofterdingen.

In manchen Strömungen der spätmittelalterlichen Theologie konnte der Predigt ein ausgesprochen hohen Stellenwert eingeräumt werden. Johannes Eck etwa, bekannt als einer der schärfsten Widersacher Luthers, war der Auffassung, dass, „wer eine Predigt andächtig anhöre … ein ebenso gutes Werk tue wie ein Kartäuser, der sich geißle“. (9) Die Laien konnten also in ihrem Heilsbemühen zu den religiösen Virtuosen, für die stellvertretend der als besonders elitär geltende Kartäuserorden genannt wurde, aufschließen. Ihre Leistung war in der Heilsökonomie nicht weniger wert als ein idealiter asketisches mönchisches Leben. Aus reformatorischer Sicht war freilich das Geißeln des Karthäusers wie das Hören einer Predigt insofern ungenügend, als beides als Werk, als gutes Werk, qualifiziert wurde und damit der theologischen Prämisse geschuldet war, dass der Mensch – und sei es auch in bescheidenstem Maße – an seinem Heil mitzuwirken habe.

Was gepredigt wurde, entzieht sich vielfach unserer Kenntnis. Die überlieferten Predigten des ausgehenden Mittelalters lassen aber den Schluss zu, dass ein breites Spektrum dargeboten wurde. Da die Prädikanten sich meist der Frömmigkeitstheologie verbunden wussten, dürften ihre Predigten deren zentrale Anliegen aufgegriffen haben – die Betonung der Gnade und Liebe Gottes einerseits, die Forderung an die Gläubigen, dem im eigenen Lebensvollzug gerecht zu werden, andererseits. Eminent bedeutsam war infolgedessen die Christus- und Passionsfrömmigkeit, weil sie Gottes Erbarmen erfahrbar machte. Ihr wurde hohe Aufmerksamkeit gezollt – von Predigern wie Zuhörern. In bestimmten Kontexten konnte der leidenden Christus bereits im 15. Jahrhundert in „eine religiöse Schlüsselposition“ (Kaufmann) rücken und damit einen religionskulturell bedeutsamen und folgenreichen Kontrapunkt zu jenen Tendenzen in der spätmittelalterlichen Frömmigkeit setzen, die andere Zugänge zu Gnade und Heil fokussierten, etwa in Form der populären Marienfrömmigkeit oder des vielgestaltigen Heiligenhimmels. Jene Konzentration auf die Alleinwirksamkeit Gottes im Heilsgeschehen, der die Reformatoren das Wort redeten, blieb dem späten Mittelalter allerdings fremd.

Gedruckte Predigt und Erbauungsliteratur

Dass viele Predigten des späteren 15. Jahrhunderts im Druck auf uns gekommen sind, verweist auf das Bedürfnis der Laien, die Predigt nicht nur zu hören, sondern auch (nach)lesen zu können. Diesem Anspruch trug auch die Erbauungsliteratur Rechnung, die im ausgehenden Mittelalter vermehrt in deutscher Sprache publiziert wurde und damit verfügbar war. Wenn Predigten oder predigtartige Auslegungen biblische Perikopen, sog. Postillen, Hochkonjunktur hatten, dann verweist dies auf einen engen Zusammenhang zwischen Bildung, Frömmigkeit und Medienkultur, einen Zusammenhang, der für die Ausbreitung der Reformation wohl kaum hoch genug eingeschätzt werden kann. Der frommen Lektüre konnte dabei gottesdienstähnliche Qualität zuerkannt werden; zumindest aber vermittelte sie „Einsichten und religiöse Gewißheiten, die das Gottesverhältnis unmittelbar betrafen“. (10)

Die deutschsprachige Erbauungsliteratur ergänzte die lateinischsprachige, sie verdrängte sie nicht. Sie machte vielmehr diesen reichhaltigen Erfahrungsschatz nun auch jenen zugänglich, die zwar lesen konnten, nicht aber die lateinische Sprache beherrschten. Bislang „exklusive“ Wissensbestände und Traditionen einschließlich der Mystik oder klassischen Werken der Erbauungsliteratur wurden nun einem breiteren Publikum zugänglich. Diese Schriften, - unbeschadet ob in lateinischer oder deutscher Sprache verfasst, propagierten nicht nur das Ideal eines einfachen, tugendhaften christlichen Lebens, das – vermittelt durch Traktate, Gebetbücher und fromme Übungen – eingeübt werden sollte und somit einer Frömmigkeitspraxis, einer praxis pietatis, in der Welt das Wort redete; sie trugen in erheblichem Maße auch dazu bei, individuelle Zugänge zum Religiösen zu befördern und damit ein Bedürfnis nach zeitgemäßer religiöser Laienbildung zu befriedigen.

Volkssprachliche Bibeln

Eigens zu verweisen gilt es auf volkssprachliche Bibelausgaben, die seit 1466 neben die lateinischen und damit der gelehrten Elite vorbehaltenen Drucke traten (Straßburger Druck des Johann Mentelin). Nachgewiesen sind 14 hoch- und vier niederdeutsche Volltextausgaben, vielfach illustriert, zudem zahlreiche Teilausgaben. Druckorte waren vor allem Augsburg, Köln, Nürnberg und Straßburg. Deutsche Bibeln waren demnach bereits vor der Reformation durchaus weit verbreitet – und dies bezeugt, „dass es eine entsprechende Nachfrage, ja so etwas wie einen Hunger von Laien nach dem Wort Gottes gegeben hat“. (11)

3.5: Die akademische Theologie des 15. Jahrhunderts

Via antiqua und via moderna

In der akademischen Theologie des 15. Jahrhunderts, wie sie an den Universitäten und in den verschiedenen Orden gelehrt wurde, konkurrierten zwei im Gehäuse der scholastischen Theologie und Methode ausgeformte philosophische und theologische Schulen, die seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert als antiqui und moderni auf den Begriff gebracht wurden. Hinter diesen Bezeichnungen verbargen sich – ursprünglich philosophische, aber für die Theologie folgenreiche – unterschiedliche erkenntnistheoretische Lehren: Die antiqui vertraten im Kern eine realistische Position, d.h. sie billigten abstrakten Entitäten („Ideen“, Allgemeinbegriffen) eine eigenständige Existenz zu und waren deshalb geneigt, Gott an eine vernünftige Weltordnung zu binden, die infolgedessen auch mit Hilfe der eigenen Vernunft erfasst werden könne. Die moderni hingegen optierten zugunsten eines nominalistischen Universalienverständnisses, d.h. sie sahen in Allgemeinbegriffen gedankliche Abstraktionen, denen keine reale Existenz zukomme. Damit war in aller Regel die Betonung der absoluten Macht Gottes verbunden, und mit dieser seine Freiheit, „ungehindert in seine Schöpfung und in den Heilsplan einzugreifen“ (12) – mit weitreichenden Konsequenzen etwa für die Frage, wie die absolute Freiheit Gottes mit seiner Verlässlichkeit für den Menschen zusammengedacht werden könne.

Der Gegensatz zwischen den beiden Wegen, der Via antiqua und der Via moderna, stand im Zentrum der philosophischen Auseinandersetzungen des späten Mittelalters, verlor allerdings im späten 15. und frühen 16. Jahrhundert erheblich an Bedeutung. Zunehmend existierten beide Schulen an den Universitäten nebeneinander, zunehmend wurden auch humanistische Wissensbestände rezipiert. An der Universität Heidelberg etwa, der ältesten deutschen Universität, war seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert eine moderate Via moderna vorherrschend, ehe 1452 auch die Via antiqua zugelassen wurde. An der jüngeren, erst 1477 gegründeten Universität Tübingen blieb hingegen die Via Moderna tonangebend. Als Lehrstuhlinhaber verfasste hier Gabriel Biel (vor 1410-1495) u.a. seinen großen Sentenzenkommentar, eine (erst von seinem Schüler Wendelin Steinbach vollendete) Sammlung und Zusammenfassung des Denkens und der Lehre des Philosophen und Theologen Wilhelm Ockham (um 1288-1347). Was er in seiner Interpretation des großen, in der englischen Grafschaft Surrey geborenen Theologen hervorhob, war vor allem die Möglichkeit, durch Werke das Heil zu gewinnen – „eine wirkungsgeschichtlich bedeutsame Zuspitzung, insofern Martin Luther vornehmlich nach diesem Werk Theologie studierte und es das Scholastikbild prägte, gegen das er sich 1517 in seiner Disputatio contra scholasticam theologiam wandte“. (13)

Frömmigkeitstheologie

Jenseits der beiden viae gewann im ausgehenden Mittelalter eine theologische Strömung an Bedeutung, für die Berndt Hamm den Begriff der „Frömmigkeitstheologie“ geprägt hat. Für sie stand eine Gruppe von Theologen, vielfach Ordensangehörige, „deren ausschließlich seelsorgerliche Intentionen darauf gerichtet sind, der Ferne zwischen scholastischer Theologie der Universität und Frömmigkeit des Alltags entgegenzuwirken und sich ganz der Anleitung zum rechten Vollzug eines christlichen Lebens, seiner geistlichen Vertiefung und ordnenden Gestaltung, zu widmen“. (14) In der theologischen Landschaft des Jahrhunderts vor der Reformation wurde die theologische Reflexion ganz in den Dienst der Frömmigkeitsformung gestellt und so eng mit der religiösen Lebenspraxis verbunden, meist in gewollter Abgrenzung von einer gelehrten Theologie, die in ihrer von der Philosophie geprägten Gestalt als unnütz und unfruchtbar empfunden wurde. Mit ihrem Drängen auf das für das religiöse Leben der Laien Relevante unterzog sie die reiche scholastische, kanonistische und mystische Tradition einer strengen Auswahl zugunsten einer betont biblischen Theologie, die zur Bibellektüre anleiten und sie zu heilsamen Lebensgestaltung fruchtbar machen wollte. Durch eine dergestalt vereinfachte, dadurch aber reicher und intensiver werdende Theologie sollten die Laien angesprochen werden. Ihnen wurde nunmehr die gleiche geistliche Erfahrungstiefe und die gleiche Intensität an Frömmigkeit zugetraut und zugemutet wie zuvor nur Mönchen und Nonnen. Damit wurden die Ideale geistlicher Lebensformung in die Laienwelt hineingetragen.

Dieses Grundanliegen war allen theologischen Alternativen, die innerhalb der Frömmigkeitstheologie anzutreffen sind, gemeinsam. Deutlich unterschiedliche Positionen wurden hingegen in der Frage bezogen, wie der Mensch sich seines Heils gewiss sein könne: Ihre Pole markieren einerseits der Glaube an jene Heilssicherheit, die von Institutionen garantiert werde (in gnaden- und heilsvermittelnden kirchliche Sakralinstitutionen, in Papst- und Priestertum, Sakramenten und Ablässen, Marien- und Heiligenverehrung, Passionsfrömmigkeit u.ä.), eine Auffassung, die etwa Johann von Paltz vertrat. Ihr gegenüber steht der Glaube an Sicherheit in der unmittelbaren, inneren Begegnung der Seele mit dem Erbarmen Jesu Christi, für das etwa Luthers Ordensvorgesetzer und Beichtvater, Johann von Staupitz, eintrat.

Spätmittelalterliche Frömmigkeitstheologie und Reformation

Die spätmittelalterliche Frömmigkeitstheologie kennt somit Ansätze zu dem, was Berndt Hamm als normative Zentrierung bezeichnet hat, d.h. eine Ausrichtung auf die wahre Buße bzw. wahre Reue des Menschen einerseits und die barmherzige Gerechtigkeit bzw. gerechte Barmherzigkeit Gottes andererseits, die vom Leiden Christi her verstanden werden. Aber: auch in jenen Strömungen der Frömmigkeitstheologie, welche die Barmherzigkeit und nahe Gnade Gottes betonen, „bildet die Barmherzigkeit immer nur den einen Brennpunkt im Gegenüber zum anderen Brennpunkt in Gestalt der wahren Buße, als einer gewissen Qualität und Moralität auf Seiten des Menschen, die dem Anspruch der göttlichen Gerechtigkeit genügt“. (15) Eben dies ändert sich mit der Reformation. Indem sie ganz auf Gott verweist, entfällt der auf dem Menschen lastende Zwang, zu seinem Heil aktiv betragen zu müssen, in welch rudimentärer Form auch immer.

3.6: Krise der Kirche am Ausgang des Mittelalters?

Die verdienstvolle und noch heute lesenswerte, vom Calwer Verlagsverein 1893 herausgegebene württembergische Kirchengeschichte beschreibt das 14. und 15. Jahrhundert als „Verfall der mittelalterlichen Kirche und Anbahnung der Reformation“. Dies wird heute nicht mehr so gesehen, weder in der allgemeinhistorischen noch in der kirchengeschichtlichen Forschung. Statt dessen wird unbeschadet aller krisenhafter Momente, die zumal im Bereich der kirchlichen Hierarchie, der kirchlichen Amtsträger und der kirchlichen Finanzen zu konstatieren sind, hervorgehoben, dass „die Vielfalt und Vielgestaltigkeit der Religionskultur um 1500 nicht von der Art war], dass sie auf eine Ende gedrängt und des erlösenden Abbruchs durch den Umbruch der Reformation bedurft hätte“. (16) Um 1500 war die alte Kirche unbeschadet aller Kritik, die es (gerade auch in Kreisen der Humanisten gab), nicht ernsthaft in Frage gestellt.

Veröffentlicht am: : 16.04.2014

Aktualisiert am: 16.07.2018

Bildnachweise

-

-

Karl V Kaiserkrönung in Bologna. Gemälde von Juan de la Corte, 1660, Museo de Santa Cruz, Toledo

-

-

Mächtespiel 1515: Die Mächtigen des Reiches pokern um Mailand. Unter den Zuschauern findet sich unter (H) Herzog Ulrich von Württemberg. Unbekannter Meister, um 1515.

-

-

Karikatur eines Mönchs. Holzschnitt von Hans Sebald Beham, 1521

-

- Wallfahrt nach Niklashausen

Wallfahrt nach Niklashausen

Holzschnitt aus der Schedelschen Weltchronik 1493, gemeinfrei

-

-

Siegel zur Weihenotiz des Altars der Kilianskirche in Oberaspach, 1217

Landeskirchliches Archiv Stuttgart (A 29, 3250,1)

-

-

Weihenotiz des Altars der Kilianskirche in Oberaspach, 1217

Landeskirchliches Archiv Stuttgart (A 29, 3250,1), gemeinfrei

-

-

Flugblatt mit einem Ablassprediger. Holzschnitt von Jörg Breu d.Ä, 1530

Preußischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett

Zitierweise

https://wkgo.de/cms/article/index/der-deutsche-sdwesten-um-1500-politik-gesellschaft-kirche-und-frmmigkeit (Permalink)

Nutzungsbedingungen

Die Reformation im deutschen Südwesten

-

Inhaltsverzeichnis

- 1: Die Reformation als theologisches und mediales Ereignis

- 1.1: Brennpunkte der Reformation

- 1.2: Initialzündung im deutschen Südwesten: Die Heidelberger Disputation 1518

- 1.3: Die Reformation als mediales Ereignis

- 1.4: Gegner Luthers

- 1.5: Reformation und Öffentlichkeit

- 2: Der Verlauf der Reformation im deutschen Südwesten - Grundzüge

- 2.1: Die Reformation – ein städtisches Ereignis?

- 2.2: Bauernkrieg und Reformation

- 2.3: Außenseiter der Reformation

- 2.4: Eine späte Reformation: Die Reformation im Herzogtum Württemberg

- 3: Die politische Konsolidierung der Reformation

- 4: Institutionalisierung der Reformation – das Beispiel Württemberg

- 4.1: Oberdeutsche oder lutherische Reformation?

- 4.2: Die „Einführung“ der Reformation in Württemberg: Kein Ereignis – ein Prozess

- 4.3: Neubesetzung der Pfarrstellen

- 4.4: Neue Ordnungen für eine neue Kirche

- 4.5: Landesherr und Kirchengut

- 4.6: Kirchenleitung

- 4.7: Die Rechte der Gemeinden

- 4.8: Eine neue Funktion: Klöster als Schulen

- 4.9: Schulwesen, Universität, Stift

- 4.10: Das Interim: Bewährungsprobe der Reformation

- 4.11: Confessio Virtembergica

- 4.12: Das Ende der Reformation in Württemberg

- 5: Theologie und Politik: Das Herzogtum Württemberg 1550 - 1650

- 5.1: Das konfessionelle Zeitalter

- 5.2: Feinbild Katholiken: Reichspolitik und Kontroversliteratur

- 5.3: Innerprotestantische Konflikte und Einigungsbestrebungen

- 5.4: Umgang mit einer äußeren Bedrohung: Türkengefahr

- 5.5: Rekonfessionalisierung der Reichspolitik und Dreißigjähriger Krieg

- Anhang

1: Die Reformation als theologisches und mediales Ereignis

1.1: Brennpunkte der Reformation

-

Martin Luther, Kupferstich nach einer Vorlage von Lukas Cranach

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Museale Sammlung, 11.079

Die Reformation ist zwar nicht nur ein theologisches Ereignis von enormer Reichweite, als solches begann sie aber. Epizentren dieser theologischen Revolution waren das Wittenberg eines Martin Luthers einerseits, das Zürich Huldrich Zwinglis andererseits. Der deutsche Südwesten lag im Windschatten dieser Gravitationszentren reformatorischen Geschehens. Zur Verbreitung und zum Gelingen der Reformation hat er gleichwohl erheblich beigetragen, vor allem dank der Reichs- und freien Städte, in denen die Reformation früh Eingang fand.

Ohne Bedeutung für die frühe Reformation war hingegen die politische Vormacht im deutschen Südwesten, das Herzogtum Württemberg. Entscheidend hierfür war, dass das Land seit der selbstverschuldeten Vertreibung des Landesherrn, Herzog Ulrich, im Jahre 1519 unter habsburgischer Verwaltung stand. Regiert wurde es von Ferdinand von Österreich, dem Bruder Kaiser Karls V., damals noch Erzherzog von Österreich, seit 1531 römischer König. Die Habsburger aber waren aus vielfältigen Gründen der alten Kirche eng verbunden. Es kann daher nicht überraschen, wenn im Gebiet des Herzogtums Württemberg „die“ Reformation nur auf eine verhaltene, kaum wahrnehmbare Resonanz stieß – zumal das Land selbst um 1500 nicht zu den führenden kulturellen Zentren des Alten Reiches zählte. Nicht das Herzogtum, sondern die Reichsstädten des deutschen Südwestens sind infolgedessen als frühe Zentren der reformatorischen Bewegung auszumachen.

1.2: Initialzündung im deutschen Südwesten: Die Heidelberger Disputation 1518

Für den Gang der Reformationsgeschichte im deutschen Südwesten kam der Heidelberger Disputation eine wichtige Bedeutung zu. Disputationen, genauer: öffentliche Disputationen waren ein üblicher Bestandteil von Ordenszusammenkünften, und eine solche, eine Zusammenkunft (sog. Kapitel) der deutschen Augustinerkongregation, hatte der Generalvikar der deutschen Augustinerprovinz, Luthers väterlicher Freund Johannes (von) Staupitz, für den 15. August 1518 in Heidelberg anberaumt.

Die Aufgabe, die Thesen aufzustellen und bei der Disputation am folgenden Tag den Vorsitz zu übernehmen, hatte Staupitz Luther übertragen – wohl auch deswegen, um ordensintern einem drohenden Prozess gegen Luther entgegenzuwirken, der zwangsläufig auf den Gesamtorden zurückfallen musste. Luther ging auf den damals bereits hohe Wellen schlagenden Ablassstreit mit keinem Wort ein, sondern konzentrierte sich ganz auf jene grundsätzlichen Fragen, die auch die Ablassfrage tangierten – die Frage nach der eigentlichen Aufgabe der Theologie.

Was Luther programmatisch entfaltete, war der Gedanke einer theologia crucis, einer Theologie des Kreuzes: Alle Versuche, Gott aus eigenen Mitteln zu suchen, werden konsequent zurückgewiesen und einer fehlerhaften Theologie, einer theologia gloriae, zugeschrieben (These 19). Denn sie sind Ausdruck des menschlichen Bemühens, „durch wie auch immer geartete eigene Werke Gott zu suchen“. Menschliche Werke aber sind in sich Todsünde (These 13), weil der Mensch über einen freien Willen nur sub titulo, dem Namen nach verfüge (These 13), nicht aber faktisch. Stattdessen ist von der vollkommenen Unzulänglichkeit des Menschen im Angesicht Gottes auszugehen. Aufgrund dieser Verfasstheit kann er sich durch eigene Werke schlechterdings nicht erlösen – und eben deswegen ist der Glaube als Reaktion auf Gottes Verheißungswort zentral bedeutsam. Denn der Glaube ist „ganz Geschenk Gottes, das dem Menschen wie und als Gnade selbst eingegossen wird“ (Erläuterung These 25). Gerecht ist daher nicht derjenige, der viel wirkt, sondern der ohne Werke viel an Christus glaubt. Der Zugang zu Gott erfolgt allein im Blick auf den Heiland Jesus Christus, auf seine Wunden.

Mit diesen Ausführungen grenzte sich Luther von der scholastischen Theologie in all ihren unterschiedlichen Schattierungen ab. Zwar konnte er keinen der anwesenden Professoren überzeugen; wohl aber stieß er bei den anwesenden Studierenden auf begeisterten Zuspruch – u.a. bei Johannes Brenz, den späteren Reformator von Schwäbisch Hall, Erhard Schnepf, der in Wimpfen, Hessen und Württemberg tätig werden sollte, dem Ulmer Reformator Martin Frecht sowie der Zentralfigur der oberdeutschen Reformation, Martin Bucer. Auch wenn manche von ihnen später eigene Wege gehen sollten, war für sie alle die persönliche Begegnung mit dem Wittenberger Reformator prägend. „Insofern war Luthers Auftritt in Heidelberg nicht nur ein theologisches Ereignis, sondern ein wichtiges Anfangsdatum der südwestdeutschen Reformation überhaupt“. (1)

1.3: Die Reformation als mediales Ereignis

-

Luther auf dem Reichstag zu Worms, Kolorierter Holzschnitt, 1577

Was die Ausbreitung der Reformation im deutschen Südwesten anbelangt, war die mit ihr einhergehende mediale Revolution weitaus bedeutsamer als das singuläre Ereignis der Heidelberger Disputation. Als wohl wichtigste „Sturmtruppen der Reformation“ (Arnold E. Berger), die das bestehende Kirchenwesens erschütterten, sind die Flugschriften und Flugblätter anzusprechen.

In der Massenhaftigkeit, wie sie mit ca. 5.000 Drucken allein zwischen 1521 und 1525 auftraten, waren sie ein neuartiges Phänomen und ihrerseits Ausdruck der erregten Diskussionen, die namentlich Luther in allen Schichten der damaligen Gesellschaft entzündete. Unter den tatsächlichen wie fingierten Autoren findet sich nahezu das gesamte Spektrum der damaligen Gesellschaft: Kleriker und Laien, Gelehrte und Handwerker, Ritter und Bauern, Fürsten und Könige. Im inhaltlichen- theologischen Profil dieser Druckerzeugnisse, die nicht nur gelesen, sondern auch vorgelesen wurden, war eine apokalyptische Grundstimmung vorherrschend, galt es doch hier und heute für das Evangelium und gegen des „BabstEndchristisch regiment“ Partei zu nehmen. Dementsprechend scharf war der Gegensatz zwischen den Anhängern und Sympathisanten der neuen Lehre und den Papisten ausgeprägt. Inhaltlich stand die Alleingültigkeit der Schrift (sola scritura) im Vordergrund; die Frage der Werkgerechtigkeit, die Neuordnung der Sakramente auf biblischer Grundlagen sowie die mit der Konzentration auf Christus einhergehende Verwerfung der Heiligen waren weitere wichtige Themen.

Wenn sich auch die altgläubige Theologen der neuen medialen Möglichkeiten bedienten, so war insgesamt doch ein erdrückendes Übergewicht der Anhänger der Reformation zu verzeichnen. Die evangelische Seite besaß im Kampf um die öffentliche Meinung die Oberhand (und sollte sie noch für Jahrzehnte behalten). Und: da die Inhalte dieser frühen Flugschriften und anderer Druckerzeugnisse weitestgehend von Wittenberg geprägt wurden, dominierte in der öffentlichen Wahrnehmung unbeschadet den sich bereits abzeichnenden unterschiedlichen „Aneignungsformen reformatorischer Theologie“ (Kaufmann) zunächst das Bewusstsein von der Zusammengehörigkeit aller Evangelischen und ihrer endgültigen Geschiedenheit von der Papstkirche.

1.4: Gegner Luthers

-

Ulrich Zasius (latinisiert Huldrichus), zeitgenössischer Kupferstich

Keineswegs nur die Anhänger Luthers, auch seine Gegner positionierten sich früh. Im deutschen Südwesten wäre etwa auf den Konstanzer Juristen Ulrich Zasius (1461-1535) zu verweisen, der zwar Luthers Kritik am Ablass begrüsste und seine Buß- und Rechtfertigungslehre zu schätzen wusste, aber seine Kritik am Papsttum verabscheute und auch an der überkommenen Sakramentenlehre festgehalten wissen wollte. Zu seinen wichtigsten Schülern zählte Johann Heigerlin aus Leutkirch (1478-1541), genannt Fabri, seit 1518 (bis 1522) Generalvikar in Konstanz. Bereits 1524 wechselte er allerdings als Koadjutor in das Bistum Wiener Neustadt, wo er als Rat Erzherzog Ferdinands Anteil an der Reichsreligionspolitik der 1520er Jahre hatte. Er war einer der kirchenpolitisch und vor allem publizistisch profiliertesten Gegner Luthers – allerdings in Funktionen und Ämtern jenseits des uns interessierenden Raumes.

1.5: Reformation und Öffentlichkeit

Als theologisches Ereignis wurde Luthers Auftreten auch im Südwesten des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation früh und nachhaltig wahrgenommen, erregt und kontrovers diskutiert. Wenn auch Zweifel, Vorbehalte und Kritik an der „neuen Theologie“ geäußert wurden, so beherrschten doch Luther und seine Anhänger den öffentlichen Diskurs um die Reformation. Nichts unterstreicht dies besser als die enorme Zahl der zwischen 1521 und 1530 publizierten Flugblätter und Flugschriften. Sie rahmten und beeinflussten den Prozess der politischen Implementierung der Reformation.

2: Der Verlauf der Reformation im deutschen Südwesten - Grundzüge

2.1: Die Reformation – ein städtisches Ereignis?

-

Die Reichsstadt Reutlingen (hier in einem Stich von 1643) gehörte zu den Erstunterzeichnern der Augsburger Konfession

Die Reformation sei „an urban event“, ein städtisches Ereignis – so die erstmals 1974 formulierte und bis heute wirkmächtige Erkenntnis des englischen Historikers A.G. Dickens. (2) Ihr vorausgegangen war ein zumindest für die deutschsprachige Forschung kaum minder bedeutsames Buch des damaligen Göttinger Kirchenhistorikers Bernd Möller, der 1964 eine besondere Nähe zwischen der genossenschaftlich verfassten Reichsstadt und bestimmten theologischen Strömungen in der reformatorischen Theologie auszumachen glaubte. (3)

Mit Blick auf den deutschen Südwesten scheint alles für die These von Dickens von der „popular and enthusiastic Reformation of the cities zu sprechen: 17 Reichsstädte zählte Südwestdeutschland um 1500 – Biberach, Bopfingen, Dinkelsbühl, Esslingen, Giengen an der Brenz, Isny, Kempten, Konstanz, Lindau, Memmingen, Nördlingen, Reutlingen, Rothenburg, Rottweil, Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Hall, Ulm, Weil der Stadt, Wimpfen. Einige von ihnen (kursiv) liegen im Gebiet unserer heutigen Landeskirche. All diese Städte haben ihre jeweils eigene Kirchen- und Reformationsgeschichte. Im 16. Jahrhundert war ihnen allen vor allem eines gemeinsam: Die ungeheure Faszination, die von der neuen Lehre ausging. Bis 1555, dem Jahr des Augsburger Religionsfriedens, waren nicht weniger als 16 dieser Städte den evangelischen Reichsständen zuzurechnen. Besonders früh wandten sich Nördlingen (um 1522), Wimpfen (1523), Konstanz (1526), Kempten (1527), Memmingen (1525/1528), Reutlingen (1524/1531), Isny (1534), Ulm (1524/30), Lindau (1523), Biberach (1531), Esslingen (1531), Heilbronn (1531), Dinkelsbühl (nach 1530), Schwäbisch Hall (1538), Rothenburg ob der Tauber (1544), Bopfingen (1546) der Reformation und verantworteten diesen wagemutigen Schritt auch vor Kaiser und Reich. Nur in wenigen Städten stieß die Reformation auf Widerstand, und nur in einer, in Schwäbisch Gmünd, ist die Reformation bereits in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts definitiv gescheitert. Gerade im deutschen Südwesten findet die These von Dickens von der „popular and enthusiastic Reformation of the cities“ eine eindrucksvolle Bestätigung.

Reichsstadt und Reformation

In dem knappen Jahrzehnt zwischen dem Wormser Edikt des Jahres 1521, in dem Luther in die Acht erklärt wurde, und dem zweiten Speyrer Reichstag des Jahres 1529 waren die Reichsstädte in vieler Hinsicht der „Motor der reformatorischen Entwicklung im Reich“ (Kaufmann). Die Städte waren es, die zuerst darauf verwiesen hatten, das Wormser Edikt nicht einhalten zu können und auch nicht einhalten zu wollen. Auch die berühmte, namensgebende Protestation von 1529, bedingt durch den Beschluss der Reichstagsmehrheit, bereits eingeleitete reformatorische Neuerung bis zu einem zukünftigen Konzil „soviel muglich“ wieder rückgängig zum machen, haben neben den fürstlichen Meinungsführern der neugläubigen Stände, allen voran Kurfürst Johann von Sachsen und Landgraf Philipp von Hessen, ferner Markgraf Georg von Brandenburg- Ansbach, sowie dem Vertreter der Fürsten Wolf von Anhalt und Ernst von Braunschweig-Lüneburg auch 14 Reichsstädte mitgetragen – Biberach, Heilbronn, Isny, Kempten, Konstanz, Lindau, Memmingen, Nördlingen, Reutlingen, St. Gallen, Straßburg, Ulm, Weißenburg und Windsheim. Indem sie alle sich dagegen verwahrten, sich in religiösen Gewissensfragen Mehrheitsbeschlüssen zu beugen, legten sie erstmals vor der reichischen Öffentlichkeit ein gemeinsames Bekenntnis ihres Glaubens ab. Insofern war es nicht gänzlich unbegründet, wenn später die Speyrer Protestation, - eigentlich ein zeitgenössisches Rechtsinstrument, zur Geburtsstunde des Protestantismus stilisiert wurde.

Reichsstädtische Reformation

Die „Dreh- und Angelpunkte“, an denen sich in den Reichsstädten das Geschick der Reformation vielfach entschieden, waren das Verhältnis zum Reichsoberhaupt, dem katholischen Kaiser aus dem Hause Österreich, das jeweilige regionalpolitische Umfeld, in dem die Städte lagen, sowie die Frage, ob die meist unzulängliche eigene Machtbasis erweitert werden konnte – sei es durch Bündnisse unter den Städten selbst oder durch Bündnisse zwischen glaubensverwandten Fürsten und Städten.

Im innerstädtischen Reformationsprozess selbst lassen sich vielfach zwei Phasen unterscheiden, eine Inaugurationsphase einerseits, und eine und Durchsetzungs- bzw. Institutionalisierungsphase andererseits. Die Inaugurationsphase zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass reformatorische „Ideen“ im städtischen Raum zirkulierten, vor allem dank der neuen Medien und der Tätigkeit reformatorischer Prediger. Letztere spielten meist eine entscheidende Rolle bei der Ausbreitung und theologischen Konsolidierung reformatorischen Gedankenguts, vielfach auch bei seiner politischen Durchsetzung im städtischen Kosmos. Denn um sie formte sich eine reformatorische Bewegung (Scribner), mit deren Unterstützung wichtige Kommunikationsplattformen, vor allem Predigtstühle (-> Prädikaturen), zugänglich wurden. Wie konfliktträchtig der innerstädtische Reformationsprozess verlief, bemaß sich in erster Linie daran an zwei Faktoren:

-

ob die Reformation früh Rückhalt an der die Stadt regierenden Elite fand oder ob die Reformation primär von sozialen Trägerkreisen inauguriert wurde, deen die Beteiligung an der städtischen Herrschaft (bisher) versagt war. Dann verschränkten sich Reformationsprozesse mit innerstädtischen Verfassungskonflikten und politischen Partizipationskämpfen;

-

der Intensität des altkirchlichen Widerstands, der in den meisten Städten von der Elite der Weltgeistlichkeit, nicht von der Ordensgeistlichkeit getragen wurde.

Oberdeutsche Reformation

So unterschiedlich sich die Ausgangslage der Reformation in der Stadt darstellte, so unterschiedlich war demzufolge auch ihr Verlauf. Im Ergebnis allerdings bildete sich in all diesen Städten, mehr oder mindert deutlich konturiert, eine vom mitteldeutschen Luthertum geschiedene eigene reformatorische Theologie heraus, desgleichen andersartige kirchliche Ordnungen. Diese spezifisch städtische Ausformung der Reformation wird als oberdeutsche Reformation bezeichnet, weil sie auf einen Raum beschränkt blieb, der im Norden durch die Linie Esslingen-Ulm-Augsburg, im Osten durch die Linie Augsburg-Kaufbeuren-Kempten, im Westen durch das Elsass und im Süden durch die deutsche Schweiz, mithin Oberdeutschland, begrenzt war. Theologisch kennzeichnete die oberdeutsche Reformation der Widerstand gegen Luthers Auffassung vom Abendmahl und Sakrament sowie eine stärkere Betonung der Heiligung, d.h. der Erneuerung der äußeren Lebensführung im Gehorsam gegen Gottes Gebote im Leben des Einzelnen wie der Gemeinschaft. Konsequenterweise sollte nicht nur die Kirche in ihrem äußeren Erscheinungsbild, in ihrer Verfassung, in ihren Riten grundlegend erneuert, sondern auch der städtische Lebensraum von biblischem Ethos durchdrungen werden. Der Bruch mit der mittelalterlichen Kirche wurde daher besonders radikal und kompromisslos vollzogen: Prozessionen und Wallfahrten wurden abgeschafft, die Bilder beseitigt, die Messe durch eine neue Form des Gottesdienstes ersetzt, die sich an den vorreformatorischen Predigtgottesdienst anlehnte, und in der obrigkeitlichen Sittenzucht ein moralischer Rigorismus institutionell verankert und praktiziert, der sowohl die vorreformatorischen Ansätze als auch vergleichbare Bemühungen im Luthertum bei weitem überbot. Ziel war „die wenigstens in der äußeren Moralität reine, heilige Stadt“ (4), die civitas Christiana zu Ehren Gottes, die „gantze, volle, satte reformation“, wie es der Konstanzer Reformator Ambrosius Blarer einmal formulierte. (5)

2.2: Bauernkrieg und Reformation

-

Bannerträger "Freiheit". Holzschnitt 1522. Thomas Murner ironisierte emblemeatisch die Leitbegriffe der reformatorischen Bewegung "Evangelium", "Wahrheit" und "Freiheit eines Christenmenschen" in drei aufgeblasenen Bannerträgern.

Aus Thomas Murner: Von dem großen lutherischen Narren, Straßburg 1522

Der Bauernkrieg im Kontext

„Der“ Bauernkrieg ist als zentraler Erinnerungsort in die deutsche Geschichte eingegangen. De facto gehört er freilich „in eine lange Reihe von europäischen und innerreichischen Aufständen und Widerstandsaktionen, die sich vom Spätmittelalter bis weit in die Neuzeit zieht“. (6) In Württemberg etwa lag der Aufstand des Armen Konrads gerade einmal 10 Jahre zurück; und die kleinen und mindermächtigen Grafen und Herren im Hohenlohischen und Rechbergischen bangten ebenso wie die Äbte Oberschwabens noch in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts vor einem neuerlichen Aufstand des gemeinen Mannes, der die Hauptlast ständig höheren Türkensteuern zu tragen hatte. Die Bauern waren und blieben eine stete Bedrohung vor allem für die Herrschaftsträger von Adel und Kirche. Diesbezüglich war der Bauernkrieg alles andere als singulär.

-

Bauern plündern das Kloster Weißenau. Zeichnung aus der zeitgenössischen Chronik des Abtes Jakob Murer, 1525

Hauptstaatsarchiv Stuttgart, B 523, Bd. 58, Bl. 4.

Der Bauernkrieg 1525