19. März 2025 | Gregor Hofmann | Museale Sammlung

Termin in der Sammlung. Foto: Barbara Spreer

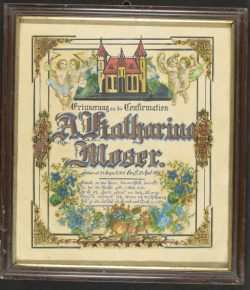

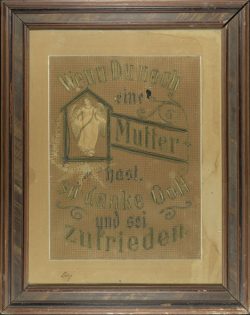

„Wenn Du noch eine Mutter hast, so danke Gott und sei zufrieden“ – Sprüche wie dieser, gestickt oder gedruckt, hingen um 1900 an den Wänden vieler Wohnungen. Johannes Wöhrle, genannt „Bachhans“, hat zahlreiche solcher Wandbilder gesammelt, sie geben Zeugnis alltäglicher Frömmigkeit Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts.

Pfarrer Spreer und Sammler Johannes Wöhrle. Foto: LKAS

Auf Vermittlung von Pfarrer in Ruhe Dietrich Spreer übernahm das Landeskirchliche Archiv rund 70 davon: Konfirmationsandenken, Stick- und Schutzengelbilder oder Darstellungen biblischer Szenen. Einige der übernommenen Motive sind in hohen Auflagen erschienen. Andere sind Unikate, die von örtlichen Kunsthandwerkern auf Bestellung individuell angefertigt wurden.

Referatsleiter Claudius Kienzle und Gregor Hofmann vom Landeskirchlichen Archiv nahmen die gerahmten Stücke am 12. Dezember im ostwürttembergischen Sontheim entgegen. Johannes Wöhrle führte die Archivare durch seine wohlgeordnete Sammlung, die insbesondere landwirtschaftliche Geräte und Haushaltsgegenstände umfasst, ehe er ihnen die Schenkung in vier großen Kartons übergab.

Nach einer konservatorischen Begutachtung wird die Schenkung archivisch erschlossen. Danach stehen die Objekte in der Musealen Sammlung für die Forschung oder für Ausstellungen zur Verfügung.

-

-

Schutzengelbild. LKAS_AS-9_Nr-9498_25.004_1

-

-

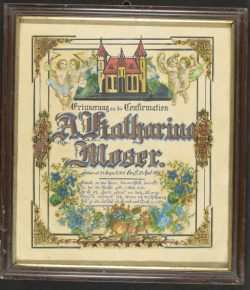

Konfirmationsbild. LKAS_AS-9_Nr-9496_25.002_1

-

-

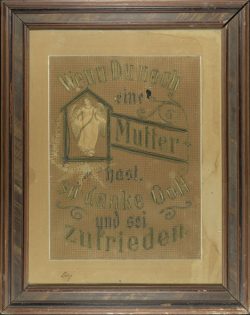

Wandspruch. LKAS_AS-9_Nr-9498_25.004_1

12. März 2025 | Heinrich Löber | Bestand

Die als ‚Nachlass Johannes Josenhans (1893-1981) (Familiennachlass Josenhans)‘ formierten Unterlagen geben Auskunft über die Herkunft des Pfarrers und Dekans, der zuletzt in Heidenheim seinen Dienst tat: Dieser stammt aus der pietistischen Familie Josenhans in Stuttgart. Sein Urgroßvater war Emanuel Josenhans (1780-1847), Weißgerbermeister in Stuttgart. Dessen Sohn war sein Großonkel und Namensvetter Johannes Josenhans (1822-1897), Kaufmann und daneben Stadt- und Pfarrgemeinderat.

Nicht wenige Akten geben Zeugnis von diesen beiden Josenhans‘, die herausragende Persönlichkeiten des evangelischen Lebens in Stuttgart im 19. Jahrhundert waren. Diese Unterlagen sind 2004 über ein Antiquariat in Münster in unser Archiv gelangt – vielleicht haben sie über den Buchnachlass ihres Nachkommens, Pfarrer Johannes Josenhans (+ 1981), diesen Schlenker gemacht? Aufgrund seiner Geschichte und seines Inhalt ist der Bestandsname ‚Nachlass Johannes Josenhans (1893-1981) (Familiennachlass Josenhans)‘ entstanden.

Neben genealogischen Unterlagen ist eine bemerkenswerte Korrespondenz überliefert. Diese beinhaltet Namen wie Aloys Henhöfer, Albert Knapp, Ludwig und Wilhelm Hofacker (bei Emanuel Josenhans), Johann Christoph und Christoph Blumhardt, Friedrich Bodelschwingh, Johann Hinrich Wichern und Ludwig Hofacker (bei Johannes Josenhans) und lässt den Umgang der Josenhans‘ mit erwecklich-pietistischen Persönlichkeiten jener Jahrzehnte erkennen. Auch eine Predigt des vom Katholizismus konvertierten, badischen erwecklichen Pfarrers Aloys Henhöfer ist überliefert (Nr. 17).

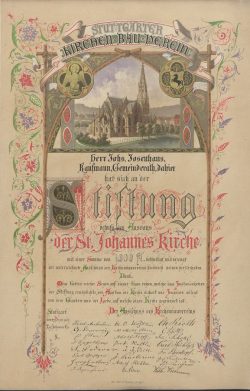

Neben diesen frömmigkeitshistorischen Zeugnissen sind zahlreiche Quellen Stuttgarter Ortskirchengeschichte überliefert, die erkennen lassen, dass Vater und Sohn einen überdurchschnittlich hohen Beitrag am evangelischen Leben der Stadt hatten. So war der Kaufmann Johannes Josenhans nicht nur Stadtrat, sondern auch Mitglied des Gesamtpfarrgemeinderats. Als solcher ist er bei der Reform des Deutschen Evangelischen Kirchentags beteiligt gewesen (1864), war Ausschussmitglied der Südwestdeutschen Konferenz für Innere Mission und bei der Gebetswoche des Evangelischen Bundes in Berlin zugegen (1870), hat die Neufassung der Perikopenordnung und die Gesangbuchfrage (1877) verhandelt und nahm bei der Lutherfeier 1883 in Wittenberg teil.

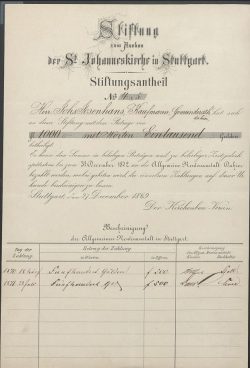

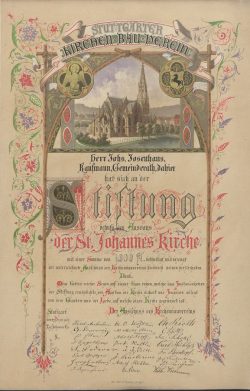

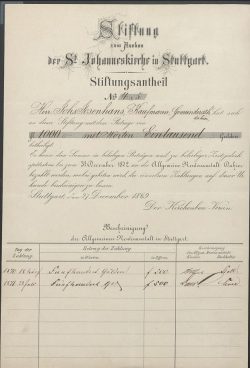

Johannes Josenhans‘ Verdienst ist auch im Kirchenbau zu verorten. Als Stifter hat er den Aufbau der Johanneskirche maßgeblich gefördert (1869-1876), ein bis heute bedeutendes Kirchenbauwerk der Stadt. Zudem war Johannes Josenhans Mitglied des „Comitees für die eiserne Kirche“ (‚Wanderkirche‘), deren Entstehung wirklich zustande kam und die Kirchennot der Stadt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelindert hat.

Aber auch theologische Literatur und Ausarbeitungen zeugen von der kirchlichen Verbundenheit der Josenhans‘.

Die Nachlassunterlagen haben die Signatur D 140, umfassen 31 Akten mit einem Umfang von 0,2 lfm. und weisen eine Laufzeit von (1762) 1783 bis 1919 auf. Deren Erschließungsdaten sind online recherchierbar und die Akten selbst in unserem Lesesaal einsehbar.

-

-

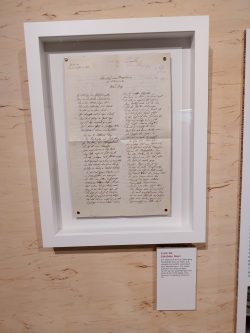

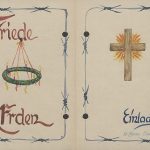

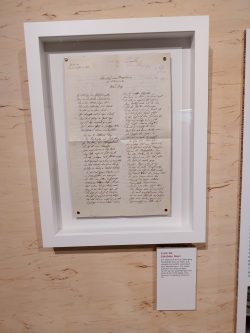

Urkunde des Kirchenbauvereins für Johannes Josenhans über 1.000 fl. für den Bau der Johanneskirche in Stuttgart (27.12.1869) [LKAS, D 140, Nr. 30], Vorderseite

-

-

Dasselbe: Rückseite

-

-

Johanneskirche nach ihrer Entstehung (1876) [Quelle www.stuttgart-west-evangelisch.de]

6. März 2025 | Andreas Butz | Ausstellung, Veranstaltung

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg und die Evangelische Landeskirche in Baden feierten die zum Anfang des Jahres erfolgte Fusion ihrer Archive und Bibliotheken und weihten den Erweiterungsbau für das Archiv in Stuttgart ein. Unter dem Motto „Vertraut den neuen Wegen” fand der Festakt für geladene Gäste am Freitag, 28. Februar im Standort von Archiv und Bibliothek in Stuttgart-Möhringen statt.

Die Veranstaltung wurde von Kirchenrätin Dr. Evelina Volkmann, Referatsleiterin für Theologie, Kirche und Gesellschaft der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, mit einer Andacht eröffnet. Die musikalische Gestaltung übernahm Kirchenmusikdirektor Hanke, Evangelische Landeskirche in Württemberg. Grußwortredner sind Kai Tröger-Methling, Leitender Direktor der Evangelischen Landeskirche in Baden, Martin Wollinsky, Oberkirchenrat für Finanzen, Bau und Umwelt der Evangelischen Landeskirche in Baden, und Stefan Werner, Direktor im Oberkirchenrat der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Im Anschluss daran wurden die Gäste zu einem Stehempfang gebeten. Es bestand außerdem die Möglichkeit, Kabinettausstellungen zu besichtigen und bei Führungen exklusive Einblicke in die neuen Magazin- und Arbeitsbereiche des Archiverweiterungsbaus zu erhalten.

Die Erweiterung des Bestandsgebäudes stellt einen bedeutenden Meilenstein in der hundertjährigen Geschichte des Archivs in Stuttgart dar und bietet erweiterte Kapazitäten sowie moderne Infrastruktur, um die wachsende Anzahl an historisch wertvollen Unterlagen für kommende Generationen zu bewahren. Der neue Gebäudeteil umfasst auf insgesamt vier Geschossen rund 2.300 Quadratmeter Bruttogrundfläche mit Anlieferungsbereich, Magazinen, einem Digitalisierungszentrum für den nutzerfreundlichen Zugriff auf relevante Dokumente, zeitgemäßen Büro- und Besprechungsräumen sowie neuen Räumlichkeiten für die Kirchenbuchportal GmbH. Vor Ort stehen außerdem neun Ladestationen für E-Autos sowie acht Fahrradstellplätze mit einer Reparaturstation zur Verfügung. Die Evangelische Landeskirche in Württemberg hat fast zehn Millionen Euro für den Erweiterungsbau zur Verfügung gestellt, der nun nach rund zwei Jahren Bauzeit eingeweiht wurde.

Dessen Herzstück sind die konstant klimatisierten Magazinräume, in denen künftig Amtsbücher, Akten und anderes Archivgut aus Jahrhunderten Geschichte der beiden großen evangelischen Kirchen in Baden-Württemberg eine neue sichere Unterbringung finden werden. Von den insgesamt 1.570 Quadratmetern Nutzfläche des Gebäudetrakts stehen allein 1.090 Quadratmeter für diese Räumlichkeiten mit einer Kapazität von 15 laufenden Regalkilometern zur Verfügung. Im Planarchiv bieten zusätzlich 54 Archivierungsschränke Platz für großformatige Karten, Pläne und Plakate. Für die Lagerung von mehr als 120.000 historischen Fotografien, Dias und originalen Glasnegativen wurde außerdem ein eigenes Bildarchiv eingerichtet. Modernste Gebäudetechnik gewährleistet dabei, dass Temperatur und Luftfeuchte raumbezogen an die unterschiedlichen Klimabedingungen des empfindlichen Archivguts angepasst sind.

Dank zukunftssicherer Anlagentechnologie erfüllt der Erweiterungsbau auch energetisch einen hohen Standard. Der Strombedarf wird dabei zum Großteil über eine hauseigene Photovoltaikanlage gedeckt. Die Wärmeerzeugung erfolgt mittels Luft-Wasser-Wärmepumpe. Durch eine ressourcenschonende Bauteilaktivierung können außerdem die Magazinräume so temperiert werden, dass je nach Bedarfsfall eine Kühlung oder Erwärmung stattfindet. Entstanden ist so ein hochfunktionaler Archiverweiterungsbau, der gleichzeitig strenge konservatorische Erfordernisse mit hoher Energieeffizienz und geringen Betriebskosten vereint.

Die Archive und Bibliotheken der Evangelischen Landeskirche in Württemberg und der Evangelischen Landeskirche in Baden haben nach dreijähriger Planung und Vorbereitung zum 1. Januar 2025 fusioniert. Ein Großteil der Bestände und Medien aus Baden wird im Frühjahr 2025 nach Stuttgart umziehen, und auch die Mitarbeitenden des badischen Archivs werden künftig hauptsächlich in der Landeshauptstadt ihren Arbeitsplatz haben. Ziel ist es, durch die Fusion langfristig Kosten zu sparen und dabei das Angebot aufrecht erhalten zu können.

-

-

Martin Wollinsky, Oberkirchenrat für Finanzen, Bau und Umwelt der Evangelischen Landeskirche in Baden. Foto: LKAS

-

-

Kai Tröger-Methling, Leitender Direktor der Evangelischen Landeskirche in Baden. Foto: LKAS

-

-

Dr. Claudius Kienzle, Referatsleiter Wissensmanagement der Landeskirche Württemberg. Foto: LKAS

-

-

Stefan Werner, Direktor im Oberkirchenrat der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Foto: LKAS

-

-

Leiterin der EHZ-Bibliothek Frau Bettina Schmidt erläutert das neue Logo der Bibliothek. Foto: LKAS

-

-

Mareike Ritter, Stellvertretende Referatsleiterin, erläutert die neuen Logos. Foto: LKAS

-

-

Die neuen Logos. Foto: LKAS

-

-

Ausstellung im Foyer. Foto: LKAS

-

-

Ausstellung im Foyer. Foto: LKAS

26. Februar 2025 | Andreas Butz | Digitalisierung, Genealogie, Interkultur

Zwischen 1963 (ab 1966 im Rahmen des staatlichen Programms der Sicherungsverfilmung von wertvollem Kulturgut) und 1999 wurden umfassend Daten über die württembergischen Kirchenbücher erhoben und alle diesbezüglichen Bände verfilmt. Die damals entstandenen 2237 Mikrofilme mit Kirchenbüchern waren die Grundlage für die Erstellung von Digitalisaten dieser Quellen, welche nun über das Kirchenbuchportal Archion online eingesehen werden können. In den zehn Jahren nach dem Online-Gang von Archion tauchten immer wieder einzelne Kirchenbücher auf, von denen man bei der Verfilmungsaktion offenbar keine Kenntnis hatte, beziehungsweise, die man übersehen hatte. Diese Bände haben wir stillschweigend digitalisieren lassen und jeweils an das Kirchenbuchportal weitergeleitet. Ein besonders schöner Fall sind die Seelenregister der Stuttgarter Hospitalkirche, auf deren Vorhandensein im Bestand des Pfarrarchivs uns eine Familienforscherin aufmerksam machte. Wir haben die Bände digitalisieren lassen.

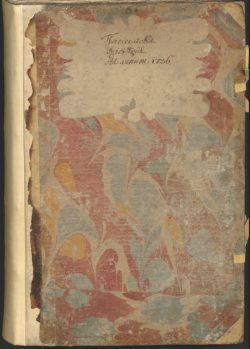

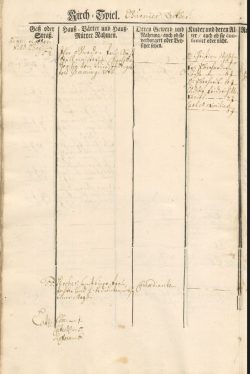

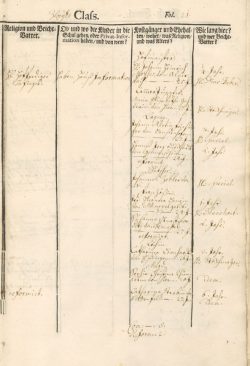

Es handelt sich um insgesamt vier umfangreiche Bände, nämlich aus den Jahren 1736, 1741, 1744 und 1747. Der erste dieser Bände trägt auf dem Einband die Aufschrift „Thurnieracker. Kirchspiel. A.D. 1736“ und auf dem Innentitel findet sich folgende Information: „Beschreibung aller Hausväter und aller Hausmütter samt deren Professionen, Kinder und Kostgänger und Ehehalten, woher und wie lange dieselbigen allhier und welcher Religion sie sein, auch was Beichtväter sie haben, und zwar soviel den Thurnieracker betrifft“. Die Bezeichnung Turnieracker für das Stadtviertel bezieht sich auf einen mittelalterlichen Turnierplatz, der in der frühen Neuzeit als Stuttgarter Vorstadt bebaut wurde. Während die Vorstadt Bohnenviertel östlich der Altstadt ein Handwerkerviertel war, bildete das Turnierackerviertel eine Wohngegend für die Ehrbarkeit, also für die reicheren Bürger Stuttgarts, und wurde auch „reiche Vorstadt“ genannt. Die zuständige Pfarrkirche war die Hospitalkirche, die aus einem Ende des 15. Jahrhunderts auf dem Gebiet des alten Turnierplatzes begründeten und schon 1536 bei der Reformation aufgelösten Dominikanerkloster hervorging und sich mitten in diesem Stadtviertel befindet. Der Inhalt der vier Bände ist jeweils in zehn Klassen unterteilt, wobei jede Klasse einige Straßen des Viertels und ihrer Haushalte enthält. Leider sind keine Straßennamen und Hausnummern angegeben, sondern die Standorte der Häuser beschrieben mit Hinweisen wie zum Beispiel „beim Rotenbildtor“, beim „Löwen“ (vermutlich ein Gasthaus), beim Gymnasium, beim Specialathaus (also beim Dekanat). Neben den Haushaltsvorständen, deren Berufe angegeben sind, enthalten die Einträge auch Informationen zu den Kindern und den Schulen, die diese besuchen, sowie zum Hausgesinde. Das Hausgesinde setzte sich vor allem aus Mägden zusammen, aber auch aus Knechten, Köchen, Sekretären, Gesellen und ähnlichem. Mit den oben genannten altertümlichen Begriffen „Kostgänger“ und „Ehehalten“ sind Untermieter und das Gesinde gemeint. Die damalige Bewohnerschaft des Stadtviertels lässt sich Haus für Haus rekonstruieren. Ein alphabetischer Namensindex am Ende der Bände ermöglicht den Zugang zu den Einträgen nach dem Namen der gesuchten Person. Im Jahr 1736 hatte das Stadtviertel 4680 Einwohner, unter denen sich neben den Angehörigen der protestantischen Konfession in geringem Maße auch Katholiken, Reformierte, Separatisten und Juden befanden.

Die vier Bände dürften in erster Linie für Familienforscher interessant sein. Allerdings ist zu erwarten, dass die in den Bänden enthaltenen Informationen auch für die Erforschung der Stadtgeschichte, insbesondere die Erforschung der sozialen Struktur des Stadtviertels, interessant sein dürften. Eine kursorische Durchsicht der Einträge zeigt, dass es sich bei den Besitzern der Häuser dieses Stadtviertels nicht selten um Mitglieder der Stuttgarter Obersicht beziehungsweise der damaligen Prominenz handelte. Es würde sich von dem her anbieten, diese Bände heranzuziehen, wenn man über bekanntere Personen der damaligen Zeit forscht, die in Stuttgart lebten.

Die Bände sind auf Archion hier zu finden:

Seelenregister 1736 Band 6

Seelenregister 1741 Band 7

Seelenregister 1744 Band 8

Seelenregister 1747 Band 9

-

-

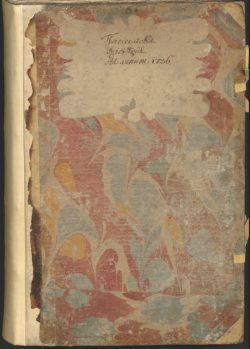

Einband von Band I (1736)

-

-

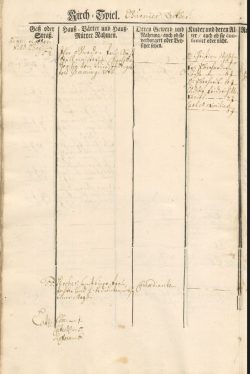

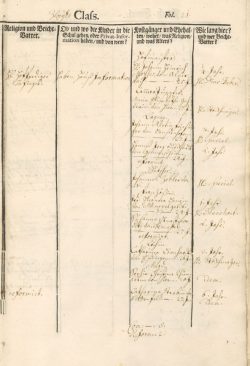

Beispielseite Eintrag für Sophia Charlotta von Kniestätt, Oberstallmeisterin (d.h. Ehefrau des Oberstallmeisters), die beim Rotenbildtor wohnte, mit ihren Kindern

-

-

Hausgesinde der Oberstallmeisterin v. Kniestätt, wie Hofmeister, Lakai, Kutscher, Köchin, Magd, aber auch zwei Französinnen (vielleicht Erzieherinnen der Kinder). Die Kinder gingen in keine Schule, sondern wurden von Hauslehrern unterrichtet. (erhielten „Privat-Instruktion“).

20. Februar 2025 | Heinrich Löber | Allgemein

Das Landeskirchliche Archiv Stuttgart bietet allen, die sich in der Berufsfindungsphase befinden oder vor dem Beginn einer Ausbildung oder eines Studiums stehen und vorher in einem Bereich tätig sein möchten, in den sie sonst nicht ohne weiteres hineinschnuppern können, ein FSJ an. Es bietet nicht nur Einblicke in die spannenden Arbeitsfelder eines Archivs, sondern auch die Möglichkeit, sich praktisch und theoretisch zu erproben und zu orientieren.

In unserem Archiv lernt man alle Bereiche der archivischen Arbeit kennen, aber auch die museale Sammlung der Landeskirche und die Evangelische Hochschul- und Zentralbibliothek. In welchen Bereichen des Archivs die/der FSJler:in schließlich eingesetzt wird, wird nach den Fähigkeiten, aber auch Wünschen entschieden. Die Auswahl ist groß! Sinnstiftende Arbeit und unerwartete Einblicke sind garantiert.

Unser Landeskirchliches Archiv ist seit fünf Jahren eine der zahlreichen Einsatzstellen der Jugendbauhütte Baden-Württemberg. Die Bewerbung für ein Freiwilliges Jahr in unserem Archiv erfolgt über die Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste: https://www.ijgd.de/dienste-in-deutschland/fsj-denkmalpflege.html.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung (Heinrich Löber; Tel.: 0711 2149-285; Mail: heinrich.loeber@elk-wue.de).

Bei organisatorischen Fragen können Sie sich an die für Baden-Württemberg zuständige ijgd Jugendbauhütte in Esslingen wenden (Jugendbauhütte Baden-Württemberg, Technisches Rathaus, Ritterstraße 17, 73728 Esslingen am Neckar, T.: 0711 3512-2141, Mail: fsj.denkmal.bw@ijgd.de).

Berichte von unseren ehemaligen und derzeitigen FSJler*innen finden Sie in unserem Blog, zum Beispiel hier und hier.

Beitragsbild: Ihr Arbeitsplatz für 365 Tage. Foto: LKAS

17. Februar 2025 | Dorothea Besch | Bestand

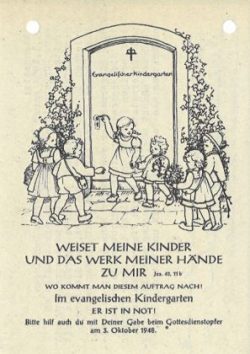

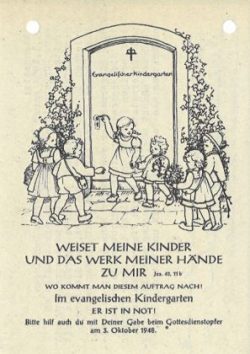

Die jetzt erschlossenen Unterlagen des „Evangelischen Landesverbandes für Kinderpflege“ zeigen, dass der Mangel an pädagogischen Fachkräften kein aktuelles Phänomen ist, sondern bereits vor 80 Jahren auftrat. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges verlangte die alliierte Militärregierung die Auflösung der von der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) betriebenen Kindergärten und trug damit zu einem unerwarteten Aufschwung der evangelischen Kindergartenarbeit bei. Die wiedereröffneten evangelischen Kindergärten wurden zumeist von Kinderschwestern des Diakonissenmutterhauses Großheppach geleitet, doch fehlte es an Personal für die neu gegründeten Kindergärten. Es fehlte nicht nur an ausgebildeten Kindergärtnerinnen, sondern auch an Räumlichkeiten, Spielmaterial und Kohle zum Heizen der Kindergärten. Deshalb konnte die Kindergartenbetreuung auf dem Land meist nur in den Sommermonaten angeboten werden. Viele Kindergärten hatten während der Heuernte von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 19 Uhr geöffnet. Der Kindergarten orientierte sich in dieser Zeit eher an den Bedürfnissen der in der Landwirtschaft tätigen Eltern als am Wohl der Kinder. Bei einer Gruppengröße von bis zu 80 Kindern mit einer Kindergärtnerin und einer Kinderpflegerin hatte der Kindergarten vor allem die Funktion einer Bewahranstalt. Dennoch schien er manchmal eine bessere Alternative zu sein, als die Kinder allein und unbeaufsichtigt zu Hause zu lassen.

Man möchte sich nicht vorstellen, wie eine in einer autoritären Gesellschaft sozialisierte Kindergärtnerin in der Nachkriegszeit 80 Kinder zur Ruhe brachte, um Geschichten erzählen zu können oder mit ihnen Kreisspiele zu machen. Gelegentlich ist in den Visitationsberichten des Landesverbandes zu lesen, dass die eine oder andere Kindergärtnerin mit „zu harter Hand“ ihren Kindergartenalltag bewältigte.

In der Korrespondenz des Landesverbands mit den Trägern der Kindergärten wird das Frauenbild der 1950er Jahre besonders im Hinblick auf die Berufstätigkeit von verheirateten Kindergärtnerinnen deutlich: „Es ist doch unmöglich, dass die Zeit und die Gedanken, die das Führen eines Kindergartens erfordern von jemand aufgebracht werden kann, dessen Zeit, Kraft und Gedanken doch in erster Linie der Familie und dem Haushalt gelten müssen.“[1] Darüber hinaus wurden die moralischen Anforderungen klar definiert: „Es ist unmöglich, dass eine Mitarbeiterin in einem evangelischen Kindergarten weiter in der Arbeit steht, von der im Ort bekannt ist, dass sie in einem ehebrecherischen Verhältnis gelebt hat oder noch lebt. Eine Kindergärtnerin muss Vorbild nicht nur für die Kinder, sondern vor allem auch für die Mütter dieser Kinder sein.“[2] Die Kindergärtnerin als öffentliche Person hatte sich nicht nur moralisch einwandfrei zu verhalten, sondern sollte sich selbstverständlich auch ehrenamtlich in die Gemeindearbeit einbringen. Die Leitung von Kinderkirche, Jungschar- und Mädchenkreisen wurde erwartet, die Teilnahme an Bibelstunde, Gottesdienst und Kirchenchor vorausgesetzt. Dass dies eine Überforderung darstellen konnte, brachte eine Kindergärtnerin zum Ausdruck: „Außerdem stoße ich auf großes Unverständnis, wenn ich feststellen muss, dass die kirchliche Nebenarbeit beinahe mehr Zeit in Anspruch nimmt als der Kindergarten.“[3]

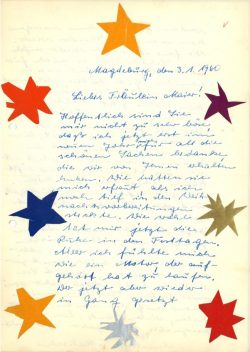

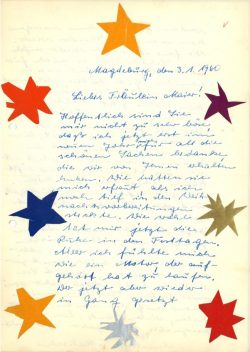

Die Korrespondenz der beim Landesverband angestellten Jugendleiterinnen – ab den 1970er Jahren Sozialpädagoginnen genannt – ermöglicht zusätzlich einen Einblick in die Kindergartenarbeit in der DDR. Unter dem Stichwort „Osthilfe“ wurden von der EKD „Patenkindergärten“ in der „sowjetisch besetzten Zone“ vermittelt. Die Dankschreiben zeigen die Freude über erhaltene Pakete mit Spiel- und Bastelmaterialien und geben Aufschluss über die nicht ganz einfache evangelische Kindergartenarbeit in Ostdeutschland.

Insgesamt zeigt dieser spannende Bestand eine Entwicklung der evangelischen Kindergartenarbeit, die gesamtgesellschaftlichen Strömungen unterworfen ist. Die in den Nachkriegsjahren in manchen Kindergärten teilweise autoritär anmutende Erziehung wandelt sich mit zunehmender gesellschaftlicher Liberalisierung im Blick auf das Kind. Die Bedürfnisse des Kindes rücken vor allem in den 1970er Jahren in den Mittelpunkt der Kindergartenarbeit, die Förderung und Bildung des Kindes in seiner Ganzheit steht im Vordergrund der Fortbildungsveranstaltungen für Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen. Das Besondere an der Korrespondenz zwischen den Mitarbeiterinnen des Landesverbandes und den Kindergärtnerinnen ist die Präsenz von Frauen, die mit viel Herzblut und Engagement für das Wohl der Kinder arbeiteten.

Der Bestand des „Evangelischen Landesverbands für Kinderpflege“, steht allen Interessierten zur Einsicht unter der Signatur K 60 nun im Lesesaal des Landeskirchlichen Archivs zur Verfügung. Hier finden Sie das Inventar des Bestandes.

Anmerkungen

[1] LKAS, K 60, Nr. 5.

[2] LKAS, K 60, Nr. 14.

[3] LKAS, K 60, Nr. 19.

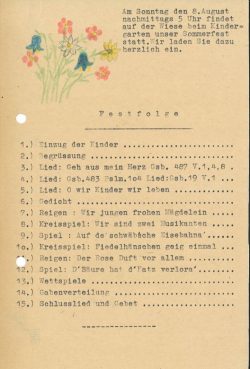

Beitragsbild: K 60 Nr. 87 1953

-

-

K 60 Nr. 28 1948

-

-

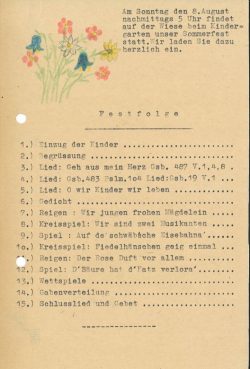

K 60 Nr. 19/II, Einladung zum Sommerfest des Kindergartens Hessental ca. 1950

-

-

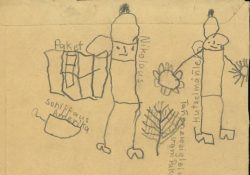

K 60 Nr. 217, Fortbildung für Kindergärtnerinnen 1951.

-

-

K 60 Nr. 217, Fortbildung für Kindergärtnerinnen 1951.

-

-

K 60 Nr. 224/I

-

-

K 60 Nr. 35, Beilage zum Dankschreiben aus dem Kindergarten Waldenburg 1951

12. Februar 2025 | Andreas Butz | Bestand

Johannes Berger wurde am 22. Juni 1906 in Leipzig-Schönefeld als Pfarrerssohn geboren. Nach dem Studium in Leipzig und Marburg und dem Vikariat wurde er 1931 Pastor an der Landesheil- und Pflegeanstalt Hochweitzschen, 1932 Pfarrer in Beicha und 1938 dann in Oberfrohna. Zur Zeit des Nationalsozialismus schloss sich Berger den Deutschen Christen an. 1943 wurde er an die Front eingezogen. Nach Ende des Kriegs wurde er in Sachsen wegen seiner DC-Mitgliedschaft seines Dienstes enthoben. Er war von August 1945 bis März 1946 Lagerpfarrer im Kriegsgefangenenlager Babenhausen. 1946 wurde er in Württemberg in den pfarramtlichen Vertretungsdienst übernommen und arbeitete dort zunächst als Pfarrer im Internierungslager Ludwigbsurg. 1949 wurde er Pfarrer für Religionsunterricht in Ludwigsburg, 1962 dann Pfarrer in der Paul-Gerhard-Gemeinde in Ludwigsburg. Wegen gesundheitlicher Beschwerden trat er 1970 vorzeitig in den Ruhestand. Er starb am 11. August 1985 in Ludwigsburg.

Der kleine Bestand kam im Jahr 2000 an das Landeskirchliche Museum und gelangte darüber in das Landeskirchliche Archiv. Der Bestand besteht aus 21 Akten mit einer Laufzeit von 1940 bis 1948. Er wurde im September 2023 von Dr. Johannes Grützmacher erschlossen und nun von Daniel Miller Martínez im Rahmen seines FSJs endgültig bearbeitet.

Besonders interessant scheinen die Akten, die sich auf seine Tätigkeit als Pfarrer des Lagers 74 beziehen. Nach dem Ende der NS-Herrschaft existierten in den beiden Besatzungszonen in Württemberg mehrere Internierungslager, in denen Personen untergebracht waren, die in irgendeiner Hinsicht Funktionen innerhalb des Nationalsozialismus innegehabt hatten. In der französischen Besatzungszone bestand ein solches Lager in Balingen, in der amerikanischen Zone waren es folgende Lager: Nr. 72 in Ludwigsburg Rotbäumlesfeld, Nr. 74 in Ludwigsburg-Oßweil, Nr. 75 in Kornwestheim, Nr. 76 auf dem Hohenasperg, Nr. 77 in der Fromannkaserne in Ludwigsburg (Frauenlager) und dann noch ein Lazarettlager in der Königsallee in Ludwigsburg. Diese Einrichtungen konzentrierten sich somit in und um Ludwigsburg. Die Insassen dieser Lager wurden durch Geistliche betreut. Eventuell war die Rückkehr zum Glauben für manche der Insassen auch ein Weg die Vergangenheit zu bearbeiten und wieder in das gesellschaftliche Leben zurückzukehren. Wer zu diesen Fragen forschen möchte könnte den Nachlass von Johannes Berger heranziehen. Das Inventar des Bestandes ist hier online einsehbar.

-

-

LKAS, D148, Nr. 2. Wochenplan.

-

-

LKAS, D148, Nr. 2. Programm Kulturwoche Lager 72.

-

-

LKAS, D148, Nr. 2. Programm Kulturwoche Lager 72. Rückseite.

-

-

LKAS, D148, Nr. 9. Einladung

-

-

LKAS, D148, Nr. 9. Einladung mit Programm.

5. Februar 2025 | Andreas Butz | Bestand

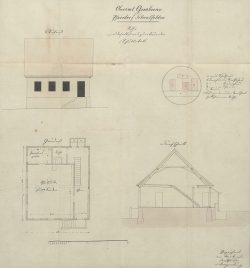

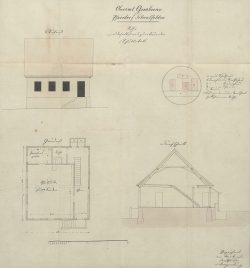

Pfarrarchiv Schmalfelden, Nr. 232. Plan des Schulhauses.

Das Pfarrarchiv Schmalfelden ist nun von unserer Kollegin Birgitta Häberer erschlossen und das Inventar online einsehbar. Seit 1806 gehört der hohenlohische Ort zu Württemberg. Der Bestand umfasst ca. sechs laufende Regalmeter Akten. Darunter befinden sich Amtsbücher wie Kirchenkonvents- oder Kirchengemeinderatsprotokolle, aber beispielsweise auch ein Band mit dem Titel „Acta in allerhand Klag- und Streitsachen von ältern und jüngern Zeiten bey der Pfarr und Caplaney“, der um 1602 einsetzt, sowie verschiedene Einnahmebücher aus dem 16. Jahrhundert. In dieser Zeit setzen auch die gut überlieferten und zahlreich vorhandenen Rechnungsbücher (Heiligenpflegrechnungen) ein. An ungebundenen Akten enthält das Pfarrarchiv erwartungsgemäß die im Pfarramt entstandenen Registraturakten bis etwa 1970.

Darüber hinaus enthält das Pfarrarchiv auch allerlei Akten und Protokolle, die die Dorfschule betreffen. Denn in den württembergischen Dörfern war der Ortspfarrer stets auch Schulpfleger. Wer sich mit der lokalen Schulgeschichte beschäftigt, tut gut daran, die Überlieferung der Pfarrämter für seine Forschungen zu nutzen. In den Pfarrarchiven sind insgesamt acht Schulakten sowie ein Protokollband des Ortsschulrats vorhanden. Die Akten enthalten auch Unterlagen zum Bau des Schulhauses.

Beitragsbild: Pfarrarchiv Schmalfelden, Nr. 232. Lageplan in der Schulhausakte.

29. Januar 2025 | Heinrich Löber | Bestand

Mit seiner Ernennung zum Pfarrer des Städtchens Wildberg (1833) kam Karl Georg Haldenwang (1803-1862) in eine bettelarme und hoch verschuldete Gegend, die zugleich mit Kleinkriminalität und sittlichen Vergehen zu kämpfen hatte. Die Bekämpfung der Armut und Not der Bevölkerung, v. a. aber auch eine Minderung des Elends der hilflosen, verspotteten und oft ausgestoßenen behinderten Kinder wurden zu Haldenwangs oberstem Ziel.

Aus diesem christlich motivierten Anspruch und seinem festen Willen heraus konnte er 1838 die Internatsschule „Rettungshaus für schwachsinnige Kinder“ für zunächst 15 geistig behinderte Kinder in einer angemieteten Wohnung eröffnen. Karl Haldenwang kaufte bereits ein Jahr später ein Haus, in dem nun 30 Kinder lebten und unterrichtet wurden und das seine Schwester leitete. Doch Haldenwangs schwacher Gesundheitszustand ließ einen weiteren Einsatz von ihm in Wildberg nicht zu, er wurde 1845 nach Giengen versetzt. Bereits zwei Jahre später 1847 musste die Wildberger Schule für geistig Behinderte schließen; zehn Kinder wurden von der neu eröffneten Heil- und Pflegeanstalt Mariaberg bei Gammertingen übernommen.

In Erinnerung an diese Lebensleistung setzte sich 1970 der Rektor der Sonderschule für bildungsschwache Kinder und Jugendliche in Leonberg-Ramtel für die Benennung „seiner“ Schule als „Karl-Georg-Haldenwang-Schule“ ein. Bereits im September 1971 kam Rektor Eberhard Schmalzried mit der angestrebten Namensgebung zum Ziel.

Doch diesem Vorhaben ging eine jahrelange Beschäftigung mit den Anfängen der Behindertenarbeit und damit auch mit dem schwäbischen Pfarrer Karl Haldenwang durch Schmalzried voraus. Davon zeugen die zum „Nachlass Karl Haldenwang“ formierten Unterlagen, die nicht wenige Originalschriftstücke von Haldenwang enthalten. Sie übergab Eberhard Schmalzried 2005 dem Landeskirchlichen Archiv Stuttgart.

Die Nachlassunterlagen erhielten die Signatur D 194, umfassen 14 Akten mit einem Umfang von 0,1 lfm. und weisen die Laufzeit (1784) 1818, 1832-1861, 1929, 1970-2001 auf. Deren Erschließungsdaten sind online recherchier- und die Akten selbst in unserem Lesesaal einsehbar.

Karl Haldenwang mit Ehefrau, seinen beiden jüngsten Kindern sowie seinem Schwiegervater (um 1860) [LKAS, D 194, Nr. 14-2]

22. Januar 2025 | Heinrich Löber | Bestand

Es ist nicht viel, was als „Nachlass Walter Kittelberger (1902-1980)“ in unserem Archiv überliefert ist. Aber es sind außergewöhnliche Schriftstücke, die durch die Bearbeitung ans Licht gebracht wurden und nun recherchierbar sind.

Nach Stationen als Vikar in Hochdorf, Pfullingen, Machtolsheim, wieder in Pfullingen und dann an der Lutherkirche Cannstatt (1925-1928) wurde Kittelberger 1928 Pfarrer in Conweiler, 1933 in Wolfenhausen und schließlich 1949 in Dürrwangen. Am 1. Juni 1967 trat er in den Ruhestand, den er in Geislingen (Balingen) verlebte.

Die Verlobte Ruth Reiber (hinten rechts) zusammen unter anderem mit einer Gemeindeschwester (um 1930), LKAS, D 139, Nr. 23b.

Die Verlobung (1930) und Ehe (26. Mai 1931) mit Ruth geb. Reiber (1904-1986), einer Tochter des Trikotfabrikanten Johann Gottfried Reibel aus Balingen, ist in diesen Nachlassunterlagen allgegenwärtig. Denn sowohl seine – teilweise in Gedichtform verfassten – Tagebücher als auch die Brautbriefe zeugen von einer großen Erwartung an die bevorstehende gemeinsame Hoch-Zeit.

Dabei geben die zahllosen Brautbriefe seiner Verlobten Ruth aus der Zeit von Mai 1930 bis zu ihrem Einzug in das Pfarrhaus Conweiler im Mai 1931 ein beredtes Zeugnis ihrer Liebe zu ihrem „inniggeliebten Walterle“ und „allerliebsten Walterlein“. Kittelberger wiederum fasst seine Liebe in Gedichte und Tagebuchaufzeichnungen. Daneben ist es interessant zu wissen, dass seine Mutter Marie ebenso eine geborene Reiber war, die Ruth zunächst mit „Tante Marie“, dann mit „liebe Mutter“ anschreibt. Offenbar bestand zwischen ihr und der Schwiegermutter in spe eine verwandtschaftliche Beziehung. Nach dem Tod von Vater Gottlieb Kittelberger wohnte die Mutter mit im Pfarrhaus in Conweiler.

Ein Tagebucheintrag – verfasst im November 1934 – vermittelt einen Geschmack für Kittelbergers Lyrik (Nr. 13):

Suche keinen sichern Ort,

wo du kannst geruhig wohnen.

Grabe nicht nach einem Hort,

der die Mühen möge lohnen.

Folge mutig dem Gefühl,

das dem Herzen froh entsprießet.

Immer bist du an dem Ziel,

wenn sich’s frei aus dir ergießet.

Neben diesen sehr privaten Zeugnissen lässt nur eine Akte (Nr. 14) Walter Kittelberger in seinem Funktion als Pfarrer herausscheinen. Diese enthält vertrauliche Briefe an ihn als Seelsorger der Evangelischen Gemeinde Conweiler: Es geht in ihnen um das Anzeigen eines Ehebruchs, die Sorge um den Zustand einer Patin, die Bitte um Verzeihung und um einen Conweiler Maurer. Offenbar traute man Kittelberger vertrauliche und vermittelnde und Fähigkeiten zu.

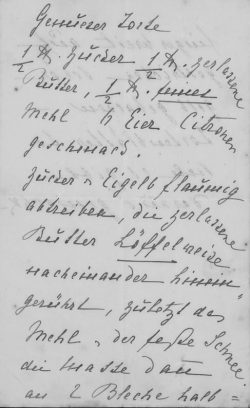

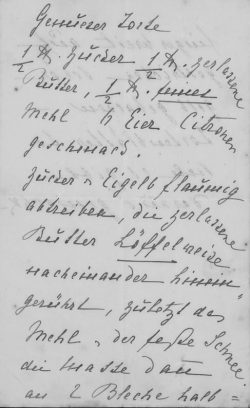

Einen weiteren, nicht geringen Teil bilden Kalender und Tagebücher des Vaters. In einem dieser Tagebücher diente ein Genueser-Tortenrezept als Lesezeichen (Nr. 6).

Der Nachlass erhielt die Signatur D 139, umfasst 23 Akten mit einem Umfang von 0,2 lfm. und weist eine Laufzeit von (1907) 1911 bis 1939 und 1979/80 auf. Dessen Erschließungsdaten sind online recherchier– und die Akten selbst in unserem Lesesaal einsehbar.

-

-

Lesezeichen mit Rezept fürr Genueser Torte im Tagebuch des Vaters, 1912, recto. LKAS, D 139, Nr. 62.

-

-

Dasselbe, verso.

17. Januar 2025 | Andreas Butz | Allgemein

Wir begrüßen Janine Riehl in unserem Archiv. Sie absolviert bei uns ihr dreimonatiges Pflichtpraktikum im Rahmen ihres Masterstudiums der Kunstgeschichte an der Universität Stuttgart. Sie wird unsere Inventarisatorin Dr. Anette Pelizaus bei der Inventarisierung der Kunstgegenstände der Evangelischen Landeskirche unterstützen. Dazu gehören Termine in den Kirchengemeinden, bei denen Kunstgegenstände wie Vasa Sacra, Gemälde, Skulpturen oder Glasmalereien systematisch erfasst und fotografisch dokumentiert werden. Wir heißen sie herzlich willkommen und wünschen ihr eine schöne und lehrreiche Zeit!

Foto: LKAS

15. Januar 2025 | Andreas Butz | Aktenfund, Genealogie

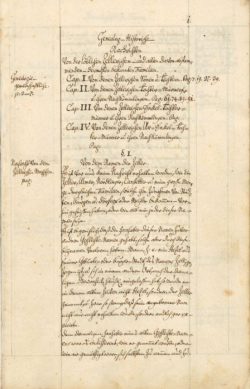

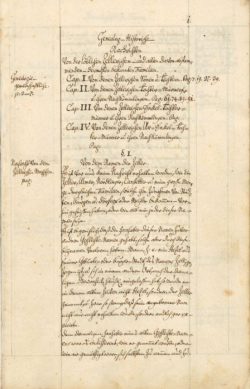

Das Landeskirchliche Archiv verwahrt auch eine Handschriftensammlung, die sehr unterschiedliche Archivalien dieser Art enthält. Hier finden sich Zimelien wie die Württembergische Konkordienformel, die im 17. und 18. Jahrhundert von allen württembergischen Pfarrern unterschrieben wurde, oder die Großgartacher Predigtbände neben Vorlesungsmanuskripten, Liedersammlungen, Buchmanuskripten und vielem mehr.

Das Landeskirchliche Archiv verwahrt auch eine Handschriftensammlung, die sehr unterschiedliche Archivalien dieser Art enthält. Hier finden sich Zimelien wie die Württembergische Konkordienformel, die im 17. und 18. Jahrhundert von allen württembergischen Pfarrern unterschrieben wurde, oder die Großgartacher Predigtbände neben Vorlesungsmanuskripten, Liedersammlungen, Buchmanuskripten und vielem mehr.

In diesem Jahr wurde die Handschriftensammlung um die Handschrift „Genealogisch-Historische Nachrichten von der löblichen Zellerischen und allen davon abstammenden dermalen bekannten Familien“ erweitert. Die Handschrift umfasst 145 Seiten und wurde von einem namentlich nicht bekannten Schreiber im 18. Jahrhundert angefertigt. Die Familie Zeller ist eine bedeutende Familie der württembergischen Kirchengeschichte. Die Einträge zu den einzelnen Personen der Familie sind teilweise sehr umfangreich und enthalten viele Informationen über deren Lebensweg. Darüber hinaus dürfte die Handschrift für Familienforscher von Interesse sein. Das Digitalisat kann hier eingesehen werden.

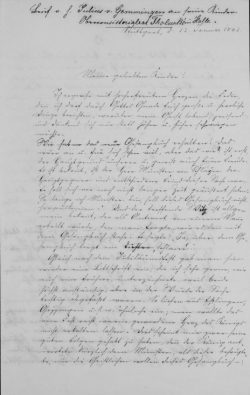

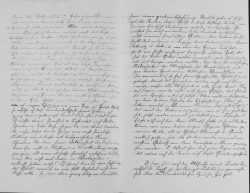

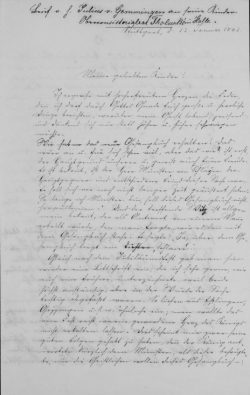

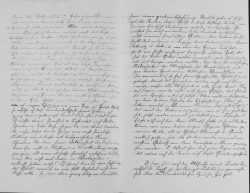

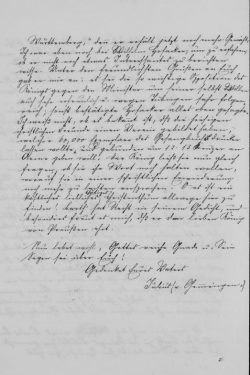

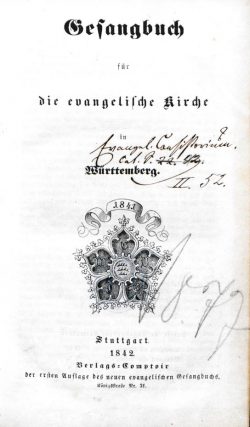

13. Januar 2025 | Heinrich Löber | Aktenfund

Am 12. Januar 1842 schrieb Julius Freiherr von Gemmingen (1774-1842) in Stuttgart an „Meine geliebten Kinder“. Gemeint sind damit seine Tochter Mathilde (1816-1894) und ihr Mann, der berühmte Theologen August Tholuck (1799-1877), dessen zweite Ehefrau sie war. Mathilde Tholuck hat sich als Begründerin der Diakonissenanstalt in Halle bleibende Verdienste erworben.

Dieser Brief kam bei der Bearbeitung des Nachlasses des Dekans Johannes Josenhans (1893-1983) [LKAS, D 140] ans Tageslicht, hat aber nur im weitesten Sinne Bezug zum Nachlassgeber. Dieser kommt zwar aus der schwäbischen Erweckungsbewegungstradition, aber eine Verbindung ist nur in dieser Frömmigkeit und nicht in einer unmittelbaren Verbindung zu Josenhans und seinen Vorfahren herzuleiten. Dementsprechend bleibt die Überlieferungsgeschichte dieses Schriftstücks im Dunkeln.

In diesem Brief teilt Julius von Gemmingen am Jahresanfang 1842 die Freude über die Einführung des neuen Gesangbuchs in Württemberg und die Umstände seiner Entstehung mit. Es handelt sich hierbei um das soeben in Benutzung gegangene ‚Gesangbuch für die evangelische Kirche in Württemberg. Stuttgart 1842‘. Die Freude darüber ist nachvollziehbar, denn es löste das über 50 Jahre in Gebrauch gewesene Gesangbuch von 1791 ab. Zugleich war dieses neue Gesangbuch ein „Werk der Kirche“, denn es entstand aus der Arbeit der Synode und Stimme der Gemeinden heraus (Württembergische Kirchengeschichte. Stuttgart 1893, S. 600). Davon gibt von Gemmingens Brief ein beredtes Zeugnis: er schreibt von der geringer gewordenen Einflußnahme des Königs und seiner Minister.

Nun hat der Brief wieder den Ort seiner Bestimmung erreicht: Halle an der Saale. Die Empfänger leben schon lange nicht mehr; aber er wird im Archiv der Franckeschen Stiftungen und dort in den Nachlass August Tholuck Eingang finden und recherchierbar sein.

-

-

Brief von Julius von Gemmingen an seine Kinder von 1842

-

-

-

-

Evangelisches Gesangbuch für Württemberg, 1842, Titelblatt. EHZ-Bibliothek Stuttgart

8. Januar 2025 | Andreas Butz | Kirchengeschichte

Der württembergische Reformator Johannes Brenz (1499-1570). LKAS, Bildersammlung

Der Verein für württembergische Kirchengeschichte schreibt für das Jahr 2025 den Johannes-Brenz-Preis für herausragende Arbeiten zur württembergischen Kirchengeschichte aus. Durch die Preisvergabe sollen die Leistungen von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern anerkannt werden. Das Preisgeld beträgt 3.000 Euro.

Für die Vergabe des Johannes-Brenz-Preises kommen herausragende Masterarbeiten, Zulassungsarbeiten, Dissertationen oder Arbeiten von vergleichbarem Umfang in Frage. Die Themen der Arbeiten können zeitlich aus dem gesamten Bereich der kirchlichen Geschichte Württembergs stammen. Bewerbungen sind bis zum 31. Dezember 2025 möglich. Die Preisverleihung mit einem Vortrag der Preisträgerin oder des Preisträgers erfolgt voraussichtlich im Herbst 2026.

Die aktuelle Ausschreibung auf H-Soz-Kult lesen Sie hier, Informationen auf der Homepage des Vereins für Württembergische Kirchengeschichte hier.

18. Dezember 2024 | Anette Pelizaeus | Kunstgeschichte

Die 1911-1913 von Martin Elsaesser erbaute evangelische Kirche in Stuttgart-Gaisburg, malerisch auf einem Hügel gelegen, zeigt in der Chorapsis einen Bilderzyklus von Käte Schaller-Härlin (1877-1973), die mit dem Architekten Martin Elsaesser an mehreren Kirchen in Württemberg zusammengearbeitet hat. Die Wandmalereien mit Darstellungen aus dem Alten und Neuen Testament widmen sich der Weltgeschichte und dem Leben Jesu von der Erschaffung des Menschen bis zur Auferstehung Christi. Eine der giebelartigen Darstellungen, die die Fensterzone krönt, zeigt die Geburt Christi im Stall von Bethlehem, die aufgrund ihrer außergewöhnlichen Inszenierung eine nähere Betrachtung verdient. Die Krippe ist auf einen Balken im Vordergrund reduziert, über dem ein weißes Tuch hängt. Dahinter sitzt Maria, leicht im Profil dargestellt, und hält mit beiden Händen das auf ihrem Schoß liegende Jesuskind, das durch ein kleines Kissen im Nacken bequem gebettet ist. Rechts hinter Maria steht Josef, der mit zum Gebet gefalteten Händen und zusammengezogenen Augenbrauen um Mutter und Kind bangt, denn die junge heilige Familie, deren Mitglieder alle einen Heiligenschein tragen, hat in der kalten Nacht keinen wirklichen Schutz. In dieser scheinbar ausweglosen Situation versucht Maria, das Kind so gut es geht zu wärmen, indem sie ihre Arme unter das Kind legt, es leicht an ihre Brust drückt und ihm den Kopf so weit wie möglich zuwendet, um sofort zu spüren, wenn das Kind aufwacht. Von Zuversicht zeugt dagegen der Hirtenjunge am rechten Bildrand, der sich der Familie zuwendet und das Kind mit dem Spiel auf seiner Schalmei in den Schlaf begleitet. Trotz der Besorgnis, die man Joseph anmerkt, wirkt die Szene ruhig und friedlich, da Maria und der Hirtenjunge sich nur darauf konzentrieren, das schlafende Kind auf keinen Fall zu stören, sondern es weiter schlafen zu lassen. Der Reduktion im Bewegungsablauf der Figuren entspricht auch ihre Körperdarstellung, die nicht in natürlichen, plastisch ausformulierten Zügen, sondern in eher großen Flächen mit dicken schwarzen Umrisslinien wiedergegeben ist, wobei gerade die Gesten und Gebärden an Bedeutung gewinnen. In dieser Konzentration auf das Wesentliche kulminiert die sanfte Expressivität dieser zentrierten Malerei, die die Geburt Jesu in uns lebendig werden lässt. Gerade in diesem Sinne dürfen wir auch in Zeiten großer Umbrüche und Veränderungen immer wieder neu zuversichtlich sein.

Quellen und Literatur zur Baugeschichte der Gaisburger Kirche in Stuttgart:

LKA Stuttgart, A 29, Nr. 1403; LKA Stuttgart, A 129, Nr. 224; Spitzbart/Schilling, Elsaesser, S. 95-100; Schilling, Jörg: Vom Nüchternen und Numinosen. Sakral- und Profanbauten im Werk Martin Elsaessers, in: Martin Elsaesser und der moderne Kirchenbau heute. Hrsg.v. Thomas Erne. Marburg 2014 (EKD Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart, 6), S. 48-76; Schrode, Beate: Stadtpfarrkirche Stuttgart-Gaisburg 1913, in: Martin Elsaesser. Fünf Bauten in Württemberg. Hrsg. v. Elke Sohn. Stuttgart 2014 (Hochschule für Technik, 136), S. 37-45; Pantle, Kleiner Kunstführer, S. 4-9.

Foto: LKAS

11. Dezember 2024 | Andreas Butz | Allgemein

Wir begrüßen Dr. Gregor Hofmann, der am 1. Dezember seinen Dienst im Landeskirchlichen Archiv angetreten hat. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Archivische Grundlagen, Digitale Archivierung, Archivrecht sowie Öffentlichkeitsarbeit. Dr. Hofmann stammt aus dem bayerischen Franken. Er studierte Politikwissenschaft und Geschichte in Freiburg und schloss mit einem Master in Neuerer Geschichte ab. Anschließend promovierte er am Institut für Zeitgeschichte in München über den FC Bayern München in der Zeit des Nationalsozialismus. Über den Fußball erreiche man viele Menschen, die man sonst mit einem sperrigen Thema nicht erreichen würde, sagt er. Schon während seiner Masterarbeit recherchierte er in Archiven wie dem Stadtarchiv Stuttgart und dem Staatsarchiv Ludwigsburg. Im Laufe der Zeit wurde ihm klar, dass er in diesem Arbeitsfeld beruflich tätig werden könnte, und so bewarb er sich nach seiner Promotion an der Bayerischen Archivschule, um sich für den höheren Archivdienst vorzubereiten. Nun freut er sich darauf, das dort erworbene Wissen im Landeskirchlichen Archiv anwenden zu können.

4. Dezember 2024 | Heinrich Löber | Bestand

Christian Gottlob Mann (1820-1891) war kein Pfarrer. Der gebürtige Horrheimer begab sich nach einer Glaserlehre auf eine dreijährige Wanderschaft (1839-1842), die ihn unter anderem durch den Nordschwarzwald und nach Pforzheim führte.

Anschließend besuchte Mann sechs Jahre lang die Evangelistenschule „Zur Hoffnung“ von Ernst Joseph Gustav de Valenti in Bern. Diese Zeit scheint ihn in seiner Frömmigkeit und Glaubenslehre geprägt zu haben. 1848 legte Mann schließlich die Dienstprüfung als Lehrergehilfe ab. Anschließend war er als Unterlehrer in seinem Heimatort Horrheim tätig. Danach wurde er Schulmeister in Hohenklingen (1854-1859) und schließlich für drei Jahrzehnte in Schützingen (1860-1890).

1855 heiratete er Wilhelmine Katharine Höschele aus Gerlingen. Am 3. Juli 1891 starb Christian Mann in Waiblingen.

Der kleine, aber feine Nachlass wurde im April 2012 von Anna Spiesberger (Nr. 1-5) und im September 2024 von Heinrich Löber (Nr. 6-8) nacherschlossen. Auslöser waren die vier gebundenen Autographenbände, die dem Archiv mit Schenkungserklärung vom 21. November 2021 von einem Urenkel Christian Manns übergeben wurden.

Die zu einem Nachlass formierten Dokumente enthalten vor allem Reden in Gedichtform, aber auch Korrespondenz und Liedtexte. Darüber hinaus sind die genannten vier Bände mit „Betrachtungen“ zu Büchern des Neuen Testaments sowie Predigten und ‚Morgenstunden‘ aus Manns Zeit an der Predigerschule Dr. de Valenti in Bern überliefert.

Ein Fragment eines Ermahnungsgedichtes (undatiert; LKAS, D 58, Nr. 1) lässt seine von der Evangelistenschule geprägte Frömmigkeit erkennen:

Gott sagt:

Glaube! Denn ich kann retten.

Rufe! Denn du sollst beten.

Hoffe! Denn darfst trauen.

Warte, denn du wirst sehen.

Lob …

Der Bestand umfasst acht Akten in 0,2 lfm mit einer Gesamtlaufzeit von 1841 bis zum Todesjahr. Die Erschließungsdaten sind online recherchierbar , die Akten selbst können in unserem Lesesaal eingesehen werden.

Das Pfarrarchiv Schützingen befindet sich ebenfalls im Landeskirchlichen Archiv.

29. November 2024 | Andreas Butz | Palästina, Veranstaltung

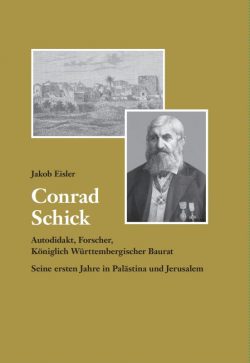

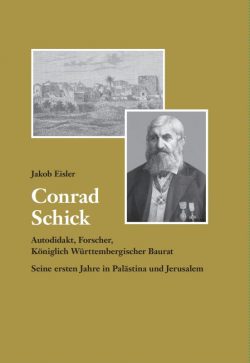

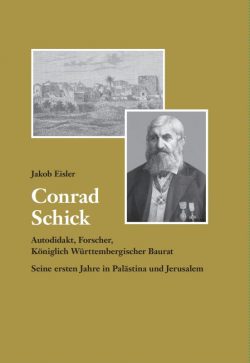

Am 26. November luden die EHZ-Bibliothek und das Landeskirchliche Archiv zur Vorstellung des neuen Buches über den Baumeister Conrad Schick (1822-1901) ein, der mit seinen Bauten die Stadt Jerusalem Ende des 19. Jahrhunderts prägte. Der Autor Jakob Eisler ist Experte für die Auswanderer aus Württemberg nach Palästina. Sein Interesse an diesem Thema wurde durch Professor Alex Carmel (1931-2002) geweckt, bei dem er an der Universität Haifa studierte. An der Universität Tübingen promovierte er bei Professor Dieter Langewiesche über deutsche Einwanderer in Jaffa. Heute arbeitet Eisler am Landeskirchlichen Archiv in Stuttgart. Er ist Autor zahlreicher Bücher zum Thema und hat viele Vorträge gehalten. Es war ihm eine große Freude, das Buch über die ersten Jahre Conrad Schicks in Jerusalem zu schreiben. In seinem spannenden Vortrag schilderte er, wie er vor Jahrzehnten auf dem Dachboden der Kapelle von St. Chrischona bei Basel die damals noch in Bananenkisten untergebrachten Archivalien sichtete und viele Briefe und Zeichnungen Schicks aus dessen Jerusalemer Anfangszeit in den 1840er Jahren fand. Eisler schilderte anschaulich, wie dort ein Brüderhaus entstand. Conrad Schick reparierte zunächst alte Kuckucksuhren, die er aus Deutschland geschickt bekam, und verkaufte sie an wohlhabende Araber in Jerusalem. Als Autodidakt erlernte er die Landvermessung, das Zeichnen exakter Karten und Pläne, das Anfertigen von Baumodellen, das Entwerfen von Gebäuden und die archäologische Erforschung historischer Stätten. Darüber hinaus veröffentlichte er Hunderte von Fachartikeln. Kein Wunder, dass er, der als einfacher Handwerker von der Schwäbischen Alb nach Palästina ausgewandert war, von der Universität Tübingen einen Ehrendoktortitel erhielt und vom württembergischen König zum Baurat ernannt wurde. Das Buch erschien als Band 31 in der Reihe Kleine Schriften des Vereins für Württembergische Kirchengeschichte.

Am 26. November luden die EHZ-Bibliothek und das Landeskirchliche Archiv zur Vorstellung des neuen Buches über den Baumeister Conrad Schick (1822-1901) ein, der mit seinen Bauten die Stadt Jerusalem Ende des 19. Jahrhunderts prägte. Der Autor Jakob Eisler ist Experte für die Auswanderer aus Württemberg nach Palästina. Sein Interesse an diesem Thema wurde durch Professor Alex Carmel (1931-2002) geweckt, bei dem er an der Universität Haifa studierte. An der Universität Tübingen promovierte er bei Professor Dieter Langewiesche über deutsche Einwanderer in Jaffa. Heute arbeitet Eisler am Landeskirchlichen Archiv in Stuttgart. Er ist Autor zahlreicher Bücher zum Thema und hat viele Vorträge gehalten. Es war ihm eine große Freude, das Buch über die ersten Jahre Conrad Schicks in Jerusalem zu schreiben. In seinem spannenden Vortrag schilderte er, wie er vor Jahrzehnten auf dem Dachboden der Kapelle von St. Chrischona bei Basel die damals noch in Bananenkisten untergebrachten Archivalien sichtete und viele Briefe und Zeichnungen Schicks aus dessen Jerusalemer Anfangszeit in den 1840er Jahren fand. Eisler schilderte anschaulich, wie dort ein Brüderhaus entstand. Conrad Schick reparierte zunächst alte Kuckucksuhren, die er aus Deutschland geschickt bekam, und verkaufte sie an wohlhabende Araber in Jerusalem. Als Autodidakt erlernte er die Landvermessung, das Zeichnen exakter Karten und Pläne, das Anfertigen von Baumodellen, das Entwerfen von Gebäuden und die archäologische Erforschung historischer Stätten. Darüber hinaus veröffentlichte er Hunderte von Fachartikeln. Kein Wunder, dass er, der als einfacher Handwerker von der Schwäbischen Alb nach Palästina ausgewandert war, von der Universität Tübingen einen Ehrendoktortitel erhielt und vom württembergischen König zum Baurat ernannt wurde. Das Buch erschien als Band 31 in der Reihe Kleine Schriften des Vereins für Württembergische Kirchengeschichte.

Jakob Eisler: Conrad Schick – Autodidakt, Forscher, Königlich Württembergischer Baurat. Seine ersten Jahre in Palästina und Jerusalem, Stuttgart 2024 (31), ISBN 978-3-944051-10-9, 168 Seiten, Preis 20,00 Euro (15,00 Euro Vereinsmitglieder). Erhältlich im Buchhandel oder in der Geschäftsstelle des Vereins (Margarete.Gruenwald@ELK-WUE.DE).

-

-

Der Vorsitzende des Vereins für Württembergische Kirchengeschichte, Dr. Claudius Kienzle, bei seiner Einführungsrede. Foto: LKAS

-

-

Vortrag. Foto: LKAS

-

-

Foto: LKAS

-

-

Foto: LKAS

-

-

Übergabe des ersten Bandes an Dr. Siegfried Gass, den Sohn von Martin Gass (1923-2024), Bitz, der durch seine Unterstützung die Publikation maßgeblich gefördert hat., und dessen Andenken sie auch gewidmet ist. Foto: LKAS

-

-

Dr. Eisler und Dr. Kienzle. Foto: LKAS

-

-

Foto: LKAS

27. November 2024 | Uwe Heizmann | Bestand, Digitalisierung

Auf der Rechercheseite des Landeskirchlichen Archivs Stuttgart kann über die Tektonik oder über die Suchfunktion nach vorhandenen Informationen zu Dekanats- und Pfarrarchiven recherchiert bzw. geschaut werden, von welchen Dekanats- und Pfarrorten Kirchenkonventsprotokolle online zur Verfügung stehen.

Das Archiv bietet nun zusätzlich einen „geografischen Zugang“ an, wodurch eine „geografische“ Suche nach vorhandenen Informationen möglich ist. Hierzu können über den DARIAH-DE Geo-Browser zwei Karten angezeigt werden, auf denen die Orte, zu denen Informationen vorliegen, als orange Punkte zu sehen sind.

Geo-Browser Dekanats- und Pfarrarchive

Anzeige der Metadaten 2

Auf der ersten Karte können über die orangen Punkte die Informationen zu den Archiven der Dekanats- bzw. Pfarrämter angezeigt werden, wohin der jeweilige Ort eingepfarrt ist bzw. war. Aufgrund teils wechselnder Filialverhältnisse können bei einigen Orten auch mehrere Archivbestände angezeigt werden. Durch einen Klick auf den Namen des Dekanats- bzw. Pfarramtes kann direkt zum entsprechenden Bestand auf der Rechercheseite des Archivs gesprungen werden. Die Struktur des Bestandes kann dort über das weiße Kreuz auf schwarzem Grund aufgeklappt werden. Weitere Informationen zur Benutzung der Rechercheseite sind auf suche.archiv.elk-wue.de zu finden.

Die Art der zu den Dekanats- bzw. Pfarrarchiven vorhandenen Informationen ist sehr unterschiedlich. Sie reicht von eingescannten Fragebögen aus den 1930er bis 1950er Jahren, über eingescannte Archivinventare aus den 1960ern bis 1990ern, bis hin zu vollständigen Datenbanken. Außerdem kann ein Archivbestand auch nur für die Onlinestellung der Kirchenkonventsprotokolle angelegt worden sein, so dass keine weitere Information vorliegt.

Geo-Browser Kirchenkonventsprotokolle online

Anzeige der Metadaten 1

Auf der zweiten Karte sind die Dekanats- bzw. Pfarrorte zu finden, von denen gescannte Kirchenkonventsprotokolle online zur Verfügung stehen. Auch hier kann durch einen Klick auf den Namen des Dekanats- bzw. Pfarramtes direkt zum entsprechenden Bestand auf der Rechercheseite des Archivs gesprungen werden.

Die Karten können durch einen Klick auf den schrägen Doppelpfeil rechts oben im Vollbild angezeigt werden.

Dekanats- und Pfarrarchive:

DARIAH-DE Geo-Browser Ehttp://geobrowser.de.dariah.eu/embed/?kml=https://www.archiv.elk-wue.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/E_landeskirchlichesarchivneu/KML/EABW_Kirchenkonventsprotokolle_online.kmlmbedded Mode

Online zur Verfügung stehende Kirchenkonventsprotokolle:

http://geobrowser.de.dariah.eu/embed/?kml=https://www.archiv.elk-wue.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/E_landeskirchlichesarchivneu/KML/EABW_Dekanats_und_Pfarrarchive_W.kml

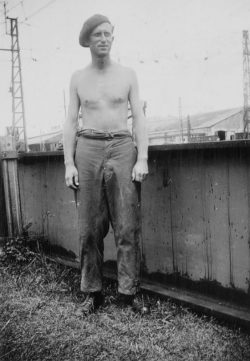

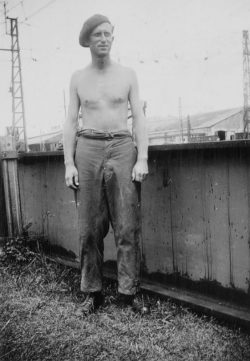

20. November 2024 | Daniel Miller Martínez | Bestand

Friedrich Wilhelm Wittmann, auch bekannt als Benno oder Fritz, wurde am 2. Februar 1917 in Bürg bei Neuenstadt am Kocher geboren. Er begann seine akademische Laufbahn in Schöntal und setzte sein Studium in Tübingen und Rostock fort. 1939 bestand er seine erste Dienstprüfung und war auf dem Weg, eine Karriere im Predigtamt zu beginnen.

Friedrich Wilhelm Wittmann, auch bekannt als Benno oder Fritz, wurde am 2. Februar 1917 in Bürg bei Neuenstadt am Kocher geboren. Er begann seine akademische Laufbahn in Schöntal und setzte sein Studium in Tübingen und Rostock fort. 1939 bestand er seine erste Dienstprüfung und war auf dem Weg, eine Karriere im Predigtamt zu beginnen.

Der Zweite Weltkrieg unterbrach jedoch seine Pläne. Friedrich Wittmann wurde 1945 bei Lübben an der Spree vermisst und konnte seinen Berufswunsch nicht mehr verwirklichen. Während des Krieges war er nicht an der Front, sondern arbeitete an der Reparatur von Eisenbahnschienen und Brücken. Von 1940 bis Anfang 1942 war er in Frankreich tätig, danach im Osten bis zu seinem Tod.

Der Zweite Weltkrieg unterbrach jedoch seine Pläne. Friedrich Wittmann wurde 1945 bei Lübben an der Spree vermisst und konnte seinen Berufswunsch nicht mehr verwirklichen. Während des Krieges war er nicht an der Front, sondern arbeitete an der Reparatur von Eisenbahnschienen und Brücken. Von 1940 bis Anfang 1942 war er in Frankreich tätig, danach im Osten bis zu seinem Tod.

Er pflegte enge Beziehungen zu seiner Familie und seinem Freund Karl Merz, mit dem er oft korrespondierte. Die beiden diskutierten über verschiedene Themen und hielten ihre Freundschaft durch die Jahre aufrecht. Richard Zeller, ein weiterer Freund, schickte regelmäßig Rundbriefe an die ehemaligen Promovenden von Schöntal.

Seine Zeit im Krieg dokumentierte er durch zahlreiche Bilder. Diese zeigen ihn bei der Arbeit, auf Soldatenfriedhöfen und in Gruppen mit seinen Kollegen. Einer dieser Gruppen nannte er „Wagen 3“. Diese Gruppe von Männern, die zusammenarbeiteten, reisten und lebten, wurde im Laufe der Zeit zu einer engen Gemeinschaft.

Seine Zeit im Krieg dokumentierte er durch zahlreiche Bilder. Diese zeigen ihn bei der Arbeit, auf Soldatenfriedhöfen und in Gruppen mit seinen Kollegen. Einer dieser Gruppen nannte er „Wagen 3“. Diese Gruppe von Männern, die zusammenarbeiteten, reisten und lebten, wurde im Laufe der Zeit zu einer engen Gemeinschaft.

Friedrich Wilhelm Wittmanns Leben war geprägt von seinen engen Freundschaften und den Herausforderungen des Krieges. Seine Geschichte bleibt ein Zeugnis seiner Zeit und seiner unerschütterlichen Beziehungen.

Sein Nachlass befindet sich im Landeskirchlichen Archiv als Bestand D 146. Das Bestandsinventar kann hier online eingesehen werden.

18. November 2024 | Andreas Butz | Ausstellung, Jubiläum, Lokalgeschichte

Zu den Aufgaben des Landeskirchlichen Archivs gehört es auch, einzelne besondere Archivalien für Ausstellungen als Leihgaben für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung zu stellen. Solche Anfragen erreichen uns immer wieder. Sehr gerne haben wir auch die Ausstellung zum 750-jährigen Jubiläum der urkundlichen Ersterwähnung des Stuttgarter Stadtteils Gablenberg des Museumsvereins Stuttgart-Ost (Muse-O) unterstützt. Die kleine, aber feine Ausstellung wurde am 17. November eröffnet und wird bis Mai 2025 in den Rämlichkeiten des Vereins in der Alten Schule in Gablenberg zu sehen sein. Sie zeigt zum einen die Geschichte des ehemaligen Weingärtnerdorfes und heutigen Stadtteils, zum anderen ausgewählte Personen, die dort gelebt haben. 31 Menschen aus den vergangenen Jahrhunderten werden vorgestellt und spiegeln mit ihren Lebensgeschichten gesellschaftliche Entwicklungen wider. Annik Aicher hat unter anderem in unserem Archiv zu diesen besonderen Menschen recherchiert. Aus unseren Beständen ist in der Ausstellung ein Manuskript eines Gedichts des Pfarrerdichters Albert Knapp zu sehen, der 1821 als Vikar in Gablenberg wirkte. In diesem Gedicht würdigt er die Gablenberger Weingärtnerin Jakobine Nanz, die ihn durch ihre Persönlichkeit stark beeindruckte. Außerdem haben wir eine handgeschriebene Karte der Palastdame Gräfin Olga von Üxküll, in der sie dem Gablenberger Mädchen Luise Stelter eine Brosche schenkt. Diese hatte Herzogin Wera bei der Einweihung der Kirche 1902 mit einem Blumenstrauß empfangen. Bei dem Einweihungsgottesdienst wurden auch zwei Kinder getauft. Für beide Kinder übernahm das anwesende Königspaar die Patenschaft. Zudem erhielten die Kinder ein großzügiges Geldgeschenk, das beiden später ein Lehramtsstudium ermöglichen sollte. Auch dieser Vorgang konnte durch die Recherchen in unserem Haus geklärt werden. Wir wünschen der Ausstellung viele interessierte Besucherinnen und Besucher.

Gablenberg 750 – die Ausstellung. Eine MUSE-O-Ausstellung zum Ortsjubiläum.

MUSE-O, Gablenberger Hauptstr. 130, 70186 Stuttgart

17. Nov. 2024 bis Mai 2025, Eröffnung So., 17. Nov., 15 Uhr

Geöffnet Sa, So 14-18 Uhr

Eintritt: € 2,-, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei

-

-

Ausstellungseröffnung am 17.11.2024. Foto: LKAS

-

-

Die Gablenberger Familie Nanz. Foto: LKAS

-

-

Handschrift Gedicht Albert Knapp über Jakobine Nanz. Foto: LKAS

-

-

Darstellung der Taufkinder von 1902. Foto: LKAS

-

-

Palastdame von Üxküll schenkt Luise Stelter eine Brosche. Foto: LKAS

-

-

Vitrine zur Kirchengemeinde und zu sozialen Einrichtungen. Foto: LKAS

14. November 2024 | Andreas Butz | Veranstaltung

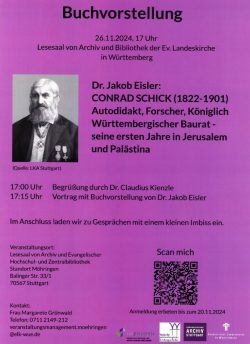

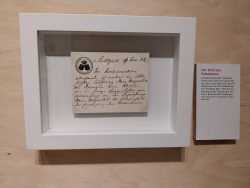

Dr. Jakob Eisler, Mitarbeiter des Landeskirchlichen Archivs in Stuttgart, hat in der Reihe der Kleinen Schriften des Vereins für württembergische Kirchengeschichte den neuen Band 31 veröffentlicht.

Am 26. November 2024 um 17.00 Uhr präsentiert er im Lesesaal der Evangelischen Hochschul- und Zentralbibliothek und des Landeskirchlichen Archivs sein neues Werk „Conrad Schick (1822-1901) – Autodidakt, Forscher, Königlich Württembergischer Baurat. Seine ersten Jahre in Jerusalem und Palästina“. Dazu sind Sie herzlich eingeladen. Hier können Sie sich anmelden. Im Anschluss wird zu einem kleinen Imbiss eingeladen.

Conrad Schick wurde am 27. Januar 1822 in Bitz auf der Schwäbischen Alb geboren. Nach seiner mechanischen Ausbildung in Korntal fühlte er sich für den missionarischen Dienst berufen. 1844 trat er der Pilgermission St. Chrischona bei und wurde 1846 nach Jerusalem entsandt. Dort gründete er das „Brüderhaus“. Nach fünf Jahren trat er in den Dienst der englischen Judenmissionsgesellschaft ein. Im „House of Industries“ bildete Schick für viele Jahre Proselyten in Handwerksberufen aus.

Autodidaktisch hatte er sich viele Kenntnisse angeeignet, die ihn in architektonischen und archäologischen Projekten berühmt machten. Er fertigte Holzmodelle der alten und der zeitgenössischen Stadt Jerusalem an und betreute dort Ausgrabungen. Darüber hinaus plante er zahlreiche Gebäude, wie zum Beispiel das außerhalb der Stadtmauer gelegene jüdisch-orthodoxe Viertel Mea Sche‘arim. Hoch angesehen und geehrt, starb Conrad Schick am 23. Dezember 1902 in Jerusalem.

Die Evangelische Landeskirche würdigte Schick zu seinem 200. Geburtstag im Jahr 2022 mit einem Gedenktag.

-

-

Buchvorstellung

-

-

Buchcover

13. November 2024 | Heinrich Löber | Veranstaltung

Am 7. November 2024 lud der Notfallverbund Stuttgart zu seiner Herbstübung in das Außendepot des Kunstmuseums ein. Als eine von 17 Mitgliedseinrichtungen nahm unser Archiv an der Veranstaltung teil.

Ein fiktiver Wassereinbruch im Obergeschoss des Depots diente als Beispiel für einen Notfall. Extremwetterlagen mit Starkregen sind durch den Klimawandel keine Seltenheit mehr, so dass dieses Beispiel gut gewählt war.

Wie lief die Übung ab?

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden in den Ernstfall eingewiesen und drei Teams gebildet: Team Rettung“, Team Erstversorgung“ und Team Material/Logistik“. Ruhe, Umsicht und Voraussicht sollte die Arbeitshaltung aller sein.

Der Notruf konnte abgesetzt werden. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr erkundeten die Männer den Ort, bargen die ihnen genannten (wertvollsten) Gegenstände und übergaben sie dem Bergungsteam, das sie wiederum dem zweiten Team „zur Bearbeitung“ übergab. Es ging also sofort zur Sache.

Nach Freigabe des Schadensortes durch die Feuerwehr konnten die Teams selbständig arbeiten und alle betroffenen Objekte bergen und einer Erstversorgung zuführen.

Die zweite Tageshälfte war der Manöverkritik vorbehalten, die im Plenum auf Basis einer eigens eingeladenen Beobachterin (Auswertung) und gemeinsam mit der Feuerwehr durchgeführt wurde. Fazit: Die Übung verlief gut, war aber keineswegs ein Selbstläufer. Denn bei der Durchführung tauchten durchaus Fragen zur Kommunikation und Koordination sowie zu den Führungskräften auf. Aber auch Themen wie „saubere Wege“ und definierte Arbeitszonen sowie Materialfragen (Helme, Megaphone, Türkeile) waren diskussionswürdig.

Aber „Übung macht den Meister“ – alle Teilnehmer konnten ein geschärftes Problembewusstsein und einen Erkenntnisgewinn verzeichnen. Deutlich wurden die besonderen Herausforderungen für den (hoffentlich nie eintretenden) Ernstfall, der zwar ähnlich, aber bei weitem nicht gleich ablaufen kann.

Den Abschluß bildete der Bericht aus dem Verbund, den sein Sprecher Bernd-Uwe Grand (SGS) gab. Grand informierte über die Arbeitsgemeinschaften und die Anschaffung eines Notfallcontainers für Baden-Württemberg mit Standort Ludwigsburg. Dorthin soll auch zum Frühjahrstreffen 2025 eingeladen werden.

-

-

Die Teams formieren sich. Foto: LKAS

-

-

Vom Wassereintritt betroffene Objekte. Foto: LKAS

-

-

Das Team „Erstversorgung“ bei der Arbeit. Foto: LKAS

-

-

Instruktionen vor dem Absenden des Notrufs. Foto: LKAS

-

-

Feuerwehr ist eingetroffen. Foto: LKAS

-

-

Plenum mit Berichten der baden-württembergischen Notfallverbünde. Foto: LKAS

11. November 2024 | Anette Pelizaeus | Kunstgeschichte

Wieder einmal dürfen wir uns, dürfen sich Kinder und Erwachsene, auf das Fest des Hl. Martin am 11. November freuen! Die Kinder basteln vielerorts Laternen oder üben Lieder für das Martinssingen beim Martinsumzug, die Erwachsenen suchen möglicherweise schon nach Rezepten für die Martinsgans oder sammeln Holz für das Martinsfeuer. Die Bräuche zum Namenstag des Hl. Martin sind vielfältig und leben auch in heutiger Zeit noch fort. Doch warum denn eigentlich, so mag man sich fragen. Martin von Tours stammte aus Ungarn, wurde 370 oder 371 zum Bischof von Tours gewählt, gründete 375 in der Nähe von Tours das Kloster Marmoutier und verstarb am 8. November 397 im Alter von 81 Jahren in Candes, einer Stadt in seinem Bistum. Am 11. November 397 wurde er in Tours beigesetzt. Trotz seiner zunächst militärischen Laufbahn und seines Militärdienstes bekehrte er sich zum Christentum und führte ein vorbildliches Leben im Sinne Jesu Christi. Er lebte stets einfach, bescheiden und zurückgezogen und verkörperte damit das Ideal eines Bischofs oder Priesters. Sein Biograph Sulpicius Severus (312-429) hielt in der „Vita Sancti Martini“ über ihn fest: „Vor Martin gab es nur ganz wenige, eigentlich niemand, der in dieser Gegend den christlichen Glauben angenommen hatte. Durch seine Tugenden und sein Glaubensbeispiel ist der Glaube in einem solchen Maß gewachsen, dass es heute keinen Ort gibt, der nicht voll ist von Kirchen und Klöstern.“ Als Nothelfer und Wundertäter wurde Martin schnell nicht nur in Tours, sondern auch in der Region und darüber hinaus bekannt. Die Legende berichtet, dass ihm vor den Toren der Stadt Amiens Christus in der Gestalt eines Bettlers erschien: Die Episode der berühmten Mantelteilung ist in die Zeit einzuordnen, als er ab 334 n.Chr. in Amiens als Soldat der Reiterei der Kaiserlichen Garde stationiert gewesen war. Dementsprechend wird er in der christlichen Kunst meist als jugendlicher Soldat auf einem Pferd reitend dargestellt, der einem ärmlichen, schlecht gekleideten Bettler aus Mitleid die Hälfte seines Mantels reicht, damit dieser nicht mehr friere. Die älteste Darstellung des Heiligen befindet sich an den Langhausmosaiken in S. Apollinare Nuovo in Ravenna und stammt bereits aus dem 6. Jahrhundert. Auch in Württemberg finden wir ihn in Kirchen häufig dargestellt, so beispielsweise im Sterngewölbe des heutigen Querhauses der Martinskirche in Stuttgart-Möhringen von 1464, im Tympanon des Westportals derselben Kirche von 1854, in dem zwischen 1483 und 1489 entstandenen nordwestlichen Radfenster der Tübinger Stiftskirche, im Gewölbeschlussstein der Plieninger Martinskirche von 1493 oder in dem Fresko, das in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts in der Stadtkirche von Blaubeuren auf der Südostseite des Kirchenschiffes entstand. Dieses zeigt groß und eindrucksvoll den nimbierten Hl. Martin auf seinem Pferd, der dieses gestoppt hat, weil hinter ihm ein Bettler flehend kniet. Martin dreht sich nach ihm um und durchschneidet mit seinem langen Schwert seinen Mantel, um die eine Mantelhälfte dem Bettler zu geben, damit er nicht mehr friert. Martin ist als Soldat in Rüstung dargestellt, sein weiter Mantel ist innen goldgelb und außen rot gefärbt und somit kostbar. Im Hintergrund der Szenerie ist eine Hügellandschaft zu sehen. Am rechten Bildrand sind auf einem Hügel zwei Kirchen mit mehreren Türmen zu erkennen. Ob es sich hierbei tatsächlich um das Kloster und die Kirche von Blaubeuren handelt, ist nicht sicher geklärt, aber auch nicht ganz ausgeschlossen. Machen wir uns also auf den Weg nach Blaubeuren, um die Darstellung des Hl. Martin in der Stadtkirche anzuschauen!

-

-

Darstellung der Mantelteilung in Blaubeuren. Foto: LKAS

-

-

Fresko in der Stadtkirche von Blaubeuren. Foto: LKAS

-

-

Mantelteilung auf dem Gewölbeschlussstein der Evang. Kirche in Plieningen. Foto: LKAS

-

-

Stiftskirche Tübingen. Foto: LKAS

-

-

Darstellung der Mantelteilung im Rundfenster der Stiftskirche Tübingen. Foto: LKAS

-

-

Darstellung der Mantelteilung über dem Eingang der Evang. Martinskirche in S-Möhringen. Foto: LKAS

-

-

St. Martin im Gewölbe der Stadtkiche S-Möhringen. Foto: LKAS

7. November 2024 | Andreas Butz | Jubiläum, Veranstaltung

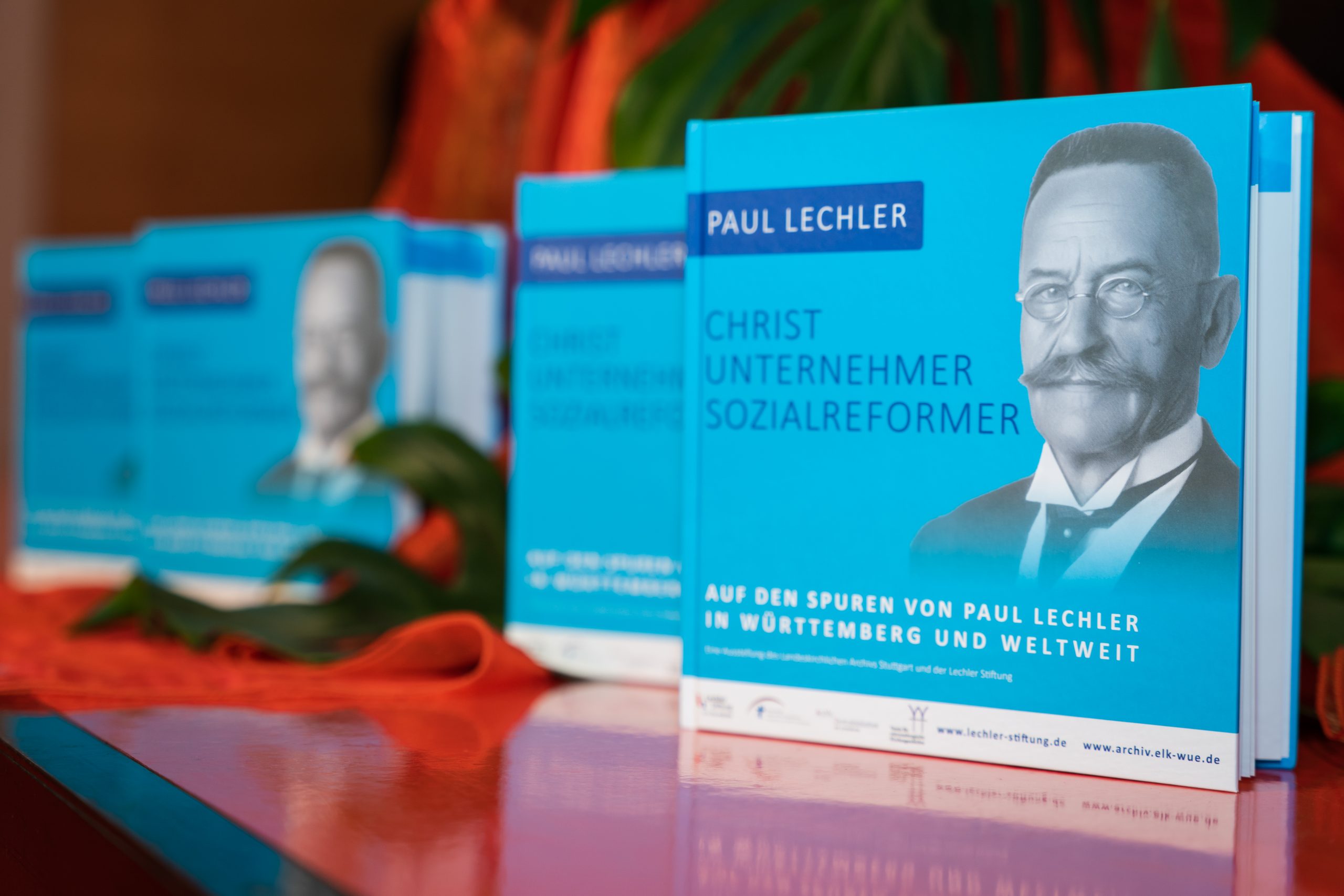

Vom 7. bis zum 28. November findet im Landratsamt Tübingen eine Ausstellung zu dem Philanthropen Paul Lechler statt. Die Ausstellung, die vom Landeskirchlichen Archiv erarbeitet wurde, wird am 12. November, 18 Uhr feierlich eröffnet. Die Ausstellung zum 175. Geburtstag von Paul Lechler zeichnet sein Wirken nach. Von den Anfängen bis zur heutigen modernen Gesundheitsarbeit in Tübingen und weltweit. Das Landeskirchliche Archiv hat dafür hunderte historischer Dokumente ausgewertet und zu einem spannenden Streifzug durch 120 Jahre Gesundheitsarbeit zusammengefügt.

Paul Lechler war 22 Jahre alt, als er die Lack- und Firnisfabrik seines Vaters übernahm. Mit viel Geschick machte er daraus ein sehr profitables Unternehmen. Doch neben seinem Talent als Entrepreneur war er auch überzeugter Christ. „Unser Christentum darf nicht nur Weltanschauung sein, sondern muss sich durch die Tat bewähren“, sagte er einst. Wie ernst es er damit meinte, bewies er Zeit seines Lebens aufs Neue. Anstatt sich auf seinem wirtschaftlichen Wohlstand als Fabrikant auszuruhen, gründete er unter anderem das Deutsche Institut für Ärztliche Mission (Difäm) und legte die Basis für die heutige Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus.

Weitere Informationen zur Ausstellung und zum Programm der Vernissage hier.

Inventar des Archivbestands „Deutsches Institut für ärztliche Mission im Landeskirchlichen Archiv“ hier.

6. November 2024 | Lorenz Walch | Bestand

Nach mehreren Wochen Bearbeitungszeit ist das Pfarrarchiv Birkenfeld (Württ.) nun erschlossen. Der Bestand ist online hier zu finden und kann im Lesesaal des Landeskirchlichen Archivs Stuttgart eingesehen werden.

Das Pfarrarchiv der im Kirchenbezirk Neuenbürg gelegenen Kirchengemeinde Birkenfeld enthält über 400 Signaturen, darunter auch alte Dokumente aus dem 16. Jahrhundert und Akten der bürgerlichen Gemeinde (v.a. Bürgermeisterrechnungen, Inventarien und Gerichtsprotokolle).

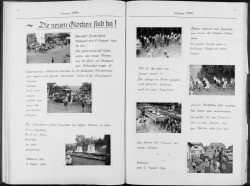

Gemeindechronik (Auswahlseite). LKAS, Pfarrarchiv Birkenfeld, Nr. 130.

Neben vielen Rechnungen sind auch einige dezidiert ortsgeschichtlichen Unterlagen vorhanden. Zum Beispiel eine Ortschronik, die vermutlich in den 1920er Jahren von Pfr. Wilhelm Kunz begonnen wurde und in den 50er und 60er Jahren weitergeführt wurde. Sie enthält Fotografien aus dem Gemeindeleben der Nachkriegszeit, z.B. von der Einweihung der Kirchenglocken, vom Bau des Martin-Luther-Gemeindehauses oder vom Besuch des Kirchentages in Stuttgart 1952. Diese Ortschronik wurde digitalisiert und ist hier einsehbar.

Des Weiteren könnten auf Interesse stoßen: die Chronik des Mädchenkreises 1899-1959 (Nr. 186) mit vielen Fotographien, Dokumente aus der Zeit des Nationalsozialismus (z.B. Fahrnisverzeichnis 1934, Nr. 69 und Pfarrberichte 1933-1961, Nr. 410) oder die vielen Bausachen (z.B. Kirchbau 1876, Nr. 317).

Das Lied „Mein Birkenfeld, wie bist du schön“, stammt von Pfarrer Wilhelm Göhner und wurde in Handschrift von Pfarrer Kunz im Pfarrarchiv (Nr. 192) gefunden.

Die Birkenfelder „Nationalhymne“ „Mein Birkenfeld, wie bist du schön“ von Wilhelm Göhner, aufgeschrieben in Kurrentschrift vermutlich von Pfarrer Wilhelm Kunz (Nr. 192).

Mein Birkenfeld, wie bist du schön,

Du bist mein Paradies auf Erden!

Umkränzt von lieblicher Natur,

hier kann ich froh und glücklich werden.

Die sanften Höhen, das stille Tal,

der blasse Himmel überall –

Mein Birkenfeld, wie bist du schön

du bist mein Paradies auf Erden!

Mein Birkenfeld, wie bist du schön,

du bist mein Paradies auf Erden!

Begrüßt von Flüssen und von Au‘n,

kann ich getrost zur Arbeit treten.

Die Lerche jauchzt, der Buchfink singt,

das Häslein mir entgegenspringt.

Mein Birkenfeld, wie bist du schön,

du bist mein Paradies auf Erden!

Mein Birkenfeld, wie bist du schön,

du bist mein Paradies auf Erden!

Hier labt mich deine Himmelsluft,

die mutig macht in Kampf und Nöten.

Ich bau das Feld, ich form das Gold,

bis mich mein Gott von dannen holt.

Mein Birkenfeld, wie bist du schön,

du bist mein Paradies auf Erden!

5. November 2024 | Andreas Butz | Veranstaltung

Der Johannes-Brenz-Preis wird alle zwei Jahre vom Verein für württembergische Kirchengeschichte für herausragende Arbeiten zur Kirchengeschichte Württembergs verliehen. Der diesjährige Preisträger ist Dr. des. Jonathan Schilling für seine Dissertation über Ottilie Wildermuth (1817–1877) – eine der meistgelesenen deutschsprachigen Schriftstellerinnen ihrer Zeit!

Der Johannes-Brenz-Preis wird alle zwei Jahre vom Verein für württembergische Kirchengeschichte für herausragende Arbeiten zur Kirchengeschichte Württembergs verliehen. Der diesjährige Preisträger ist Dr. des. Jonathan Schilling für seine Dissertation über Ottilie Wildermuth (1817–1877) – eine der meistgelesenen deutschsprachigen Schriftstellerinnen ihrer Zeit!

In seiner Studie widmet sich der jüngste Träger des Johannes-Brenz-Preises einer Bestsellerautorin des 19. Jahrhunderts und Persönlichkeit der südwestdeutschen Literaturgeschichte: Ottilie Wildermuth. Heute kaum noch bekannt, wurden die Texte der über viele Jahre in Tübingen wirkenden Schriftstellerin bis weit ins 20. Jahrhundert von Generationen von Leserinnen und Lesern, quer durch die Alters- und Gesellschaftsschichten, geschätzt und in zahlreiche Sprachen übersetzt. Wildermuths christlicher Glaube bildete die Grundlage ihres Schaffens als Autorin, das zahlreiche Erzählungen, darunter der Zyklus „Schwäbische Pfarrhäuser” (1851), aber auch Novellen, Gedichte oder Lebensbilder umfasst.

Bemerkenswert ist, dass Jonathan Schilling in seiner Dissertation nicht nur das literarische Werk, sondern auch die bislang wenig beachteten Tagebucheinträge und Briefe Wildermuths umfassend analysiert hat. Zusammen bieten diese Quellen wertvolle Einblicke in die Gedanken- und Lebenswelt einer gebildeten protestantischen Frau des 19. Jahrhunderts. Schilling zeigt dabei Zusammenhänge auf, die Wildermuths Leben und Schaffen erstmalig anhand ihres christlichen Glaubens, ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stellung, ihrer sozialen Kontakte, politischen Einstellungen oder ihres Geschlechts verständlich werden lassen.

Detailliert ordnet er Wildermuths Leben und Werk auch in übergeordnete Forschungskontexte ein, vor allem die Bürgertumsforschung. Schilling gelingt es dabei anschaulich, sowohl Grundprinzipien der Lebensweise in der damaligen Kleinstadt Tübingen als auch wesentliche Bedingungen einer Schriftstellerinnenexistenz im 19. Jahrhundert zu bestimmen. Am Beispiel Wildermuths überzeugend das Denken, Wahrnehmen und Handeln einer beruflich erfolgreichen, zugleich aber im Sozial- und Eheleben biedermeierlich braven Bildungsbürgerin ihrer Zeit dargelegt zu haben, ist daher die besondere Leistung von Jonathan Schillings Arbeit.

Der Verein für Württembergische Kirchengeschichte lädt ein zur Preisverleihung mit anschließendem Stehempfang am Donnerstag, 14. November 2024, um 17.00 Uhr im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart, Balinger Straße 33/1, 70567 Stuttgart.

Die Laudatio hält Oberkirchenrätin Kathrin Nothacker. Das Programm finden Sie hier.

Erwartet werden informative Einblicken, romantische Kammermusik und spannende Exponaten aus Jonathan Schillings Privatsammlung: Handschriftliche Originalbriefe Wildermuths und seltene Erstausgaben ihrer Werke warten vor Ort darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.

Die Anmeldung erfolgt bis zum 11. November 2024 über den Link https://forms.office.com/e/xFdZkCVvuw

Über Jonathan Schilling:

Der 1993 geborene Jonathan Schilling studierte in Tübingen und Marburg Geschichte und Musikwissenschaft und nahm anschließend in Münster bei Prof. Dr. Olaf Blaschke die Arbeit an seiner Dissertation auf, die er 2023 dort abschloss.

23. Oktober 2024 | Lorenz Walch | Bestand

Nach mehreren Wochen Bearbeitungszeit ist nun der Bestand der Evangelischen Sammlung (K42) erschlossen und kann im Lesesaal des Landeskirchlichen Archivs eingesehen werden (unter Berücksichtigung der Sperrfristen). Auch eine Online-Recherche ist möglich.

Die Gründung der Evangelischen Sammlung in Württemberg war bedingt durch die theologischen und kirchlichen Veränderungen im Zuge der 68er-Bewegung. Zentrale Gründungsgestalt war der Esslinger Dekan Kurt Hennig. Man nahm Anstoß an der Politisierung der Kirche, dem Herauslösen der Verkündigung aus der Diakonie und der Infragestellung der Zuverlässigkeit und Autorität der Bibel. Deshalb wurde noch im Gründungsjahr 1969 eine Erklärung verabschiedet, die „in der Verworrenheit der gegenwärtigen Lage“ der Kirche „einige unabdingbare Grundlinien“ markieren wollte. Diese Erklärung wurde noch im selben Jahr von hunderten Personen unterschrieben, darunter über 400 Theologen der Württembergischen Landeskirche, u.a. auch Altbischof Martin Haug und Schriftsteller Albrecht Goes. Die Evangelische Sammlung wurde in den folgenden Jahren zu einem prägenden Faktor der württembergischen Kirchenpolitik. So waren die beiden Landesbischöfe Hans von Keler (1979-1988) und Theo Sorg (1988-1994) vor ihrem Bischofsamt zeitweise Vorstandsmitglieder der Evangelischen Sammlung.

Interessant dürften v.a. die Korrespondenzen (K42 Nr. 1-14) sowie die Vorstandsprotokolle (Nr. 19-20) sein. Besonders hervorzuheben ist die Auseinandersetzung um „Brot für die Welt“ (Nr. 14), in deren Zusammenhang Hansfrieder Hellenschmidt vom Amt des Schriftleiters und Dekan Werner Zeeb vom Amt des Vorsitzenden zurücktraten. Die Verhältnisbestimmung der Evangelischen Sammlung zur Ludwig-Hofacker-Vereinigung, zur Bekennntisbewegung „Kein anderes Evangelium“ und zur Konferenz Bekennender Gemeinschaften, die immer wieder in den Korrespondenzen und Protokollen begegnet, gibt Einblick in die komplexe Entwicklung und Geschichte der „evangelikalen“ Bewegung in Deutschland. Die Betätigung der Sammlung in Bezug auf die EKD (Ablehnung der Grundordnung 1976) und den ÖRK (z.B. Kritik an der Unterstützung von gewalttätigen afrikanischen Befreiungsbewegungen 1977-78) könnte ebenfalls auf Interesse stoßen.

Die Bestandsgeschichte und ein kurzer Überblick über die Geschichte der Evangelischen Sammlung in Württemberg können hier gefunden werden.

-

-

Brief von Albrecht Goes an Dekan Hennig. LKAS, K48, Nr. 1

-

-

Brief von Dekan Kurt Hennig an Goes. LKAS, K48, Nr. 1

-

16. Oktober 2024 | Andreas Butz | Veranstaltung

Mehr als 60 Interessierte fanden den Weg ins Landeskirchliche Archiv zur Tagung des Vereins für Württembergische Kirchengeschichte, die sich anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Württembergischen Kirchenverfassung mit dem Thema Kirchenverfassungen befasste. Nach der Begrüßung durch den Vereinsvorsitzenden Dr. Claudius Kienzle eröffnete das langjährige Vorstandsmitglied Prof. Dr. Siegfried Hermle den inhaltlichen Teil der Veranstaltung mit einem Vortrag über die Entstehung der Württembergischen Kirchenverfassung. Prof. Dr. Heinrich de Wall, Kirchenrechtler an der Universität Erlangen, widmete sich in seinem Vortrag den näheren Umständen der Inkraftsetzung der Verfassung, die erst vier Jahre nach ihrer Ausarbeitung erfolgte. Prof. Dr. Jürgen Kampmann beleuchtete die Entwicklung der Kirchenverfassung im Dritten Reich, die weniger intakt blieb, als gemeinhin angenommen wird, und spannte den Bogen bis in die unmittelbare Gegenwart mit ihren neuen gesellschaftlichen Fragen.

In der Mittagspause bestand die Möglichkeit, sich im Foyer oder im Sitzungssaal mit einem warmen Mittagessen (Maultaschen, Kartoffelsuppe, salziges Gebäck) und geselligem Austausch für den zweiten Teil der Tagung zu stärken.

Nach der Pause und einführenden Worten von Dr. Viola Schrenk gab Dr. Hendrik Munsonius, Göttingen, einen Überblick über die Entwicklung der Kirchenverfassungen nach 1945, bevor die neuen Verfassungen der Mitteldeutschen (Prof. Axel Noack), der Badischen (Prof. Dr. Jörg Winter) und der Nordkirche (Prof. Dr. Peter Unruh) vorgestellt wurden. Die Tagung endete mit einer lebhaften und interessanten Podiumsdiskussion.

-

-

Referatsleiter Dr. Claudius Kienzle vor der Vitrine mit den historischen Dokumenten der Kirchenverfassung

-

-

Prof. Dr. Siegfried Hermle

-

-

Prof. Dr. Heinrich de Wall

-

-

Prof. Dr. Jürgen Kampmann

-

-

Dr. Viola Schrenk

-

-

Prof. Dr. Norbert Haag

-

-

Prof. Dr. Axel Noack

-

-

Prof. Dr. Hendrik Munsonius

-

-

Prof. Dr. Jörg Winter

-

-

Prof. Dr. Peter Unruh

-

-

Schlussrunde

-

-

Schlussrunde

-

-

Schlussrunde

-

-

Vitrinenausstellung mit dem Kirchengesetz von 1920 und der Vollzugsverordnung des Kirchenverfassungsgesetzes von 1924. LKAS, A 101, 1-2.